四国別格二十霊場にある難所の巡拝方法を解説

四国遍路を志す方の中には、四国別格二十霊場の難所について、どの札所が難所なのか、どのような準備が必要なのか、といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。四国には、四国八十八ヶ所の巡拝を終えた遍路さんが、さらに信仰を深めるために回るといわれている別格二十霊場があります。中でも、特に巡拝が難しいとされる札所については、車遍路であっても、徒歩であっても、事前に詳細な情報を知っておきたいですよね。

この記事では、四国別格二十霊場の中でも難所と呼ばれる霊場の特徴や、安全に巡拝するための回り方について、詳しく解説していきます。この記事を読み終える頃には、あなたが抱える不安や疑問が解消され、安心して遍路旅の計画を立てられるようになるでしょう。

- 四国別格二十霊場の難所に関する具体的な情報がわかる

- 難所を安全に、そして効率的に巡拝する方法がわかる

- 遍路を始める前に知っておくべき知識が手に入る

- 難所を乗り越えるための心構えや準備が明確になる

四国別格二十霊場にある難所の遍路道とは

- 難所とされる霊場の特徴と巡拝の注意点

- 遍路の難所にある遍路道とアクセス方法

- 難所を攻略するために必要な準備と装備

- 難所を巡拝した後の達成感と自己成長

- 遍路の不安を解消する心構えと対策

難所とされる霊場の特徴と巡拝の注意点

四国別格二十霊場を巡拝する際、八十八ヶ所とは一味違う、独特の巡拝体験を期待される方も多いのではないでしょうか。しかし、その中には「難所」と呼ばれる特定の札所が存在し、事前の準備や心構えなしに向かうと、思わぬ困難に直面する可能性があります。これらの難所は、主に地理的要因と遍路道の特性によってその難易度が形成されています。

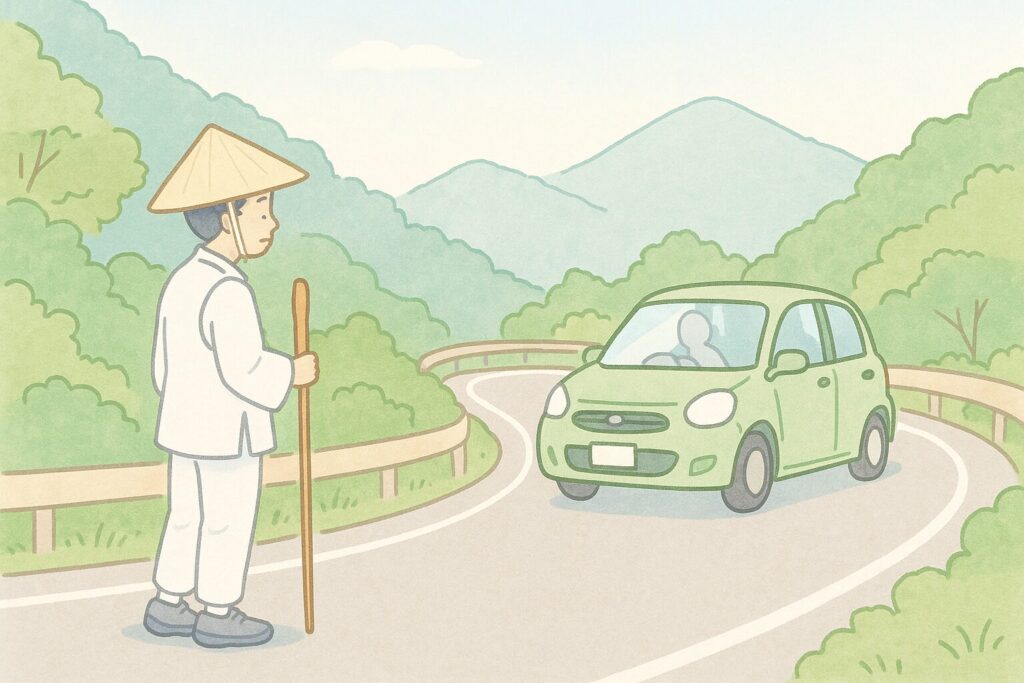

まず、多くの難所は標高の高い山間部に位置しています。これにより、参拝へ向かう遍路道は必然的に急峻な坂道や、舗装されていない自然道となります。例えば、徳島県にある第一番札所の大山寺は、標高450mほどの山中に位置しており、特に徒歩遍路の場合は、長い上り坂が続きます。こうした遍路道は、雨が降ると道がぬかるんで滑りやすくなり、視界の悪い霧が発生することもあります。また、冬季には積雪や路面凍結の危険性も高まるため、季節や天候によるリスク管理が不可欠となります。

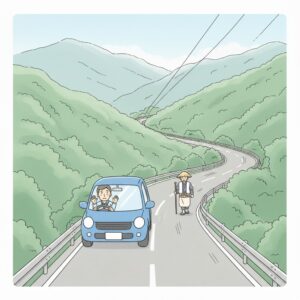

次に、アクセス手段の制限が挙げられます。特に車遍路で向かう場合、道幅が狭く、対向車とのすれ違いが困難な道や、ヘアピンカーブが連続する場所が多々あります。第18番札所の海岸山 出石寺(しゅっせきじ)は、山頂付近にあり、山道を長時間運転する必要があります。このように、難所とされる霊場では、道中の運転技術や判断力が試されるため、常に周囲の状況に注意を払うことが重要です。

これらの難所に挑むにあたって、最も重要な注意点は「無理をしない」という哲学的な心構えです。遍路は自身の信仰を深めるための旅であり、タイムトライアルではありません。体力や経験に自信がない場合は、徒歩でなく車やタクシーを利用したり、天候が悪い日は日程を変更したりする柔軟な対応が求められます。また、遍路中のトラブルに備え、(参照:四国別格二十霊場会)が推奨する巡拝の基本ルールやマナーを事前に確認しておくことも、安全な旅の第一歩と言えるでしょう。

こうした難所を乗り越えることは、肉体的な鍛錬だけでなく、精神的な強さを培う貴重な機会となります。しかし、その背景には常に危険が潜んでいることを認識し、慎重な計画と準備を怠らないことが、安全な巡拝、そして遍路旅の成功に繋がります。

遍路の難所にある遍路道とアクセス方法

四国別格二十霊場の中でも特に巡拝が困難とされる札所の遍路道は、その特徴とアクセス方法を詳細に理解しておくことで、より安全に、そして計画的に旅を進めることができます。ここでは、代表的な難所として知られる大山寺(たいさんじ)、興隆寺(こうりゅうじ)、仏海庵(ぶつかいあん)の3つに焦点を当て、その具体的な遍路道の特徴とアクセス方法を解説します。

第1番 大山寺(徳島県)

別格二十霊場の第一番札所である大山寺は、遍路旅の始まりを象徴する場所でありながら、最初の試練となる難所としても知られています。遍路道は、麓から標高約450mの本堂まで続く、長い山道です。この遍路道は、石段や木の根が張り出した道、滑りやすい土道などが混在しており、天候によっては非常に危険な状態になることがあります。徒歩遍路の場合、麓から本堂まで約1時間半から2時間程度の時間を要するとされており、十分な体力と時間的な余裕が必要です。車で向かう場合は、道幅が狭く、カーブが連続する坂道が続きます。特に、対向車とのすれ違いが困難な箇所が多いため、運転技術に自信がない場合は、麓にある駐車場から徒歩で向かうか、遍路タクシーを利用する選択肢も検討すると良いでしょう。

第10番 興隆寺(高知県)

興隆寺は、高知県の山間部に位置し、その巡拝の難易度の高さから、遍路さんにとって大きな挑戦の一つとなっています。麓から本堂まで続く遍路道は、距離が長く、起伏に富んだ山道が続きます。特に夏場は高温多湿な環境となるため、脱水症状や熱中症のリスクが高まります。十分な水分と塩分を補給できる準備が不可欠です。また、この遍路道は標高が高い場所にあるため、気温の変化にも注意が必要です。車でのアクセスも可能ですが、こちらも道が狭く、山道特有の急カーブが続くため、慎重な運転が求められます。遍路道は基本的に整備されていますが、熊などの野生動物が出没する可能性も考慮し、熊鈴を携帯するなどの対策も有効です。

第11番 仏海庵(高知県)

仏海庵は、その特殊な立地からアクセスが困難なことで知られています。本堂は標高の高い場所にあり、麓から続く遍路道は急な坂道や階段が主体となります。車遍路の場合、本堂の近くまで車で向かうことは可能ですが、最後の区間は徒歩での移動が必須となります。特に、山の中腹にある駐車場から本堂までの道のりは急な勾配が続き、体力的に厳しい区間となるため、歩きやすい靴や杖などの装備が重要です。遍路道は比較的短いものの、その急峻な道のりが難易度を高めています。ただし、四国別格二十霊場は、八十八ヶ所のような「遍路ころがし」と称されるような、極端に険しい遍路道は少ない傾向にあります。しかし、この仏海庵のように、個別の札所で独自の難所が存在することを理解しておくことが大切です。

【難所へのアクセスに関する注意点】

難所と呼ばれる霊場へ向かう遍路道は、天候によって状況が大きく変化します。大雨や台風の後には土砂崩れや倒木が発生することもあります。また、冬季には積雪や路面凍結のおそれがあるため、訪問前に必ず最新の道路情報を確認するようにしましょう。無理な運転や歩行は事故につながる可能性があります。

難所を攻略するために必要な準備と装備

四国別格二十霊場の難所を安全かつ快適に巡拝するためには、入念な事前準備と適切な装備が不可欠です。特に、徒歩遍路の場合、身体への負担を軽減し、予期せぬトラブルを回避するための準備が重要となります。

遍路の安全を確保する基本装備

まず、最も重要なのは履物です。山道や起伏の多い遍路道に対応するため、底が厚く、グリップ力に優れたトレッキングシューズや登山靴を選びましょう。足首まで保護してくれるハイカットのものが理想的です。靴下も速乾性・クッション性に優れたものを複数枚用意すると良いでしょう。次に、遍路杖も必需品です。遍路杖は、歩行時のバランスを保つだけでなく、滑りやすい場所での転倒防止や、疲労軽減に役立ちます。また、山道では熊鈴を携帯することも推奨されています。熊鈴は、自分の存在を周囲の野生動物に知らせることで、不意の遭遇を防ぐ効果が期待できます。

【豆知識】歩き遍路と装備の重量

歩き遍路の負担を最小限に抑えるためには、バックパックの重量も重要な要素です。一般的に、初心者向けの歩き遍路の装備一式は、食料や水を含めない状態で約7kgから10kgが目安とされています。四国別格二十霊場では、山道が多いことを考慮し、できるだけ軽量な装備を選ぶことが推奨されています。

天候・環境変化への備え

四国遍路は、季節や天候によって環境が大きく変わります。そのため、どのような天候にも対応できる装備が必要です。雨具は、上下に分かれたセパレートタイプのレインウェアが便利です。透湿性の高いものを選ぶことで、蒸れを防ぎ、快適に歩くことができます。また、山間部では平地よりも気温が低くなるため、フリースなどの防寒着も必須です。夏場でも朝晩は冷え込むことがあります。さらに、ヘッドライトや懐中電灯は、早朝や夕方の巡拝、あるいは夜間に道に迷った場合に役立ちます。スマートフォンは、地図アプリや連絡手段として非常に重要ですが、山間部では電波が不安定になることもあります。モバイルバッテリーや、紙の地図を併用することで、万が一の事態に備えられます。

以上の装備は、難所巡拝だけでなく、遍路旅全体を安全に楽しむための基本となります。入念な準備をすることで、遍路の旅を心から楽しむことができるでしょう。

難所を巡拝した後の達成感と自己成長

四国遍路の旅において、難所を乗り越えることは、単なる巡拝の一環以上の、深い意味を持つ体験となります。そこには、日常では得られない強烈な達成感と、自己成長の機会が隠されています。多くの遍路さんが、困難な遍路道を歩き終えたときに感じる感情は、自身の内面と向き合い、新たな自分を発見する契機となるのです。

難所と呼ばれる遍路道は、物理的な困難を伴うだけでなく、時には精神的な壁となって遍路さんの前に立ちはだかります。しかし、そのような道のりを一歩一歩進んでいく中で、遍路さんは自身の体力や忍耐力の限界に挑戦し、それを乗り越える強さを養います。この経験は、遍路旅を終えた後も、人生の様々な局面で困難に直面したときに、「あの遍路道を乗り越えられたのだから、この困難もきっと乗り越えられる」という自信となり、遍路さんの背中を押してくれることでしょう。

また、難所を巡拝する過程で、遍路さんは自然の雄大さや厳しさを肌で感じます。変わりゆく天候、険しい山道、そしてその中で出会う人々の温かさ。こうした経験は、普段の生活の中ではなかなか得られない、貴重なものです。遍路は、俗世から離れ、自己と向き合うための「修行の旅」と例えられることもあります。難所を乗り越えた先にあるご本尊との対面は、その修行の集大成であり、心の平安と深い感動を与えてくれます。

【難所巡拝がもたらす心の変化】

- 困難を乗り越えた自信がつく

- 自然や人々の温かさに触れ、感謝の心が芽生える

- 自分自身の弱さや強さと向き合う機会になる

- 遍路の旅が、人生における大きな転機となる

さらに、遍路という旅は、単なる観光ではありません。それは、「同行二人」という精神のもと、弘法大師と共に歩む、信仰の道です。難所を越え、結願を迎えた遍路さんは、遍路を通して得た経験や学びを、これからの人生に活かしていくことができるでしょう。このように、四国別格二十霊場の難所は、単なる障害ではなく、自己成長と精神的な充実をもたらすための、尊い道であると言えます。

遍路の不安を解消する心構えと対策

四国遍路、特に別格二十霊場の難所を前にして、多くの遍路さんは様々な不安を抱えるものです。それは、未知の道への恐怖、体力への自信のなさ、あるいは単独行動への心細さかもしれません。しかし、これらの不安は、適切な心構えと対策を講じることで、大きく軽減し、むしろ遍路の旅をより深く、有意義なものに変えることができます。ここでは、具体的な不安の解消法をいくつかご紹介します。

計画段階での不安を解消する

遍路旅の不安は、出発前の計画段階から始まります。特に、難所を巡るルートについては、綿密な情報収集が不可欠です。インターネット上のブログやSNS、遍路関連の書籍やガイドブックを利用し、最新の遍路道情報や、実際に巡拝した人々の体験談を参考にしてください。これにより、漠然とした不安が、具体的なリスクと対策へと整理され、心にゆとりが生まれます。また、四国別格二十霊場を車遍路で回る場合は、全行程にかかる日数を事前に算出しておくことで、焦らずに済むでしょう。

【豆知識】

遍路の不安を解消する手段として、遍路専用のスマートフォンアプリも有効です。多くのアプリには、GPS機能付きの地図や、各札所の情報、遍路道上の休憩所や宿泊施設の情報などが含まれています。これらのツールを賢く利用することで、道に迷う不安を減らすことができます。しかし、山間部では電波が届かない可能性もあるため、紙の地図も併せて用意しておくことを強く推奨します。

巡拝中の心構えと対策

巡拝中に最も重要な心構えは、「無理をしない」ことです。体調が優れない時や、天候が急変した場合は、日程を変更したり、時には巡拝を諦める勇気も必要です。遍路は、自分のペースで、自分と向き合う旅です。他の遍路さんのペースに惑わされず、自身の安全を最優先に考えましょう。また、巡拝中に他の遍路さんと出会った際には、挨拶を交わすだけでも、心強いものです。遍路には「お接待」と呼ばれる、地域の人々が遍路さんをもてなす文化が今も根付いています。困ったことがあれば、近くの人に尋ねてみることも、不安解消の一助となるかもしれません。

このように、四国別格二十霊場の難所巡拝は、計画段階から巡拝中、そして旅を終えた後まで、様々な学びと発見に満ちています。不安に感じることは自然なことですが、それを乗り越えるための対策を一つひとつ実行していくことで、遍路の旅は、人生におけるかけがえのない経験となるでしょう。

四国別格二十霊場の難所を乗り越えるための情報と回り方

- 車遍路でも巡拝が難しい霊場はどこ?

- 別格霊場の一番札所や一覧を確認する

- 効率的な車遍路の日数とルートを組むコツ

- 四国霊場を回る日数と遍路の基礎知識

- 四国遍路の難所巡りでよくある質問

- 四国別格二十霊場難所を安全に巡拝するには

車遍路でも巡拝が難しい霊場はどこ?

四国別格二十霊場を車で巡ることは、徒歩遍路に比べて時間と体力的な負担を大きく軽減できます。しかし、全ての札所が車で容易にアクセスできるわけではありません。中には、運転に自信があっても細心の注意を払う必要がある「車遍路の難所」が存在します。これらの難所を事前に把握しておくことで、より安全でスムーズな巡拝が可能となります。

最も代表的な車遍路の難所の一つが、前述の通り、第一番札所の大山寺です。麓から山門まで続く道は、道幅が非常に狭く、ガードレールが設置されていない箇所も少なくありません。対向車とのすれ違いを避けるため、交通量が少ない時間帯を選ぶ、あるいは余裕のあるスペースを見つけて待機するなどの工夫が求められます。特に、大型車やバスでは通行自体が困難な場合がありますので、利用する交通手段に合わせてルートを検討することが不可欠です。

また、第17番札所の神野寺(かんのじ)も、車遍路にとって注意すべき札所として知られています。本堂へ向かう道は、急勾配かつカーブが多いため、坂道発進やブレーキの使い方が重要となります。冬季には積雪や路面凍結のリスクも考慮に入れる必要があります。同様に、第18番札所の海岸山 出石寺(しゅっせきじ)も、山頂付近に位置するため、長い山道を運転することになります。これらの札所へ向かう際には、事前に最新の道路情報を確認し、余裕を持ったスケジュールを組むことが賢明です。

車遍路では、カーナビやスマートフォンアプリが道案内の主要なツールとなりますが、山間部では電波が届きにくいこともあります。そのため、出発前にルート全体をダウンロードしておくか、紙の地図を併用するなどの対策も有効です。これらの車遍路のブログやウェブサイトには、実際に巡拝した人々の詳細なルート情報や、注意すべきポイントが多数掲載されています。それらを参考に、ご自身の運転技術や車両の大きさに合わせた無理のない計画を立てるようにしましょう。

別格霊場の一番札所や一覧を確認する

四国別格二十霊場の巡拝を始めるにあたり、札所の全体像を把握することは非常に重要です。四国遍路には、四国八十八ヶ所と四国別格二十霊場という二つの主要な巡礼路が存在します。このうち、別格霊場は、四国八十八ヶ所の巡拝を終えた遍路さんが、さらに信仰を深めるために回る「お礼参り」的な意味合いを持つとされています。そのため、四国八十八ヶ所巡拝の後に続けて回る方も多く、四国遍路全体を包括的に捉える上で欠かせない存在です。

巡拝の出発点となる一番札所は、徳島県にある大山寺です。この札所は、巡拝の最初に位置するだけでなく、前述の通り、遍路道が険しいことでも知られています。そのため、大山寺を無事に巡拝することは、その後の遍路旅全体の自信にもつながると言われています。ただし、別格二十霊場には、四国八十八ヶ所のような厳密な巡拝順序の決まりはありません。地域ごとにまとめて回る「区切り打ち」や、自身の都合に合わせて自由に巡る方も多く、それぞれの遍路スタイルに合わせた柔軟な計画が可能です。

四国別格二十霊場一覧(一部抜粋)

以下に、四国別格二十霊場の一部を、所在地と共にまとめました。詳細な情報や、全リストは四国別格二十霊場会の公式ウェブサイトなどで確認できます。

| 番号 | 寺院名 | 所在地(県) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 第1番 | 大山寺(たいさんじ) | 徳島県 | 山中の難所、車道も注意 |

| 第2番 | 童学寺(どうがくじ) | 徳島県 | 平地にありアクセスしやすい |

| 第10番 | 興隆寺(こうりゅうじ) | 高知県 | 遍路道が長く険しい |

| 第18番 | 海岸山 出石寺(しゅっせきじ) | 愛媛県 | 山頂にあり車道が急カーブの連続 |

| 第20番 | 大瀧寺(おおたきじ) | 香川県 | 結願寺、美しい景観が楽しめる |

これらの札所の地理的な位置関係を把握することで、四国別格二十霊場巡拝地図などを用いて、効率的なルートを組むことが可能になります。特に、四国遍路全体を巡拝する場合、別格霊場を八十八ヶ所の巡拝ルートに組み込みながら回ることで、移動距離を短縮し、時間的な負担を軽減することができます。事前の計画をしっかり立てることで、遍路の旅はよりスムーズに、そして心ゆくまで楽しむことができるでしょう。

効率的な車遍路の日数とルートを組むコツ

四国別格二十霊場を車で巡ることは、時間的な制約がある方にとって非常に現実的な選択肢です。しかし、闇雲に巡り始めてしまうと、無駄な移動時間が発生したり、思わぬ渋滞に巻き込まれたりする可能性があります。効率的な車遍路を成功させるためには、事前の計画が何よりも重要です。ここでは、具体的な日数設定の目安と、ルートを組む上でのコツを詳しく解説します。

まず、四国別格二十霊場を全て車で巡る場合、一般的に3~5日が目安とされています。もちろん、各札所での滞在時間や、道中の休憩時間、宿泊地の場所によって日数は変動します。札所での納経(ご朱印)や参拝に時間をかける場合は、もう少し余裕を持ったスケジュールを組むと良いでしょう。逆に、移動を優先し、限られた時間で回りたい場合は、3日程度で巡拝することも可能です。

効率的なルートを組むための最大のコツは、札所を地理的なまとまりで回ることです。具体的には、徳島県、高知県、愛媛県、香川県の順番で各県内の札所をまとめて巡る方法が推奨されます。これにより、長距離の往復移動を避け、効率的に巡拝することができます。Googleマップや専用の遍路アプリを活用し、札所間の移動時間を正確に把握しながらルートを作成してください。ただし、山間部の札所では、カーナビが最短ルートとして狭い林道を案内することがあるため、事前にストリートビューなどで道路状況を確認しておくことが賢明です。

また、四国別格二十霊場車遍路ブログなどを参考に、実際に巡拝した人々の体験談を読むことも非常に役立ちます。ブログには、駐車場の情報、巡拝の所要時間、立ち寄るべき飲食店や休憩スポットなど、ガイドブックには載っていないリアルな情報が満載です。ただし、個人の巡拝ペースや目的は異なるため、あくまで参考情報として活用し、ご自身の運転技術や車両の大きさに合わせた無理のない計画を立てるようにしましょう。

最後に、運転中の集中力維持のために、適度な休憩を取ることも忘れないでください。長時間の運転は疲労を蓄積させ、思わぬ事故につながる可能性があります。SAや道の駅などを活用し、こまめに休憩を挟むことで、安全かつ快適な車遍路を楽しむことができるでしょう。

四国霊場を回る日数と遍路の基礎知識

四国には、四国八十八ヶ所霊場と四国別格二十霊場という、二つの大きな巡礼路が存在します。これらの巡礼路を総称して「四国遍路」と呼びますが、それぞれの巡拝にかかる日数や、遍路の基礎知識には違いがあります。まず、最も有名な四国八十八ヶ所霊場は、一般的に、全てを徒歩で巡る場合は約40〜50日、車やバスを利用した場合は10〜15日程度かかるとされています。これに対し、四国別格二十霊場は、札所の数が少ないため、徒歩でも10日程度、車遍路であれば3〜5日で巡拝できるのが一般的です。もちろん、これらはあくまで目安であり、個人の巡拝ペースによって大きく変動します。

遍路の旅を始めるにあたって、いくつかの基礎知識を身につけておくと、旅がより有意義なものになります。まず、遍路の旅は「お遍路さん」と呼ばれる巡礼者が行うもので、巡拝の際には、白衣、金剛杖、菅笠などの専用の装束を身につけることが慣習となっています。これらの装束には、弘法大師(空海)が常に同行しているという「同行二人」の精神が込められています。遍路は、弘法大師と共に、人生を見つめ直す旅でもあるのです。

次に、巡拝の証として、各札所で納経帳にご朱印をいただくという大切な行事があります。難所を乗り越え、ご本尊に手を合わせ、納経帳にご朱印をいただく瞬間は、遍路の大きな喜びの一つです。また、遍路の旅は、単に寺社を巡るだけでなく、地域の人々との交流や、美しい自然を体験できる貴重な機会でもあります。特に、「お接待」と呼ばれる、地元の人々が遍路さんをもてなす温かい文化は、遍路旅の大きな魅力の一つと言えるでしょう。こうした基礎知識を事前に身につけておくことで、遍路の旅は、単なる巡礼ではなく、日本の豊かな文化や歴史、そして人々の温かさに触れることができる、忘れられない経験となります。

【豆知識】四国遍路と「結願」

四国遍路は、八十八ヶ所全てを巡り終えることを「結願」(けちがん)と呼びます。この結願を果たすことは、遍路さんにとっての大きな目標であり、達成感の瞬間です。四国別格二十霊場も同様に、二十ヶ所全てを巡り終えることで「結願」となります。

四国遍路の難所巡りでよくある質問

四国遍路、特に難所巡りに関して、遍路を志す方々から寄せられる疑問や質問は多岐にわたります。ここでは、多くの人が共通して抱く疑問に、専門的な視点からお答えします。これらの回答が、あなたの遍路旅の計画に役立つことを願っています。

Q1:四国88箇所の最難関はどこですか?

四国八十八ヶ所霊場の最難関とされる札所は、遍路のスタイルや個人の体力によって意見が分かれますが、一般的には第21番 太龍寺や第60番 横峰寺が挙げられることが多いです。太龍寺は、山深い場所に位置し、険しい遍路道が続きます。横峰寺も同様に、標高が高く、長い山道を歩く必要があります。しかし、近年ではロープウェイや車道が整備されている札所も増え、以前に比べるとアクセスしやすくなっています。どの札所が最も難しいと感じるかは、実際に歩いてみて初めてわかることかもしれません。

Q2:四国の霊場は何箇所ありますか?

四国には、四国八十八ヶ所霊場と四国別格二十霊場があり、合わせて108箇所となります。この「108」という数字は、仏教において煩悩の数とされる108に通じると言われ、四国遍路は108の煩悩を払いながら、自身の心を清める旅であるとされています。遍路を始めるにあたり、この108という数字の意味を心に留めておくと、旅の捉え方もより深いものになるでしょう。

【豆知識】

四国には、八十八ヶ所霊場や別格二十霊場以外にも、多くのミニ霊場や番外札所が存在します。これらを巡ることで、さらに深く四国の仏教文化に触れることができます。

四国別格二十霊場難所を安全に巡拝するには

この記事では、四国別格二十霊場難所について、その特徴や巡拝方法、必要な準備について解説してきました。難所と呼ばれる札所は、確かに巡拝に体力や心構えが必要となりますが、事前にしっかりと情報収集を行い、適切な準備をすることで、安全に巡拝をすることができます。そして、その困難を乗り越えた先には、他の遍路では味わうことのできない、大きな達成感と自己成長が待っています。無理のない計画を立て、あなたの遍路の旅を成功させてください。

以下に、この記事で解説した四国別格二十霊場難所を安全に巡拝するためのポイントをまとめました。

- 四国別格二十霊場の難所は、険しい山道やアクセスが困難な場所にある

- 巡拝の際は、登山靴や雨具など適切な装備を準備すること

- 無理をせず、天候や体調を考慮して計画的に巡拝を進める

- 車遍路の場合は、道幅やルートの情報を事前に確認しておく

- 難所を巡拝することで、精神的な成長や達成感を得られる

- 別格二十霊場の巡拝は、四国八十八ヶ所とは異なる魅力がある

- 札所間の移動は、地域ごとにまとめて効率的に回るのがコツ

- 遍路専用の地図やアプリを活用し、ルートを計画する

- 万が一に備え、携帯電話やモバイルバッテリーを携帯する

- 遍路は自分のペースで進めることが何よりも大切

- 難所巡拝の不安は、事前の情報収集で解消できる

- 車遍路が困難な場合は、遍路タクシーやバスの利用も検討する

- 遍路を通じて、地域の人々との温かい交流を楽しめる

- 各札所の歴史や背景を知ることで、遍路の旅がより深まる