お遍路で取り憑かれる噂の真相と注意点

お遍路で取り憑かれるという噂が本当なのか、不安に感じて検索した方に向けて、宗教的背景や参拝の作法、やってはいけないことの基準、逆回りの意味、効果に関する一般的な見方を客観的に整理します。四国遍路で泊まってはいけない宿という表現の真偽や、やばいとされる寺の評判、怖い話や霊感に関する話題、途中でやめる場合の考え方、意味がないという見方の是非、初心者が押さえる安全面など、公開情報と一般的に見られる口コミの読み解き方を丁寧にまとめます。編集方針として、取り憑かれる現象は実際に見聞きしないという立場で、事実と手順を中心に解説します。

- 取り憑かれる噂の背景と公式情報の確認ポイント

- お遍路で守る作法とやってはいけないことの基準

- 逆回りの意味や効果として語られる事柄の位置づけ

- 宿選びや口コミの見方など実務的な安全対策

お遍路で取り憑かれるという噂は本当か

- 結論は実際に見聞きしない

- 怖い話の真偽を見分ける視点

- 霊感を感じやすい人の傾向

- 途中でやめる時の考え方

結論は実際に見聞きしない

四国八十八ヶ所巡礼は、弘法大師空海の足跡をたどる宗教的・文化的行事として千年以上の歴史を持っています。現在も多くの参拝者が参加しており、香川県観光協会や愛媛県観光サイトなどの公的機関でも「精神的修養」「心の平安」といったポジティブな効果が強調されています(出典:香川県観光公式サイト)。

宗教行事や巡礼に関する公的資料や学術研究では、「取り憑かれる」という現象が公式に記録された事例は確認できません。文化庁の日本遺産(Japan Heritage)公式サイトでも、お遍路における歴史や作法が整理されていますが、霊的危険や憑依現象の記載は見当たりません。

信仰的に語られる「加護」「功徳(くどく:善行による精神的・宗教的な恩恵)」は、あくまで象徴的・精神的な表現です。これらは巡礼による心理的安定や自己省察の促進を指していると考えられ、超自然的なリスクを意味するものではありません。

四国八十八ヶ所霊場会が公開している参拝手順(山門での一礼、手水舎での清め、鐘を撞く、本堂と大師堂での読経、納経所での手続き、山門での退場)は、礼儀や秩序を重んじるものです(出典:四国八十八ヶ所霊場会「参拝手順」)。この中で霊的な危険を警告するものはなく、むしろ秩序立てた行為が心を静める効果を持つとされています。

要点:四国遍路に関して公的・学術的な情報源を調べても、「取り憑かれる」という現象は確認されていません。安全で正しい参拝作法を守ることが、安心して巡礼を行うための最善策です。

怖い話の真偽を見分ける視点

お遍路にまつわる怖い話や「やばい寺」という表現は、インターネット上の体験談や口伝えの中で語られることがあります。しかし、こうした噂を正しく評価するためには、いくつかの客観的な視点を持つことが必要です。

一次情報の確認

霊場会や各寺院が公式に発信している参拝案内やマナー集は、客観的に信頼できる情報です。例えば霊場会の「お遍路の心得」には、参拝の際に心掛けるべきことや危険回避のための注意が明記されています(出典:四国八十八ヶ所霊場会「お遍路の心得」)。そこには霊的な危険ではなく、現実的な安全対策、特に冬季の早めの行動や山道での注意が記されています。

環境要因の影響

恐怖心を呼び起こす要因の多くは環境にあります。四国は山道や旧街道が多く、街灯が少ない地域も存在します。日没後の歩行は視覚や聴覚の錯覚を引き起こしやすく、木々の影や動物の鳴き声を「怪異」と誤認することもあります。心理学の研究では、人間は暗所で不確実な情報に直面すると、危険や霊的存在を感じやすい傾向があるとされています(出典:日本心理学会「恐怖と認知に関する研究」)。

噂の伝播と文化的背景

日本の民俗学的視点では、「怖い話」や「怪異譚」は地域文化や信仰と密接に関係しています。お遍路の道中にまつわる噂も、巡礼を神聖なものとして語り継ぐ一種の物語化と考えられます。これらは参拝者の注意を引き、規律を守らせるための役割を果たすこともあります。

注意点:怖い話を耳にした際には、その出所や文脈を確認することが重要です。公式情報に基づかない話は、信憑性を慎重に検討しましょう。

霊感を感じやすい人の傾向

「霊感を感じる」とされる体験の多くは、心理学的・生理学的な要因に起因すると説明されています。特にお遍路のように長時間歩行を伴う行程では、身体的な疲労や孤独感が感覚の過敏さを増すことがあります。

心理学用語で「感覚過敏」と呼ばれる状態では、わずかな音や光の変化が強調されて知覚されます。長時間の歩行や睡眠不足は、自律神経のバランスを崩し、錯覚や幻聴を感じやすくすることが知られています(出典:厚生労働省「睡眠と健康」関連資料)。

また、宗教的空間や古い寺院建築の静寂は、人間の感覚を鋭敏にする作用があります。こうした環境で「何かを感じた」と思うのは自然な現象ですが、それを超自然的な出来事と解釈するかどうかは、個人の信仰や価値観に依存します。

「お遍路霊感」という言葉はネット上で使われることがありますが、これは科学的に立証された概念ではありません。一般的には、参拝中に強い感覚や印象を受ける体験を指しているにすぎず、医学的・宗教的に正式な用語ではない点に注意が必要です。

途中でやめる時の考え方

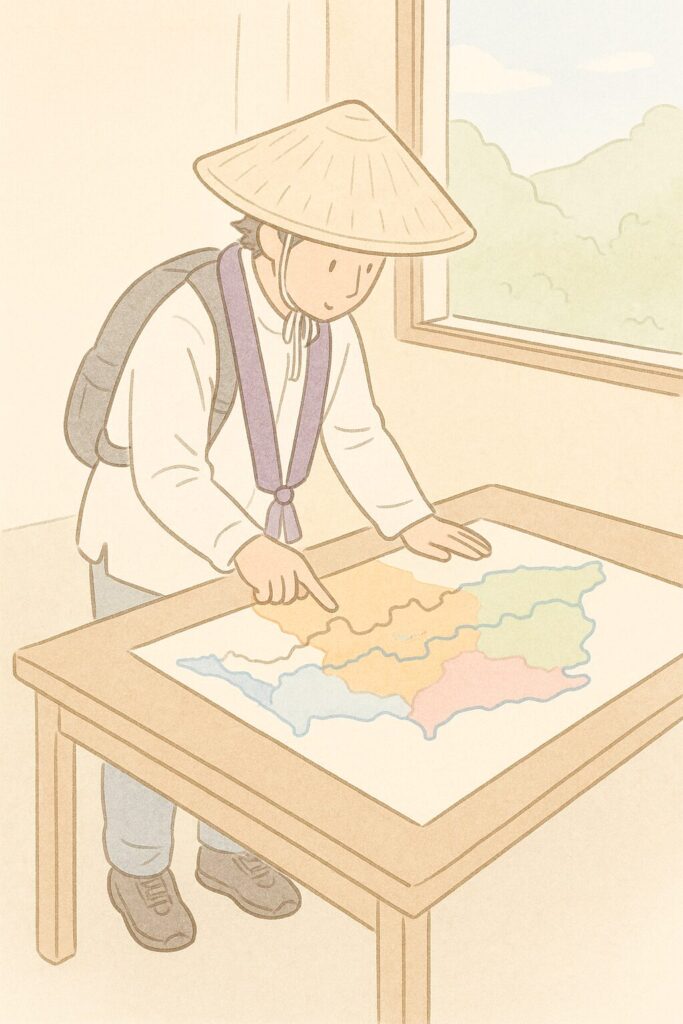

四国遍路の総距離は選ぶ道により約1100〜1400kmの幅があり、歩き遍路の実距離は約1200km前後と案内されることが多いとされています。徒歩で全てを回る場合、一般的な歩行の目安は1時間4km・1日30km程度で、行程全体は40日以上になることがあります(参照:徳島県観光情報サイト)。現代では交通手段を併用する人も多く、区切り打ち(数回に分けて参拝する方法)は一般的です。

途中でやめることを否定する教義や規則は存在せず、むしろ安全のために柔軟な計画を立てることが推奨されています。霊場会の公式サイトでも「無理のない行程を組むこと」が強調されており、体調や日程の都合に応じて中断することは自然な選択とされています。

また、交通手段や宿泊施設の選択肢が広がった現代では、必ずしも一度で完遂する必要はありません。徳島県や香川県の観光サイトでも、数日単位で巡るモデルコースが紹介されており、観光と信仰を両立させる方法が提示されています。

重要:お遍路は信仰や修養の旅であると同時に、身体的に過酷な行程でもあります。途中で中断しても、それ自体が不敬や失敗とみなされることはなく、むしろ安全の観点からは推奨される行為といえます。

お遍路で取り憑かれる不安への向き合い方

- やってはいけないことの基準

- 逆回りで回るとどうなるか

- 効果やご利益は何に由来するか

- 宿選びと安全配慮のチェック

- やばいとされる寺の口コミの見方

- まとめお遍路で取り憑かれる真相

やってはいけないことの基準

お遍路の参拝には、古来より守られてきた作法とマナーがあります。これらは単なる形式ではなく、信仰空間における礼節と安全を維持するための基準です。特に「やってはいけないこと」は、霊的な危険を回避するためではなく、周囲の人々や寺院に対する敬意を欠かないこと、事故を防止することを目的としています。

霊場会や四国ツーリズムの公式案内には、具体的な禁止事項が明記されています。代表的なものを整理すると以下の通りです(出典:四国ツーリズム「参拝マナー」)。

| 場面 | 避けたい行為 | 理由・背景 |

|---|---|---|

| 参拝時 | 帽子を被ったまま参拝 | 礼儀を欠く行為とされ、僧侶や他の参拝者に失礼になる |

| 火気 | 他人のロウソクや線香から火をもらう | 信仰的に清浄性を損なうとされ、独立した火を使うのが原則 |

| 金剛杖 | 杖の上部を握る・トイレに持ち込む | 弘法大師の化身とされる聖具であり、不浄の場に持ち込むのは不適切 |

| 橋 | 橋の上で杖を突く | 弘法大師が橋の下で休んでいたという伝承から慎む慣習 |

| 境内 | 撮影禁止区域での撮影 | 宗教儀礼の妨げや信仰心の軽視につながる |

これらの作法を守ることが、不安を抱える初心者にとって最も安心につながる行動です。霊的に「取り憑かれる」ことを心配するより、まずは現実的なマナーを徹底することが安全で快適な巡礼の第一歩といえます。

逆回りで回るとどうなるか

通常の巡り方は徳島県の一番札所から香川県の八十八番札所へ向かう「順打ち」です。これに対し、八十八番から一番へ逆方向に巡る「逆打ち」という方法もあります。公式には禁止されておらず、むしろ古来から伝統的な方法のひとつとされています。

逆打ちは険しい山道やアクセスの難しい道を先に通過するため、体力や経験が必要とされます。また、地域の言い伝えとして「順打ち三回分の功徳がある」とされることもあります(出典:香川県観光公式サイト)。ただし、これは信仰的な伝承であり、実際に数値化された効果があるわけではありません。統計的な比率は公的に確定していませんが、近年はガイドブックや地図の普及により挑戦者が一定数存在します。

要点:逆打ちは霊的なリスクではなく、体力と計画性が試される巡礼方法です。挑戦する場合は、天候や日没時間を考慮したスケジュールが不可欠です。

効果やご利益は何に由来するか

お遍路を巡ると「心が軽くなる」「加護がある」といった声が多く聞かれます。宗教学や心理学の観点から、この効果は複合的な要因に由来すると考えられています。

宗教的背景

真言宗では、弘法大師と同行二人の信仰が重視されます。これは「常に弘法大師が共に歩んでいる」という思想であり、信者に精神的な安心を与えます。

心理学的要因

長時間の歩行による有酸素運動は、脳内のセロトニンやエンドルフィンの分泌を促進し、ストレス軽減や幸福感の増加に寄与するとされています(出典:厚生労働省「健康づくりのための運動指針」)。これにより「ご利益」と表現される心理的効果が得られることもあります。

社会的要因

地元住民からの接待(無償での食事提供や宿泊支援)など、地域との交流も効果の一因です。こうした交流は孤独感を和らげ、感謝や連帯感を育みます。

「効果がない」「意味がない」といった意見も存在しますが、それは信仰や体験の個人差によるものです。お遍路の本質は、宗教的儀礼だけでなく、心身の健康促進や社会的交流の機会にあるといえます。

宿選びと安全配慮のチェック

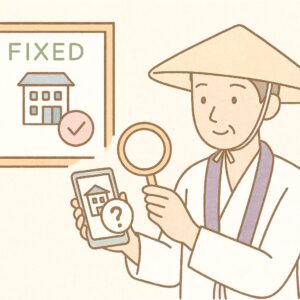

お遍路の旅は長期に及ぶため、宿泊先の選択は安全性と快適さに直結します。「泊まってはいけない宿」という表現はネット上で見られますが、公式に危険とされる宿泊施設のリストは存在しません。

宿選びの基本基準

- 位置:日没前に到着できる立地かどうか

- 設備:風呂や洗濯設備があるか

- 支払い:現金のみか、キャッシュレス対応か

- 門限:早朝の出発が可能か

特に山間部の宿泊先では、公共交通が限られるため、事前に電話で確認することが重要です。

注意:冬季は日没が早いため、夕方17時までには宿に到着する計画を立てるのが望ましいと霊場会でも案内されています(出典:霊場会「お遍路の心得」)。

やばいとされる寺の口コミの見方

インターネット上で「やばい寺」と評される場合、その多くは霊的な意味ではなく、アクセスや環境の厳しさを指しています。例えば、「階段が長くて体力的にきつい」「駐車場が狭い」「納経時間に間に合わなかった」といった実務的な理由です。

口コミを読む際には、投稿時期と文脈を確認することが欠かせません。数年前の口コミは現在の環境改善に反映されていない場合があります。また、混雑期や天候条件によっても印象は大きく異なります。

要点:口コミは個人の主観が強く反映されるため、複数の情報源を照合し、公式サイトで最新情報を確認することが信頼性を高める方法です。

まとめお遍路で取り憑かれる真相

- お遍路で取り憑かれるという噂は公式情報に記載されておらず、参拝作法や安全配慮が中心に案内されている

- 怖い話や最悪という評判は環境要因や心理的影響と混同されることが多い

- 参拝手順は霊場会の公式資料で詳細に整理されており秩序立った流れが示されている

- 冬季の巡礼では日没が早く危険箇所が増えるため公式でも早めの行動を推奨している

- 逆回りは古来から存在する巡礼方法で禁忌ではなく信仰的な伝承が付随している

- 順打ちに比べて険しい区間が多いとされる逆打ちは体力や計画性が特に求められる

- ご利益や効果は信仰的な功徳と心理学的要因が複合して表現されている

- 区切り打ちなど途中でやめる巡礼方法も一般的であり柔軟な行程管理が推奨されている

- 宿選びでは日没前の到着計画や設備確認が安全確保に直結する重要な要素となる

- 泊まってはいけない宿という公的な指定は存在せず選択の判断基準は最新の情報確認にある

- 最悪ややばいといった口コミは体力的負担や施設条件の誤解によるケースが多い

- 金剛杖や火気の扱いなど細かな作法は宗教的背景を持ち公式資料に従うことが望ましい

- お遍路に取り憑かれるといった不安はマナー遵守と行動計画で現実的に軽減できる

- 参拝は信仰行為であると同時に健康増進や社会的交流の機会としての価値がある

- 最終的には信仰と安全管理を両立させる姿勢が安心で意義深い巡礼体験につながる

参考リンク:四国八十八ヶ所霊場会 公式サイト / 札所参拝手順 / お遍路の心得 / 四国ツーリズム 参拝方法・マナー / 四国ツーリズム お遍路の上手なめぐり方 / 香川県 札所の巡り方 / 愛媛県 まずはお遍路の基本