お遍路の死亡リスクとは?安全に巡るための知識

こんにちは。幸せのかたちです。いつもお越しいただき、ありがとうございます。

お遍路に行こうかな、と思った時、ふと、お遍路 死亡、なんていう怖いキーワードが目に入って、ドキッとした方はいませんか?「え、お遍路ってそんなに危険なの?」「交通事故とか、行き倒れとか…」と不安になってしまうのも、無理はないかもしれません。

確かに、全長1,200km以上を歩くお遍路は、単なる観光旅行とは違います。そこには、知っておくべきリスクが確かに存在します。

でも、安心してください。リスクの正体を知って、きちんと準備をすれば、お遍路は決して過度に怖がるようなものではありません。

この記事では、お遍路初心者の方が不安に思う点をぎゅっと凝縮し、具体的に何が危ないのか? じゃあ、どうすれば安全なのか?を、分かりやすくお伝えしていきたいと思います。

- お遍路で注意すべき3つの主なリスク(交通・健康・環境)

- 安全対策として推奨される装備と心構え

- 歩きと自転車の危険性の違い

- 無理なく安全に結願(けちがん)するための計画のコツ

お遍路の死亡リスクと公的データ

死亡と聞くと怖いですが、まずは冷静に、現代のお遍路で何が危険なのかを知ることから始めましょう。正しく知ることが、安全への第一歩です。

四国のお遍路と交通事故![4四国のお遍路と交通事故]()

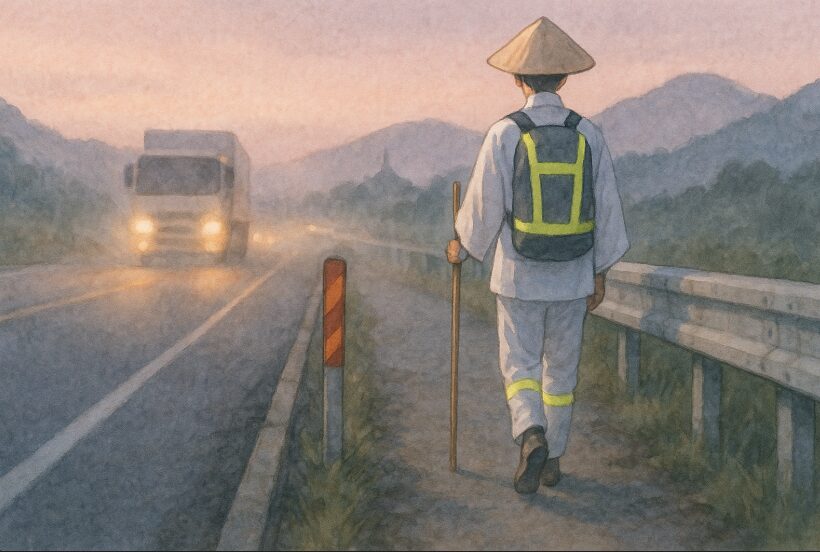

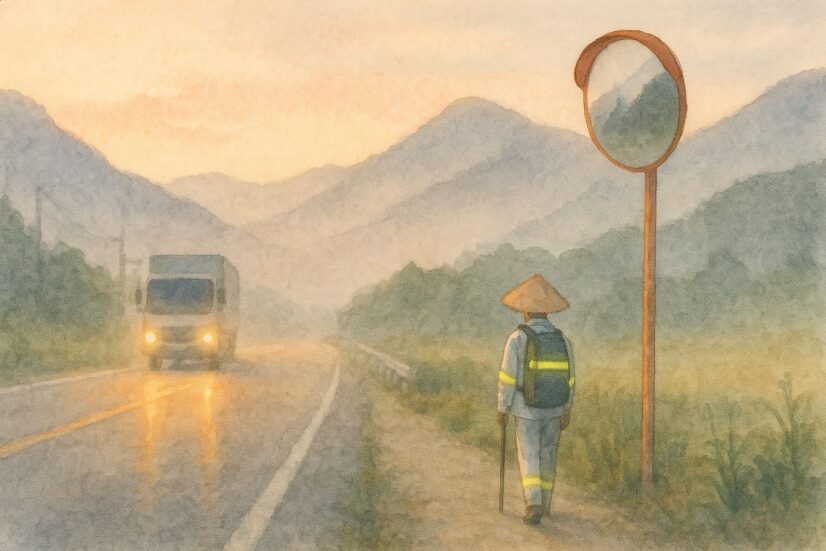

現代のお遍路において、最も現実的で、注意すべきリスクの一つが交通事故であると愛媛県警などの公的機関から報告されています。これは、多くの方が指摘する重要なポイントと考えられます。

なぜなら、お遍路の道は、静かな山道ばかりではなく、大型トラックが頻繁に行き交う国道の狭い路側帯を、何十キロも歩き続ける区間がたくさんあるからです。

特に、公的機関の発表するデータには、注意すべきものがあります。

例えば、お遍路の後半に通過する愛媛県では、2024年通年(令和6年確定値)の交通事故死者数は52人で、人口10万人当たりの死者数は約4.03人となり、全国ワースト2位であったと報告されています。(出典:愛媛県警察 ~令和6年12月末(確定版)~)

これは、お遍路さんにとって他人事ではありません。巡礼の後半、疲れがピークに達する時期に、統計上、交通リスクが高いとされる地域を通過する可能性があることを示しています。

私たちは「白装束は目立つ」と考えがちですが、ドライバーからは、特に夕方(薄暮)やトンネル内の歩行者は、発見が遅れがちになると指摘されています。警察や自治体は、こうした危険な時間帯や場所での視認性を高めるため、反射材や灯火具(ライト)の着用を強く推奨しています。

「ドライバーは自分に気づいていないかもしれない」という意識を持ち、自らを守る対策を講じることが重要です。

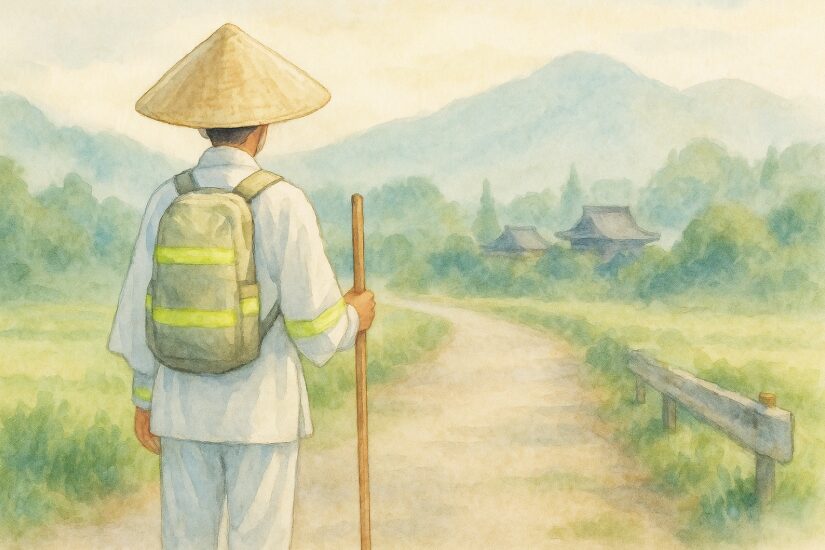

現代のお遍路と行き倒れリスク

昔は、食料が尽きたり、病気になったりして、文字通り行き倒れになるお遍路さんもいたと聞きます。白装束が「死に装束」の意味を持つ、と言われるのも、その名残ですね。

でも、安心してください。現代はコンビニも宿も情報も豊富です。昔のような飢えによる行き倒れのリスクは、まずないと考えられます。

ただし、現代ならではの、深刻な健康問題で動けなくなるリスクは存在します。

現代の主な健康リスク

- 熱中症:特に夏の四国は、気温が非常に高くなることがあります。アスファルトの照り返しの中を歩き続けることは、熱中症による重大な健康被害につながるリスクが指摘されています。

- 持病の悪化:普段は安定している持病(心臓、血圧、糖尿病など)が、連日の極度な疲労で急に悪化することがあります。

「体力には自信があるから」という過信はせず、特に夏場のお遍路では、環境省が発表する暑さ指数(WBGT)の情報を確認することが推奨されます。府県予報区等内の暑さ指数(WBGT)情報提供地点のいずれかで、日最高WBGTが33以上と予測される場合に「熱中症警戒アラート」が発表されます。(出典:環境省 熱中症予防情報サイト)

重大な健康被害に直結するおそれがあります。お遍路に出る前には、必ず掛かりつけのお医者様に相談することをお勧めします。

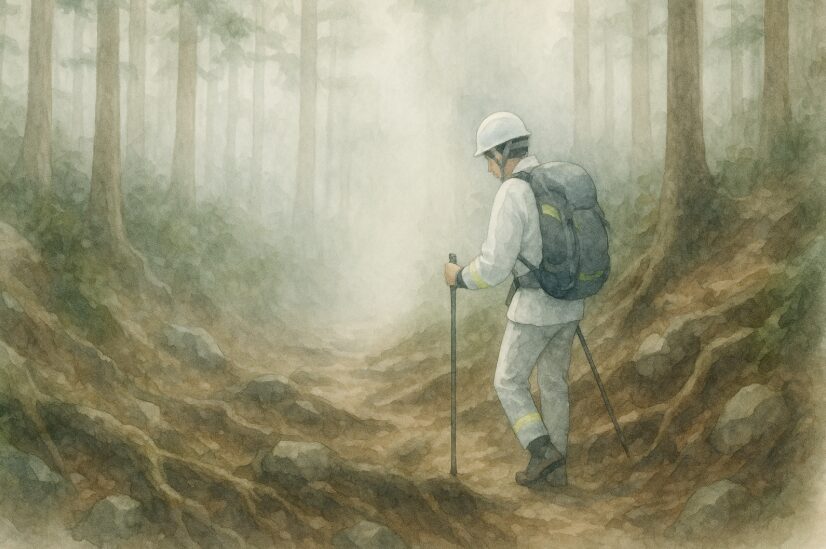

遍路ころがしと山岳遭難の危険

お遍路には、いくつかの難所があり、これらは「遍路ころがし」と呼ばれています。文字通り、転がり落ちそうなほどの険しい山道のことです。

これらの区間は、もはやハイキングではありません。はっきりと登山です。

代表的な「遍路ころがし」(例)

| 札所 | 名称 | 特徴 |

|---|---|---|

| 第12番 焼山寺 | 焼山寺越え | 標高700mを超える、長い長い登り。最初の試練です。 |

| 第20番 鶴林寺 | 鶴林寺道 | 急峻な山の上にあるお寺で、急登が続きます。 |

| 第60番 横峰寺 | 横峰寺道 | 標高750mにあり、道が狭く滑りやすい難所。 |

こうした場所を、街歩き用のスニーカーや、何の準備もなしに登るのは非常に危険です。

雨で濡れた木の根や岩で滑って転倒・滑落したり、道に迷って遭難したりするリスクは、普通の登山と全く同じ。もし単独行で怪我をして動けなくなったら…と考えると、深刻な事態になりかねません。

お遍路さんである前に、登山者としてのしっかりとした装備と心構えが、これらの難所では絶対に必要です。

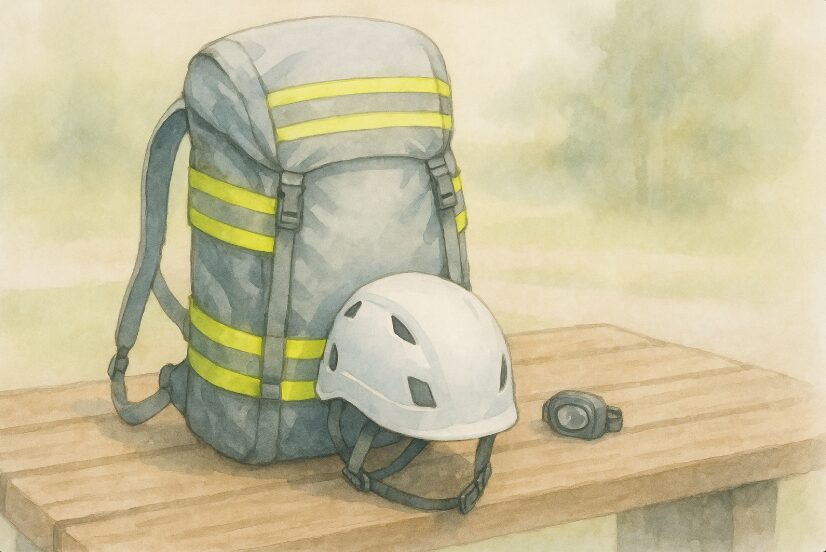

命を守る反射材とヘルメット

では、これまでお話しした交通事故と山岳遭難のリスクから、具体的にどうやって命を守るか。答えはシンプルです。適切な装備です。

① 反射材(交通事故対策)

これは極めて重要な装備です。数百円から購入でき、最も効果的な安全対策の一つと考えられます。

交通事故のリスクが高いのは、ドライバーから見えていないこと。特に、夕方、夜間、トンネル内で、車のライトを強烈に反射する反射材を身につけているかどうかで、視認性が大きく変わってきます。

ザック(リュック)や白衣、杖など、体の前後左右、あらゆる角度から見える場所に装着することが推奨されます。白装束は、夜間は十分に目立たない場合があります。(出典:警視庁 薄暮時・夜間の交通事故防止)

② ヘルメット(山岳遭難対策)

「お遍路でヘルメット?」と驚くかもしれませんが、「遍路ころがし」に挑むなら、その着用が呼びかけられています。

山道で転倒して頭を打てば、致命傷になりかねません。警察庁の資料でも、山岳登山に関して「滑落・転落するおそれがある場所を通過するときは、滑落・転落や上方からの落石に備え、必ずヘルメットを着用する」よう呼びかけられています。(出典:警察庁 令和7年夏期における山岳遭難の概況)

自転車用の軽量なものでも構いません。ザックに括り付けておき、「遍路ころがし」の区間(特に下り!)だけでも着用する。それだけで、万が一の時のリスクを減らすことにつながります。

装備を整えることは、お大師さまから頂いた大切な命を守るための、具体的な智慧の実践とも考えられます。

お遍路に必要な持ち物については、お遍路の必需品リスト!初心者が揃えるべき持ち物と便利グッズの記事でも詳しく触れていますので、よければ参考にしてみてください。

薄暮行動の禁止と安全な宿選び

装備と並んで、いや、それ以上に大切かもしれないのが時間の管理です。

お遍路の安全な旅における鉄則の一つは、

暗くなる前に、必ずその日の行程を終える

これに尽きると言っても過言ではありません。なぜなら、交通事故のリスクが最も高まるのは、薄暮(はくぼ)=日没前後の急に暗くなる時間帯だからです。

ドライバーからも歩行者からも、お互いが見えにくくなる、危険な時間帯。疲労困憊でこの時間帯に歩き続けるのは、避けるべきです。

では、どうすれば暗くなる前に終えられるか?

答えは、必ず、事前に宿を予約しておくことです。

行き当たりばったりで宿を探すのは、一見ロマンがあるように聞こえますが、現代のお遍路ではリスクを伴う可能性があります。宿が見つからなかったらどうしよう…という焦りが、暗い中での無理な歩行につながり、事故を誘発する可能性も考えられます。

宿さえ決まっていれば、「あと何キロだ」と心の余裕ができます。その心の余裕こそが、最大の安全対策の一つになるんですね。

お遍路の日数と無理のない計画

歩き遍路で全部回る(通し打ち)には、約40~50日かかると言われています。

ここで初心者が陥りがちなのが、標準日数に縛られてしまうことです。「45日で回らなきゃ」と無理な計画を立てると、必ずどこかで無理が生じます。それが事故や体調不良の原因にもなり得ます。

そこで、初心者の方に心からお勧めしたいのが、「区切り打ち(くぎりうち)」という方法です。

「区切り打ち」とは?

全行程を一度に回るのではなく、「今回は徳島県だけ」「次の連休で高知県の半分」というように、何回かに分けて巡るスタイルです。

一般には、ご利益は、通し打ちと全く変わらない、と言われることがあります。

区切り打ちは、

- 体力的な負担が少なく、安全。

- 仕事や家庭と両立しやすい。

- 気候の良い時期(春や秋)を選べる。

- 費用を分散できる。

など、多くのメリットが考えられます。お遍路は他人と競争するものではありません。自分の体力と時間、お財布と相談して、絶対に無理のない計画を立てることが、安全な結願への一番の近道です。

お遍路にかかる費用については、お遍路の費用はどれくらい?方法別予算と日数の完全攻略の記事も、計画の参考になるかもしれません。

お遍路を途中でやめる勇気

最後に、精神的な話ですが、これは非常に重要なことかもしれません。

それは、途中でやめる勇気、そして休む勇気を持つことです。

一度、白装束を着て「行くぞ!」と決めると、「最後までやらなきゃ」「途中でやめるのは格好悪い」と、自分を追い詰めてしまいがちです。

でも、考えてみてください。台風が来ているのに「修行だから」と山に登ったり、高熱があるのに「根性だ」と歩き続けたり…それって、お大師さまが望んでいることでしょうか?

私は、違うと思います。

お遍路は、苦行や我慢大会ではありません。

体調が悪い時、天候が危険な時は、潔く休む。

どうしても無理だと思ったら、中断して家に帰る。

それもまた、自分の命と向き合う、立派な修行であり智慧です。

やめる勇気は負けではありません。生きていれば、お遍路はまた、いつでも続きから始められるのですから。

お遍路で死亡を避ける安全な知識

リスクの話が続きましたが、ここからは「じゃあ、どうする?」という、より前向きな知識です。安全に楽しむために、ぜひ知っておいてください。

自転車遍路でやってはいけないこと

最近、自転車でお遍路をされる方も多いですね。速くて格好良いですが、歩き遍路とは全くの別物だと理解してください。

一番の注意点は、道路交通法上、自転車は「軽車両」=「車のなかま」だということです。歩行者ではありません。

この認識がないと、重大な事故につながります。警察庁の「自転車はルールを守って安全運転~」によれば、以下の点が特に重要です。(出典:警察庁 自転車はルールを守って安全運転~)

自転車遍路で守るべき交通ルール

- 車道左側通行が原則:

自転車は「車道の左側」が原則です。歩き遍路さんと同じ感覚で歩道を走ると、歩行者と衝突する加害者になる危険性があります。(歩道は例外的に通行可) - ながらスマホ・イヤホン:

言うまでもなく、法律違反で極めて危険です。 - 無灯火:

夜間やトンネルでは、車からも歩行者からも見えません。 - 整備不良:

お遍路には長い下り坂がたくさんあります。ブレーキが効かなかったら…命に関わります。

自転車遍路は、歩き遍路の時短ではなく、ドライバーとして四国を一周する旅です。万が一の加害事故に備え、自転車保険への加入も強くお勧めします。

お遍路で最悪の事態を避けるには

ここまでお話ししてきたことを、ぎゅっとまとめます。

お遍路で最悪の事態(死亡事故など)を避けるために必要なのは、結局、十分すぎるほどの準備(智慧)と自分を過信しない心(謙虚さ)の二つであると考えられます。

安全な結願のためのチェックリスト

【智慧(準備)】

- 対・車: 反射材を推奨される位置に装着する!

- 対・自然: 天気予報を信じ、山道ではヘルメットも検討する。

- 対・健康: 熱中症対策は万全に。持病の薬は多めに持つ。

- 対・計画: 宿は必ず予約する。無理なら「区切り打ち」を選ぶ。

【謙虚さ(心構え)】

- 「ドライバーは自分に気づいていない」と思う。

- 「自分は疲れている」と自覚し、こまめに休む。

- 「計画通りにいかなくてもいい」と割り切る。

- 「やめる勇気」「休む勇気」を大切にする。

「お大師さまが守ってくれる」と丸投げするのではなく、私たちが「命を守る努力」をすること。その姿を、お大師さまは「同行二人」として、きっと応援してくださるんだと私は思います。

お遍路は一体何のためにするんですか?

この問いは、お遍路について考え始めると、誰もが一度は自問する、とても深く、そして大切な問いですよね。そして、その答えは、本当に百人百様です。どれが正解というものでは、決してありません。

それでも、多くのお遍路さんの目的は、いくつかの大きな流れに分類できるように、私は感じています。

切実な「願い」を届ける旅(祈願)

まず、とても多いのが「祈願(きがん)」の旅です。

これは、自分自身や、大切な家族、友人のために、具体的な「願い」を持って巡る旅ですね。お大師さま(弘法大師)に、その切実な思いを届けるため、一歩一歩を踏みしめます。

- ご家族の病気が良くなりますように(病気平癒)

- 家族みんなが健やかでいられますように(家内安全)

- 仕事がうまくいきますように(商売繁盛)

- 良いご縁に恵まれますように(良縁成就)

- 試験に合格できますように(合格祈願)

こうした現世での具体的なご利益(現世利益)を求めることは、決して恥ずかしいことではなく、人間としてとても自然な、そして尊い動機だと思います。

大切な「想い」を運ぶ旅(供養)

次に、「供養(くよう)」の旅です。

亡くなられた大切な方への感謝や、その冥福を祈るために巡る旅ですね。ご先祖さまへの「先祖供養」として巡る方もいらっしゃいます。

私自身、親の死を一つの大きなきっかけとして、こうした「供養」とは何だろうか、「信仰」とは何だろうか、ということを深く考えるようになりました。お遍路を巡ることは、亡くなった方と「同行二人(どうぎょうににん)」で、もう一度、四国の美しい景色の中を一緒に旅するような、そんな感覚に近いのかもしれません。その一歩一歩が、自分自身の心の整理にも、そして故人への手向けにもなるのだと感じます。

自分自身と向き合う旅(修行・自分探し)

そして、現代において非常に多いのが、「修行(しゅぎょう)」としての旅、いわゆる「自分探し」や「人生のリセット」を目的とする旅です。

これは本当に多様で、

- 定年退職や卒業など、人生の大きな節目に、これまでを振り返り、これからを見つめるため。

- 仕事での行き詰まり、人間関係の悩み、失恋など、辛い現実から一度離れて、自分をリセットするため。

- 「何かを変えたい」「新しい自分になりたい」という漠然とした願望を、行動に移すため。

- 「1,200kmを歩き通す」という、自分自身への挑戦(願掛け)として。

など、その方の置かれた状況によって、様々な形をとります。この「修行」は、誰かに強いられるものではなく、自分自身が課す、自分自身のための「内観の旅」ですね。

なぜ「死」の不安が「再生」に繋がるのか

ここで、この記事の大きなテーマである「お遍路 死亡」というキーワードに立ち返ってみたいと思います。

「お遍路は一体何のため?」という「目的」意識と、「お遍路で死にたくない」という「安全」への不安。一見、これらは別々のものに思えるかもしれません。

しかし、私は、この二つは心の奥底で深く繋がっているのではないか、と感じています。

「お遍路 死亡」と検索するほど、物理的な「リスク」を真剣に心配する。それは裏返せば、「お遍路は、単なる観光やハイキングではなく、生や死をも意識させるほどの、真剣な旅(修行)なのだ」と、無意識のうちに期待しているからではないでしょうか。

だからこそ、昔のお遍路さんが「行き倒れ」を覚悟して身に着けたという「白装束(しろしょうぞく)」=「死に装束」というシンボルが、現代の私たちにも強く響くのだと思います。

現代における「白装束」の意味

もちろん、現代のお遍路で、物理的な「死」を覚悟する必要はありません(安全対策をすれば、です)。

現代の私たちにとって、白装束を着るという行為は、

- 「古い自分」を一度、社会的に「死なせる」儀式

会社での肩書き、日常の役割、過去の後悔や執着…。そうしたものを全て脱ぎ捨て、ただの「お遍路さん」という無垢な存在になる。 - 「新しい自分」として「生まれ変わる」ための産着

八十八ヶ所の札所(=仏さま)を巡り、様々な人のお接待(=優しさ)に触れ、自分自身と向き合い続ける。その旅路(産道)を経て、結願(けちがん)した時、新しい自分として「再生」する。

そのための、神聖な衣装なのだと、私は解釈しています。

「お遍路 死亡」と検索してしまうほどの不安。その裏には、もしかしたら「これまでの自分をリセットしたい」「新しい自分に生まれ変わりたい」という、切実な「精神的な死と再生」への、強い渇望が隠れているのかもしれませんね。

お遍路は、そうした私たちの深い願いや悩み、祈りを、静かに、しかし確かに受け止めてくれる、懐の深い旅なのだと、私は信じています。

泊まってはいけない宿より危険な行動

お遍路の情報を集めていると、「あの宿は最悪だった」とか「泊まってはいけない宿」みたいな、ネガティブな口コミが目に入ることがあります。

でも、私はこう思います。

宿の心配をするより、自分自身の「危険な行動」を心配したほうが、よっぽど大切だ、と。

正直、宿の布団が少し汚れていたからといって、命まで取られることはありません。でも、自分自身の油断や準備不足は、簡単に命に関わります。

宿の口コミより、今すぐチェックすべき「自分の危険行動」

- 「もったいない」と反射材をケチっていませんか?

- 「計画が遅れる」と、暗くなっても歩こうとしていませんか?

- 「これくらい大丈夫」と、膝の痛みを我慢していませんか?

- 「面倒だ」と、天気予報や装備のチェックを怠っていませんか?

宿の評判を検索する時間があるなら、もう一度、ザックの反射材の位置をチェックしましょう。他人の口コミに振り回されるより、自分の命を守る準備をするほうが、よほど有意義なお遍路になるはずです。

安全以前の、基本的なお遍路のルールやマナーについては、お遍路初心者必見!四国八十八ヶ所巡りでやってはいけない行動と守るべきマナーの記事も、一度目を通しておくと安心ですよ。

お遍路の死亡リスクを知り安全な旅を

「お遍路 死亡」というキーワードから始まったこの記事も、そろそろ終わりです。

お遍路の死亡リスクは、「お化け」のような漠然としたものではなく、「交通事故」、「熱中症」、「滑落」といった、具体的で、「対策が可能なリスク」だということが、お分かりいただけたでしょうか。

不安だったかもしれませんが、「正しく知り」、適切に「準備」すれば、何も怖がることはありません。

反射材をつけ、ヘルメットを用意し、宿を予約し、無理のない計画を立てる。

こうした「具体的な準備」こそが、現代のお遍路に求められる「覚悟」なのだと思います。

準備を万全にして、自分を過信しない謙虚な心さえあれば、お遍路はきっと、あなたの人生にとってかけがえのない、素晴らしい経験をもたらしてくれます。

お大師さまの「同行二人(どうぎょうににん)」の言葉を信じて、皆様が安全に、そして実りある旅を終えられますよう、心から願っています。

免責事項

この記事で紹介した情報は、巡礼の安全を保証するものではありません。お遍路の計画や実行にあたっては、ご自身の体力や健康状態を十分に考慮し、警察や自治体、気象庁などが発表する最新の公的情報を必ずご自身でご確認ください。

特に、健康に不安のある方や持病をお持ちの方は、出発前に必ず掛かりつけの医師に相談してください。最終的な全ての判断は、ご自身の責任において行っていただきますよう、お願いいたします。