お遍路の逆打ちに呪いはない!噂の真相と正しい知識を解説

お遍路の「逆打ち」に挑戦してみたいけれど、「呪われる」「罰が当たる」といった不吉な噂を耳にして、一歩を踏み出せずにいませんか?特に、映画『死国』で描かれた死者を蘇らせる儀式というショッキングなイメージから、逆打ちに対して漠然とした不安や恐怖を感じている方も多いかもしれません。

この記事では、お遍路の逆打ちに呪いがあるのかという疑問の核心に迫ります。なぜ呪いという噂が生まれたのか、その背景にある本当の意味や由来、そして心霊的な怖さよりも注意すべき現実的な危険性まで、初めて逆打ちに挑戦する方が知りたい情報を網羅的に解説します。うるう年に行うとご利益が増すという話や、車で巡る際の順番やモデルコース、やってはいけないことなど、安全で意味のあるお遍路にするための知識をまとめました。

この記事を読めば、逆打ちに対する誤解や不安が解消され、自信を持って巡礼の準備を始められるでしょう。

- 逆打ちに呪いがないと断言できる理由

- 逆打ちの本当の意味とご利益に関する知識

- 心霊現象より注意すべき現実的な危険性とその対策

- 初心者でも安心して逆打ちを始めるための準備と作法

お遍路の逆打ちに呪いがあるという噂の真相

- 逆打ちに呪いはないと言える根拠を解説

- なぜ呪いの噂が広まったのか?その背景

- 心霊よりも注意すべき現実的な危険性とは

- 衛門三郎伝説に由来する逆打ちの本当の意味

- うるう年の逆打ちはご利益が3倍になる?

逆打ちに呪いはないと言える根拠を解説

「逆打ちをすると呪われる」という噂を耳にして、不安に感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、まず結論として、お遍路の逆打ちに呪いや罰が当たるという事実は一切ありません。これは現代に広まった迷信であり、四国遍路が依拠する仏教の教えとは全く無関係です。むしろ、逆打ちには特別な意味が込められていることを知れば、その不安はきっと解消されるはずです。

仏教の根本には「因果応報」という考え方があります。これは、自らの行いが善いものであれば善い結果が、悪いものであれば悪い結果が返ってくるという法則であり、単に「道を逆から進んだ」という行為そのものが悪と見なされ、呪いにつながるという教えは存在しません。巡礼において最も大切なのは、どちらの方向から巡るかという形式ではなく、仏様や弘法大師に向き合うその心、すなわち「信仰心」そのものです。

このことは、四国八十八ヶ所のお寺で構成される「四国八十八ヶ所霊場会」の公式な姿勢からも明らかです。霊場会の公式サイトや発行物において、逆打ちを禁じたり、危険視したりする記述は一切見当たりません。もし逆打ちが本当に仏教的に問題のある行為であれば、霊場会がそれを明確に禁止するはずです。しかし現実は、順打ちの巡礼者と同様に、逆打ちの巡礼者も温かく迎え入れられています。お寺の納経所(御朱印をいただく場所)でも、逆打ちであることを伝えれば、そのように墨書きをしていただけることからも、逆打ちが公に認められた巡礼方法であることがわかります。

巡礼の多様性

そもそもお遍路には、1番から88番までを順番に巡る「順打ち」、88番から1番へ巡る「逆打ち」の他にも、様々な巡り方が存在します。

- 通し打ち:一度の旅で全ての札所を巡りきること。

- 区切り打ち:何回かに分けて全ての札所を巡ること。

- 一国参り:阿波(徳島)、土佐(高知)、伊予(愛媛)、讃岐(香川)の四国のうち、一つの国の中の札所だけを巡ること。

このように、巡礼の形は一つではなく、個人の体力や時間、目的に応じて多様な方法が認められています。逆打ちは、その数ある巡礼方法の一つに過ぎず、特別な禁忌ではないのです。

呪いの噂を心配するお気持ちは、未知の挑戦に対する自然な感情です。しかし、その噂は後世に生まれたフィクションが元になっています。どうか安心して、巡礼の本質である「祈りの心」を大切に、ご自身の信じる道を進んでください。

なぜ呪いの噂が広まったのか?その背景

お遍路の長い歴史の中で、逆打ちが「呪い」というオカルト的なイメージと強く結びついたのは、実はそれほど昔のことではありません。その最大のきっかけは、1999年に公開され、大ヒットしたホラー映画『死国』の影響であると断言できます。

坂東眞砂子氏の小説を原作とするこの作品は、四国を舞台に、お遍路の禁忌とされる「逆打ち」を利用して死者を蘇らせようとする儀式と、それに伴う恐怖を描いた物語です。映画では、逆打ちが「死者の国の理を乱す、決して行ってはならない行為」として描かれ、そのショッキングな内容と映像的なインパクトは、当時の社会に絶大な影響を与えました。この映画を通じて、「お遍路の逆打ち=死者を蘇らせる禁断の呪術」という本来の文脈とは全く異なるイメージが、怪談や都市伝説として爆発的に広まっていったのです。

もちろん、映画が公開される以前から、四国の一部の地域には「逆さ事(さかさごと)」という風習が存在しました。これは、亡くなった方をお送りする際に、屏風を逆さに立てたり、着物を左前に着せたりするなど、日常とはあえて逆のことを行う風習です。この「逆さ事」のイメージが、逆方向へ進む「逆打ち」と結びつき、「逆打ちは死を連想させ、縁起が悪い」と考える俗信が、一部で存在した可能性は否定できません。しかし、それはあくまで地域的な言い伝えのレベルであり、現在語られるような「呪い」という強力なタブーではありませんでした。

噂の増幅プロセス

- 土着の風習:一部地域に「逆さ事」という死者儀礼の風習が存在。

- イメージの結合:「逆」という共通点から、「逆打ち」が死のイメージと漠然と結びつく。

- メディアによる増幅:映画『死国』が「逆打ち=死者蘇生の呪術」という物語を創作し、大ヒット。

- 都市伝説化:映画のフィクションが現実のタブーであるかのように語られ、インターネットを通じて全国的に拡散・定着。

このように、映画という強力なメディアが、土着の風習や人々の漠然とした不安をすくい上げ、エンターテイメントとして再構築した結果、本来のお遍路の文脈から切り離された「呪い」という都市伝説が誕生したのです。映画の物語と、現実の巡礼とは全くの別物であり、その点を明確に区別して理解することが重要です。

心霊よりも注意すべき現実的な危険性とは

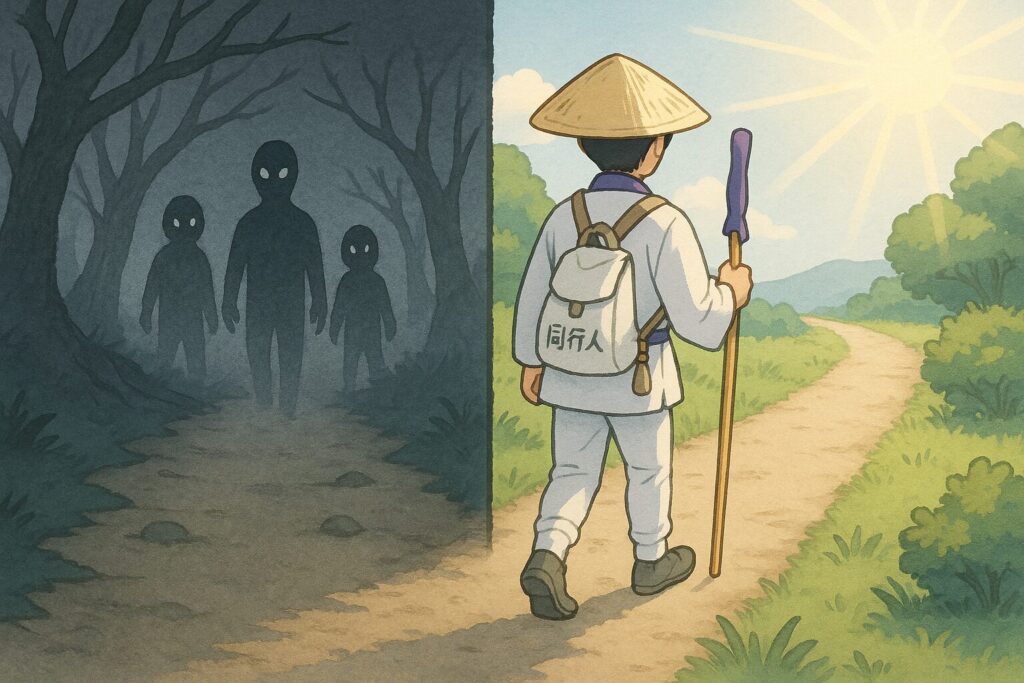

逆打ちにおける本当の「怖さ」は、呪いや心霊現象といった非科学的なものではなく、巡礼の道中で実際に起こりうる物理的な危険性にあります。特に、順打ちに比べて情報が少なく、道のコンディションも異なるため、初心者の方は十分な備えと心構えが必要です。

歩き遍路における具体的なリスク

徒歩で巡る「歩き遍路」の場合、逆打ちの難易度は格段に上がります。お遍路道に設置されている道標や案内看板のほとんどは、順打ちの巡礼者を基準に作られています。そのため、逆打ちでは「次の札所はこちら」といった案内が逆方向を指していることが多く、道迷いのリスクが非常に高まります。特に、山道や田舎道での分岐点では、一瞬の判断ミスが大幅な時間ロスや遭難につながる可能性も否定できません。

また、野生動物との遭遇も現実的なリスクです。特に山間部では、猪、鹿、猿、マムシなどに出会う可能性があります。順打ちに比べて他の巡礼者とすれ違う頻度が低いため、万が一の際に助けを求めにくいという側面もあります。単独での行動は、より一層の注意が求められます。

車遍路で直面する特有の難しさ

車で巡る「車遍路」も決して油断はできません。カーナビは時に、お遍路道ではない細い農道や林道を「最短ルート」として案内することがあります。これを鵜呑みにすると、車一台がやっと通れるような道幅で立ち往生したり、脱輪したりする危険があります。特に逆打ちの場合、順打ちの車と狭い道で鉢合わせになるケースが頻発します。

特に運転注意が必要な「お遍路の難所」

四国には「遍路ころがし」と呼ばれる、特に険しい山道の札所がいくつも存在します。これらの区間は、逆打ちでの通行には最大限の警戒が必要です。

- 12番 焼山寺(徳島県):対向車とのすれ違いがほぼ不可能な「酷道」が続く区間。ガードレールもない断崖絶壁の道もあり、運転技術と度胸が試されます。

- 27番 神峯寺(高知県):「真っ縦(まったて)」と呼ばれる急勾配の坂道。道幅も狭く、一度進入すると引き返すのが困難な場合があります。

- 60番 横峰寺(愛媛県):道幅の狭さから、時間帯によって上りと下りの一方通行規制が敷かれていることがある有料林道。逆打ちの際は、この規制時間を事前に確認しないと通行できない可能性があります。

これらの危険は、オカルト的な呪いよりもはるかに現実的で、時に命に関わる問題に発展しかねません。逆打ちに挑戦する際は、これらのリスクを正しく認識し、地図アプリと紙の地図の併用、事前のルート確認、余裕を持ったスケジュール設定といった、具体的な安全対策を徹底することが何よりも重要です。

衛門三郎伝説に由来する逆打ちの本当の意味

「呪い」というイメージとは対極にある、逆打ちの本来の精神性を理解する上で欠かせないのが、衛門三郎(えもんさぶろう)という人物の伝説です。この物語こそが逆打ちの起源とされており、巡礼が持つ深い意味を私たちに教えてくれます。

伝説の舞台は平安時代。伊予国(現在の愛媛県)に、衛門三郎という名の強欲で傲慢な長者が住んでいました。ある日、彼の家の前にみすぼらしい身なりの僧侶が托鉢に訪れます。その僧侶こそ、修行中の弘法大師でした。しかし、衛門三郎は托鉢に応じるどころか、その僧侶を罵倒し、持っていた鉄の鉢を竹ぼうきで叩き割り、追い返してしまいます。

すると、その直後から恐ろしい出来事が起こり始めます。衛門三郎には8人の子供がいましたが、その子たちが毎年一人ずつ、原因不明の病で次々と亡くなっていったのです。8年目に最後の子供を失い、悲しみのどん底に突き落とされた衛門三郎は、ようやく自分の過ちに気づきます。「あの時の僧侶は、弘法大師様に違いない。あの方に直接お会いして謝罪しなければ、子供たちは浮かばれない」。そう決心した彼は、全財産をなげうって弘法大師を追う旅、すなわち四国遍路に出発しました。

しかし、弘法大師の足跡を追って順方向に巡ること20回。それでも一向に大師に会うことはできません。心身ともに疲れ果てた衛門三郎は、「もはやこれまでか…いや、もしや逆から回ればお会いできるかもしれない」と考え、21回目にして88番札所の大窪寺から逆向きに巡り始めます。これが、お遍路における逆打ちの始まりと伝えられています。

伝説の終焉と「石手寺」

逆打ちの旅の途中、ついに12番札所の焼山寺の麓で力尽き、倒れてしまった衛門三郎。死を覚悟した彼の前に、ついに弘法大師が現れます。大師は彼の長年の巡礼と深い懺悔の心を受け入れ、その罪を許しました。衛門三郎は安堵し、「来世は人の役に立つ河野家の主に生まれたい」と願いながら息を引き取ったとされています。その後、伊予の有力者であった河野家に男の子が生まれ、その子は手に「衛門三郎再来」と書かれた石を握りしめていたと言われます。この伝説にちなみ、51番札所は「石手寺」と名付けられました。

この伝説が示すように、逆打ちは本来、「どうしても叶えたい強い願い」や「深い懺悔の心」を抱いた人が、特別な覚悟を持って行う巡礼方法なのです。それは呪いや禁忌といったオカルト的なものではなく、人間の弱さと再生の物語に根差した、非常に切実で人間味あふれる精神的な行為であると言えるでしょう。

うるう年の逆打ちはご利益が3倍になる?

逆打ちにまつわる話の中で、特にポジティブで希望に満ちた言い伝えが、「うるう年に行う逆打ちは、特別なご利益がある」というものです。この考え方もまた、衛門三郎の伝説と深く結びついており、逆打ちが呪いとは無縁であることを象徴しています。

なぜ「うるう年」なのでしょうか。これには諸説ありますが、最も広く知られているのは、衛門三郎が21回目の巡礼の果てに、ついに弘法大師と再会し、罪を許されたのが、偶然にも「うるう年」であったとする説です。この伝説から、「4年に一度の特別な年であるうるう年に逆打ちをすれば、衛門三郎のように弘法大師様にお会いできる(=願いが成就しやすい)」という信仰が生まれ、広まっていったと考えられています。

この「弘法大師に会える」というご利益が、時代と共にさらに発展し、現在では以下のような具体的なご利益があると言われるようになりました。

- 順打ち3回分に相当するご利益が得られる

- 亡くなった3親等までのご先祖様の供養ができる

- 願い事が叶いやすい

もちろん、ご利益が「3倍」になるという科学的な根拠や、仏教的な典拠があるわけではありません。これはあくまで、先人たちが巡礼の功徳を分かりやすく表現した、一種の願掛けや験担ぎのようなものと捉えるのが適切でしょう。しかし、単なる迷信として片付けてしまうのも早計です。4年に一度しか巡ってこない特別な年に巡礼するという意識は、巡礼者の気持ちをより一層引き締め、深い祈りへと導く効果があることは間違いありません。普段の年とは違う「特別感」が、お参りへの集中力を高め、結果として大きな功徳(ご利益)につながると考えることができます。

ご利益の本質とは

お遍路における「ご利益」とは、宝くじが当たるような棚ぼた的な幸運(現世利益)だけを指すのではありません。巡礼を通じて自己と向き合い、心を清め、仏様とのご縁を結ぶこと。その過程で得られる精神的な安らぎや、日々の感謝の気持ち、困難に立ち向かう強さといった内面的な変化こそが、最大のご利益であると言えます。うるう年の逆打ちは、そうした本質的なご利益を得るための、絶好の機会を与えてくれる特別な巡礼なのです。

このように、うるう年の逆打ちにまつわる言い伝えは、人々が逆打ちという行為に、呪いとは真逆の、非常にポジティブで希望に満ちた願いを託してきた歴史の証左と言えるでしょう。

お遍路で逆打ちをする際の呪い以外の注意点

- 初心者が逆打ちを始める時期と正しい順番

- 車で巡る場合のモデルコースと気をつける事

- 知らないと失礼?お遍路で守るべき作法

- これだけは準備したい持ち物と服装の基本

- 安全な巡礼のためにやってはいけないこと

- お遍路の逆打ちと呪いの関係を正しく理解

初心者が逆打ちを始める時期と正しい順番

逆打ちへの挑戦を決意したら、まずは具体的な計画を立てることから始まります。特に初めての方は、無理なく安全に巡礼を遂行するために、適切な時期選びと正しいルートの理解が不可欠です。

巡礼に最も適したシーズン

四国遍路は一年を通して行うことができますが、気候が穏やかで歩きやすい春(3月下旬~5月)と秋(10月~11月)がベストシーズンとされています。この時期は、厳しい暑さや寒さを避けられるだけでなく、美しい自然の風景を楽しみながら巡礼できるという魅力もあります。

逆に、初心者の方が避けるべきなのは夏と冬です。特に夏の四国は、最高気温が35℃を超える猛暑日も珍しくなく、熱中症のリスクが非常に高まります。冬は、山間部の札所周辺で積雪や路面凍結の恐れがあり、特に歩き遍路や車に不慣れな方にとっては大変危険です。どうしてもこの時期にしか巡れない場合は、1日の移動距離を短く設定したり、気象情報をこまめにチェックしたりするなど、通常以上の厳重な対策が求められます。

逆打ちの正式なルートと道場の意味

逆打ちの順番は、その名の通り、順打ちとは全く逆に進みます。結願(けちがん)の札所である88番 大窪寺(香川県)をスタート地点とし、番号を遡って進み、発願(ほつがん)の札所である1番 霊山寺(徳島県)がゴールとなります。

お遍路では、四国四県がそれぞれ「道場」として意味づけられています。この道場の順番も逆になるため、巡礼が持つ精神的な意味合いも変化します。

| 巡礼の順番 | 道場の名称 | 県 | 意味合い |

|---|---|---|---|

| 順打ち | 発心の道場 → 修行の道場 → 菩提の道場 → 涅槃の道場 | 徳島 → 高知 → 愛媛 → 香川 | 悟りを求め(発心)、厳しい修行を積み、悟りに近づき(菩提)、煩悩から解放される(涅槃)というプロセスを辿る。 |

| 逆打ち | 涅槃の道場 → 菩提の道場 → 修行の道場 → 発心の道場 | 香川 → 愛媛 → 高知 → 徳島 | 一度得た悟りの境地(涅槃)から、再び初心(発心)に還るという、深い自己探求のプロセスと解釈できる。 |

また、全ての札所を一度に巡る「通し打ち」は、歩きで約40~50日、車でも10日前後かかります。時間や体力に自信がない方は、「区切り打ち」といって、何回かに分けて巡る方法を選ぶのが賢明です。例えば、「今回は香川県の涅槃の道場だけを巡る」といったように、自分のペースで計画を立てられるのが区切り打ちの大きなメリットです。

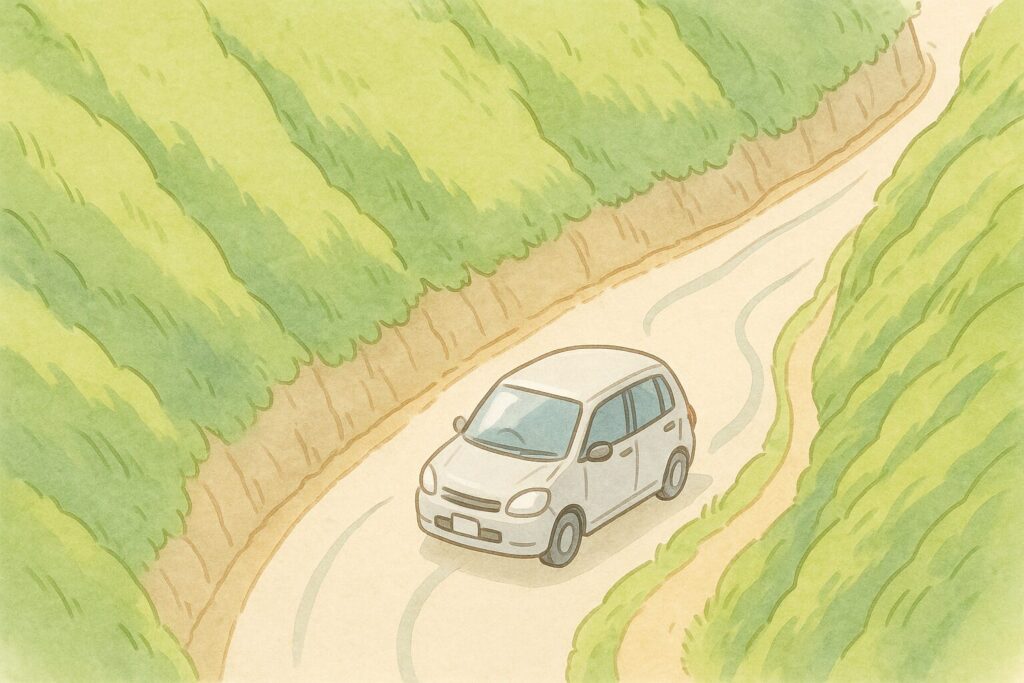

車で巡る場合のモデルコースと気をつける事

現代のお遍路では、多くの方が時間的な制約などから車を利用して巡礼します。しかし、車での逆打ちは、順打ち以上に周到な準備と注意が求められます。安全でスムーズな巡礼のために、コース設定のコツと運転時の心構えをしっかり押さえておきましょう。

ナビの過信は禁物!モデルコース計画の基本

車遍路で最も陥りやすい失敗が、カーナビやスマートフォンの地図アプリを過信してしまうことです。これらのナビゲーションシステムは、あくまで「現在地から目的地までの最短距離」を案内するものであり、お遍路の巡礼ルートや道路の安全性を考慮しているわけではありません。ナビの指示通りに進んだ結果、車一台がギリギリの離合不可能な「酷道」に迷い込んでしまった、というケースは後を絶ちません。

モデルコースを計画する際は、以下の点を重視してください。

- お遍路専用の地図・ガイドブックを主軸にする:市販されている車遍路専用の地図には、道幅の狭い区間や駐車場の情報、推奨ルートなどが詳しく記載されています。必ずこれを準備し、ナビはあくまで補助として使いましょう。

- 1日に巡る札所の数を欲張らない:札所間の移動時間に加え、各お寺での参拝時間(最低30分~1時間)や休憩時間も考慮に入れる必要があります。特に逆打ちは道に迷う可能性も高いため、1日に巡るのは多くても5~7ヶ寺程度に抑え、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

- 難所は別日に設定する:前述した焼山寺や神峯寺のような「遍路ころがし」の札所は、アクセスだけで数時間かかることもあります。これらの難所を巡る日は、他の札所は1~2ヶ寺にするなど、体力と集中力を温存できる計画を立てましょう。

運転時に肝に銘じるべき注意点

逆打ちの運転では、常に「順打ちの車と鉢合わせになる可能性がある」という意識を持つことが大切です。特に注意すべきは以下の点です。

車遍路・逆打ちでの運転の心得

- 対向車への配慮:狭い山道では、基本的に上りが優先とされています。しかし、お遍路道では順打ちの車が多数派です。自分が逆打ちであることを意識し、離合所(待避スペース)を見つけたら積極的に待機するなど、譲り合いの精神を忘れないようにしましょう。

- 車種の選択:可能であれば、軽自動車やコンパクトカーなど、小回りの利く車を選ぶのが賢明です。大型のミニバンやSUVは、難所での通行に非常に苦労する可能性があります。

- 早めの行動:山道は日が暮れるのが早く、街灯もほとんどありません。遅くとも16時頃にはその日の最後の札所を出発し、明るいうちに宿に到着できるよう行動しましょう。

これらの注意点を守ることは、自分自身の安全だけでなく、他の巡礼者や地元の方々への配慮にも繋がります。快適な車遍路のためにも、常に心に留めておいてください。

知らないと失礼?お遍路で守るべき作法

お遍路は単なるスタンプラリーではなく、神聖な祈りの場を訪れる宗教的な修行です。そのため、定められた作法に則ってお参りすることは、仏様や弘法大師、そしてそのお寺を守り継いできた人々への敬意を示す上で非常に重要です。逆打ちであっても、この作法は順打ちと全く同じです。一つ一つの動作に込められた意味を理解し、心を込めて行いましょう。

お参りの基本的な流れ(入山から出山まで)

各札所では、概ね以下の流れに沿ってお参りを進めます。初めてで戸惑うかもしれませんが、周りの方の動きを参考にしながら、落ち着いて行えば問題ありません。

- 山門(さんもん):境内に入る前に、まず山門の前で立ち止まり、本堂に向かって合掌し、一礼します。これは「これからお参りさせていただきます」というご挨拶です。

- 手水舎(ちょうずや):ここで心身の穢れを清めます。右手で柄杓(ひしゃく)を持ち水を汲み、左手を清めます。次に柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます。最後に再び右手に持ち替え、左の手のひらに水を受け、その水で口をすすぎます。直接柄杓に口をつけるのはマナー違反です。

- 鐘楼堂(しょうろうどう):お参りの前に鐘を1回だけ突きます。鐘の音は仏様へのご挨拶であり、自分の煩悩を祓う意味もあります。お参りが終わった後に鐘を突くのは「戻り鐘」といって、せっかくの功徳がなくなるとされ、縁起が悪いので絶対にやめましょう。(※お寺によっては鐘突きが禁止されている場合もあります)

- 本堂(ほんどう):そのお寺のご本尊様が祀られている最も重要な場所です。まず、持参した納札(おさめふだ)を納札箱に納め、次にお灯明(ろうそく)、お線香(3本)を捧げます。そしてお賽銭を入れ、合掌して読経(般若心経など)を行います。

- 大師堂(だいしどう):弘法大師様が祀られているお堂です。本堂と全く同じ手順でお参りをします。

- 納経所(のうきょうじょ):全てのお参りを終えた後に、納経帳に御朱印をいただく場所です。ここで初めて「逆打ちです」と伝えましょう。御朱印は参拝の証ですので、お参りをせずに御朱行だけをいただく「集印」はマナー違反とされています。

- 山門:境内から出る際も、山門で振り返り、本堂に向かって合掌、一礼します。「お参りさせていただき、ありがとうございました」という感謝の気持ちを伝えます。

これらの作法は、一見すると複雑に感じるかもしれません。しかし、その本質は「敬意」と「感謝」の気持ちを表すことにあります。完璧にこなすことよりも、心を込めて一つ一つの所作を丁寧に行う姿勢が何よりも大切です。

これだけは準備したい持ち物と服装の基本

逆打ちを安全かつ快適に遂行するためには、適切な装備を整えることが極めて重要です。特に歩き遍路の場合は、持ち物の重さが直接体力消耗に繋がるため、本当に必要なものを見極める必要があります。ここでは、伝統的な装備から現代的な便利グッズまで、準備すべきアイテムを解説します。

巡礼の心構えを示す「三種の神器」

古くからお遍路に欠かせないとされる、象徴的な3つの装備があります。これらは単なる道具ではなく、巡礼者の精神的な支えとなるものです。

- 金剛杖(こんごうづえ):弘法大師の化身(お姿そのもの)とされ、巡礼の道中、常に大師様が共にいてくださる「同行二人(どうぎょうににん)」を象徴する最も重要な装備です。道中の支えになるだけでなく、橋の上では「橋の下で野宿されている弘法大師を起こさないように」との言い伝えから、杖を突かずに持ち上げて渡るという作法があります。

- 菅笠(すげがさ):強い日差しや雨から身を守る実用的なアイテムです。笠に書かれた「迷故三界城 悟故十方空 本来無東西 何処有南北」という文字は、仏教の教えを表しています。

- 白衣(びゃくえ):巡礼者の正装であり、俗世の汚れを払い、清らかな心で仏様に向き合うという決意の表れです。かつては死に装束の意味合いもあり、お遍路の旅が命がけであったことの名残でもあります。袖あり・袖なしのタイプがありますが、動きやすさから袖なしを選ぶ方も多いです。

快適な巡礼を支える服装と重要アイテム

伝統的な装備に加え、現代の巡礼では機能性を重視した準備が求められます。

| カテゴリ | 具体的なアイテム | 選び方のポイント・解説 |

|---|---|---|

| お参り用品 | 納経帳、納札、経本、数珠、ろうそく、線香、ライター | これらは巡礼の必須アイテムです。特に納札は自分の名前や住所を記入するもので、観音様への名刺代わりとされています。事前に準備しておきましょう。 |

| 履物 | 履き慣れたトレッキングシューズまたはウォーキングシューズ | お遍路の成否は靴で決まると言っても過言ではありません。新品は必ず事前に慣らし履きを。防水透湿性素材(ゴアテックスなど)のものがおすすめです。 |

| 服装 | 速乾性のTシャツ・ズボン、温度調整しやすい上着、厚手の靴下 | 汗で濡れても乾きやすい化学繊維のものが基本です。綿製品は乾きにくく、体温を奪うため避けた方が無難。靴下は複数枚用意し、こまめに履き替えましょう。 |

| 雨具 | 上下セパレートタイプのレインウェア | 山の天気は変わりやすいです。コンビニのビニール合羽ではすぐに破れてしまいます。少々高価でも、防水性と透湿性に優れたアウトドア用のものを用意しましょう。 |

この他にも、絆創膏や常備薬を入れた救急セット、スマートフォンのためのモバイルバッテリー、汗を拭くための速乾タオルなどは必須です。これらの準備を万全に整えることが、結果的に安全で心に余裕のある巡礼へと繋がります。

安全な巡礼のためにやってはいけないこと

お遍路は、時に厳しい自然環境の中を進む修行の道です。呪いや罰といった非科学的なものを恐れるよりも、現実的な危険につながる「やってはいけない行為」を正しく理解し、自らの安全を確保することが巡礼者としての最も重要な責務です。

命に関わるリスクを避けるための絶対的ルール

以下の行為は、重大な事故やトラブルに直結する可能性が非常に高いものです。絶対に避けるようにしてください。

- 無理なスケジュールの強行:「今日は必ず〇番まで行く」といったノルマを自分に課し、暗くなっても歩き続けることは極めて危険です。特に山道では、日没後の行動は遭難のリスクを飛躍的に高めます。計画通りに進まなくても、それは弘法大師様が「今日はここまでにしておきなさい」と示してくださったお導きだと考え、勇気を持って計画を変更し、早めに宿に入りましょう。

- 体調不良の軽視:少しの頭痛や倦怠感でも、それは熱中症や脱水症状の初期サインかもしれません。特に夏場は、こまめな水分・塩分補給が不可欠と言われています。「これくらい大丈夫」という過信が、取り返しのつかない事態を招きます。体調に異変を感じたら、無理せずその日の巡礼を中断し、休息を最優先してください。

- 装備の軽視(特に雨具と靴):「天気予報が晴れだから雨具は不要」「近くだからサンダルで」といった油断は禁物です。山の天気は急変しやすく、整備されていない道も多く存在します。適切な装備は、あなた自身を守るための最後の砦です。

巡礼者としての品位を保つためのマナー

お遍路文化は、地元の方々の理解と協力によって支えられています。巡礼者は「お客様」ではなく、修行をさせていただいている身であることを忘れてはなりません。

お接待への正しい心構え

道中、地元の方々からお茶やお菓子などをいただく「お接待」という素晴らしい文化があります。これは、巡礼者(お大師様)をもてなすことで功徳を積む、という信仰心から来るご厚意です。これを受ける際は、当たり前と思わず、必ず感謝の気持ちを伝え、自分の名刺代わりである「納札」をお渡しするのが礼儀です。ご厚意を無にしないためにも、謙虚な姿勢を忘れないでください。

また、ゴミのポイ捨て、私有地への無断立ち入り、大声での会話といった基本的なマナー違反は言うまでもありません。近年では、SNSに札所や他の巡礼者の写真を無断でアップロードする行為も問題視されています。撮影の際は、周囲への配慮を怠らないようにしましょう。これらのルールを守り、全ての人が気持ちよく巡礼できる環境を保つことも、大切な修行の一つなのです。

お遍路の逆打ちと呪いの関係を正しく理解

- お遍路の逆打ちに呪いや罰が当たるという話は科学的根拠のない迷信

- 呪いの噂は主に1999年公開のホラー映画『死国』の影響で広まった

- 逆打ちは禁止されておらず、四国八十八ヶ所霊場会も認めている巡礼方法

- 逆打ちの起源は弘法大師に謝罪したいと願った衛門三郎の伝説に由来する

- 本来は深い懺悔や強い願いを持つ人が行う精神性の高い行為とされている

- うるう年の逆打ちは弘法大師に会えるなどの特別なご利益があると言われる

- 呪いよりも道に迷いやすい、運転が難しいなどの現実的な危険性に注意すべき

- お遍路の道標や案内は順打ちを基準に設置されているため情報が少ない

- 車で巡る際は狭い山道での対向車とのすれ違いに最大限の注意が必要

- 初心者は気候が穏やかな春や秋に巡礼を始めるのがおすすめである

- 巡礼の順番は88番札所の大窪寺から始まり1番札所の霊山寺で終わる

- お参りの作法は順打ちと基本的に同じで、心を込めて行うことが大切

- 金剛杖や白衣などの基本装備を整え、動きやすい服装と履き慣れた靴で臨む

- 安全のため、無理な計画を立てず、日没後の行動は絶対に避けるべきである

- 逆打ちへの正しい知識を身につけ、不安なく意義深い巡礼にすることが重要