お遍路で車は危険?安全対策と難所ルートを徹底解説

車でお遍路を計画しているものの、危険な道が多いと聞いて不安を感じていませんか。「お遍路は車でもできますか?」という疑問はもちろんのこと、特に最難関コースといわれる札所周辺の運転に不安を抱く方も多いでしょう。確かに、一部の札所への道は運転に注意が必要ですが、事前に情報を集め、しっかりと対策をすれば、安全に巡拝することは十分に可能です。

この記事では、車遍路で危険とされる具体的な場所やその理由から、安全に巡るためのモデルコースの考え方、必要な日数、そして万が一の備えまで、お遍路の地図を広げる前に知っておきたい情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、漠然とした不安が解消され、安心して巡礼の旅の準備を進められるはずです。

- 車遍路で危険とされる具体的な場所とその理由

- 安全に運転するための必須の準備と対策

- 運転が困難な難所を回避するルート選定のコツ

- 車種選びから万が一の備えまで網羅した情報

お遍路で車が危険と言われる5つの理由

- いわゆる「遍路ころがし」と呼ばれる難所

- 対向車との離合が困難な狭隘路

- 札所周辺の駐車スペース問題

- 季節や天候による路面状況の変化

- 歩き遍路との予期せぬ接触リスク

いわゆる「遍路ころがし」と呼ばれる難所

車遍路の計画段階で多くの方が不安に感じるのが、「遍路ころがし」と称される険しい山道の存在ではないでしょうか。この言葉は、もともと歩き遍路があまりの厳しさに転げ落ちそうになる、あるいは持っていた杖を転がしてしまうほど険しい道、という意味で使われてきました。そして、その険しさは自動車が通行する現代においても、ドライバーにとって大きな試練となる区間として存在し続けています。

これらの難所の多くは、地形的に急峻な山岳地帯に位置する札所への参拝路です。具体的には、「道幅が乗用車1台分しかない」「ガードレールが設置されていない断崖路」「つづら折りの急カーブと急勾配が延々と続く」といった特徴が挙げられます。ただ道が険しいだけでなく、精神的なプレッシャーも非常に大きいのが遍路ころがしの特徴と言えるでしょう。特に運転に不慣れな方や、大きな車で挑む場合は、想像以上の困難に直面する可能性があります。

特に運転注意が必要な「遍路ころがし」の代表例

四国には複数の難所がありますが、特に以下の札所へ向かう道は、車遍路における最難関コースとして広く知られています。挑戦する前には、必ずルート情報や天候を十分に確認してください。

- 12番 焼山寺(しょうさんじ):「一に焼山、二にお鶴」と並び称される、最も有名な難所の一つ。国道から逸れてから札所までの道が非常に長く、狭く、険しいことで知られます。離合困難な区間が連続し、脱輪のリスクも高いルートです。

- 20番 鶴林寺(かくりんじ)・21番 太龍寺(たいりゅうじ):この二つの札所は近くにあり、共に険しい山道を通ります。特に鶴林寺への道は勾配がきつく、太龍寺はロープウェイの利用が推奨されるほどです。

- 60番 横峰寺(よこみねじ):西日本最高峰である石鎚山の山中に位置し、標高約750mまで車で登ります。かつては有料の私道で、道幅も狭く離合が困難でしたが、近年道路が一部改修され以前よりは走りやすくなったとの情報もあります。それでもなお、屈指の難所であることに変わりはありません。

- 66番 雲辺寺(うんぺんじ):四国八十八箇所の中で最も標高が高い約910mに位置する札所です。徳島県側からのルートは特に道が狭く、冬季には四国の札所の中でも最も早く積雪・凍結する場所として知られています。

これらの札所を目指すにあたっては、「自分の運転技術を客観的に判断すること」が何よりも重要です。少しでも不安を感じる場合は、後述する迂回路や代替交通手段の利用をためらわないでください。安全を確保してこその巡礼であることを心に留めておきましょう。

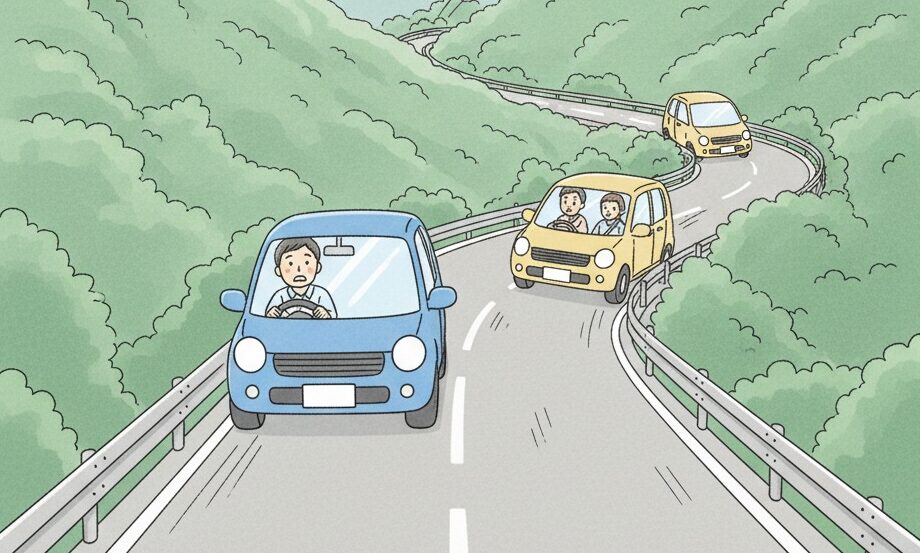

対向車との離合が困難な狭隘路

「遍路ころがし」と呼ばれる特定の札所以外にも、四国遍路のルートにはドライバーを悩ませる狭隘路(きょうあいろ)が至る所に存在します。狭隘路とは、文字通り道幅が狭く、自動車が安全にすれ違う(離合する)ことが困難な道路のことです。特に山間部や古い集落を抜ける道では、車一台がようやく通れるほどの幅しかない区間も珍しくありません。

このような道で対向車と遭遇した場合、どちらかの車が待避所(たいひじょ)と呼ばれる少し道幅が広くなった場所までバックで戻る必要があります。見通しの悪いブラインドカーブの先で対向車が現れたり、後続車がいる状況でバックを強いられたりするなど、運転には冷静な判断力と相応の技術が求められます。特にバック運転に苦手意識がある方にとっては、大きなストレスとなるでしょう。

知っておきたい「離合」の基本マナー

法律で厳密に定められているわけではありませんが、狭い道でのすれ違いには、ドライバー間で共有されている暗黙のルールやマナーが存在します。

- 登り優先の原則:坂道では、一般的に登りの車両が優先されます。これは、下りの車両の方が後退しやすく、登りの車両は一度停止すると再発進が難しい場合があるためです。

- 待避所が近い方が譲る:自分の側に待避所があれば、そこに入って対向車を先に通すのがマナーです。

- 崖側より山側の車両が譲る:万が一の脱輪リスクを避けるため、安全な山側の車両が動くのが一般的です。

ただし、これらはあくまで基本です。最も大切なのは、状況に応じてお互いに譲り合う「思いやりの心」です。アイコンタクトや会釈、ハザードランプの点灯などでコミュニケーションを取り、安全な離合を心がけましょう。

こうした狭隘路でのリスクを少しでも減らすためには、軽自動車や5ナンバーサイズのコンパクトカーなど、できるだけ車幅の狭い車を選ぶことが非常に有効な対策となります。車両が小さいだけで、運転の難易度と心理的負担は劇的に軽減されます。もしレンタカーを利用する予定なら、迷わずコンパクトな車種を選択することをおすすめします。

札所周辺の駐車スペース問題

険しい道を乗り越え、ようやく目的の札所に到着したとしても、安心はできません。次に待ち受けているのが、「駐車スペースの問題」です。歴史ある寺院の多くは、自動車の普及を想定していない時代に建立されているため、十分な駐車スペースが確保されていないケースが少なくありません。

この問題は、大きく3つの側面に分けられます。

- 絶対的な収容台数の不足:山間部の札所などでは、物理的に駐車場を拡張するスペースがなく、数台から十数台程度しか停められない場所もあります。

- 駐車場までのアクセス難:駐車場自体はあっても、そこに至る道が非常に狭かったり、急坂だったりすることがあります。また、境内からかなり離れた場所に駐車場が設けられていることも珍しくありません。

- 繁忙期の深刻な混雑:ゴールデンウィークやお盆、気候の良い春・秋の週末などは、多くの参拝者が車で訪れるため、駐車場待ちの長い列が発生します。やっとの思いで札所にたどり着いても、駐車できずに周辺をさまようことになりかねません。

駐車場探しに手間取ると、せっかく立てた巡拝スケジュールが大幅に狂ってしまいます。その結果、「次の札所に急がなければ」という焦りが生まれ、それが危険な運転につながるという悪循環に陥る可能性も否定できません。特に四国遍路 階段の多い寺として知られる札所では、駐車場から本堂までさらに体力を消耗することも考慮しておく必要があります。

違法駐車は絶対に避けるべき

駐車場が満車だからといって、札所周辺の道路に安易に路上駐車することは絶対にやめましょう。地域住民の生活道路を塞いで迷惑をかけるだけでなく、緊急車両の通行を妨げるなど、重大な事態を引き起こす可能性があります。マナー違反は、神聖な巡礼の旅にふさわしくない行為です。

こうした事態を避けるためにも、事前の情報収集が極めて重要になります。各札所の公式サイト、お遍路関連の情報サイト、あるいはGoogleマップの口コミなどを活用し、「駐車場の有無」「おおよその収容台数」「料金(有料か無料か)」「境内からの距離」といった情報を、あらかじめリストアップしておくことを強く推奨します。情報があるだけで、当日の行動に大きな余裕が生まれるはずです。

季節や天候による路面状況の変化

安全なドライブに天候の確認が欠かせないのは言うまでもありませんが、四国遍路、特に山間部を走る際には、平地での運転とは比較にならないほど季節や天候の影響を大きく受けます。年間を通じて、ドライバーは様々な自然の脅威に備える必要があります。

冬季(12月~3月頃)のリスク

冬の車遍路で最大の敵となるのが「積雪」と「路面凍結」です。「温暖な四国で雪?」と意外に思われるかもしれませんが、66番雲辺寺(標高約910m)や60番横峰寺(標高約750m)といった標高の高い札所周辺では、12月から3月にかけて頻繁に積雪が観測されます。特に危険なのが、日中に溶けた雪が夜間の冷え込みで凍結する「ブラックアイスバーン」です。これはアスファルトが濡れているようにしか見えず、非常に滑りやすいため、重大事故の原因となります。

この時期に山間部の札所を目指すのであれば、スタッドレスタイヤの装着は最低限の義務であり、急勾配に備えてタイヤチェーンも必ず携行すべきです。ノーマルタイヤでの走行は、自分だけでなく他者を巻き込む事故を引き起こしかねない、極めて危険な行為です。

梅雨・台風シーズン(6月~10月頃)のリスク

この時期は、集中豪雨や台風による影響を最大限に警戒しなければなりません。強い雨は視界を著しく悪化させるだけでなく、「ハイドロプレーニング現象」(タイヤと路面の間に水膜ができ、ブレーキやハンドルが効かなくなる現象)を引き起こす可能性があります。さらに深刻なのが、「土砂崩れ」や「落石」です。山間部の道路は、大雨によって地盤が緩み、予告なく通行止めになったり、最悪の場合は走行中の車が巻き込まれたりする危険性があります。

リアルタイムの道路・気象情報を必ず確認

出発前や巡拝の途中には、必ず最新の情報を確認する習慣をつけましょう。テレビやラジオのニュースだけでなく、スマートフォンのアプリなどを活用して、ピンポイントで情報を得ることが重要です。特に、気象庁が発表する各種警報・注意報や、各県の土木事務所などが提供する道路規制情報は、命を守るための重要な情報源となります。

(参照:気象庁公式サイト)

悪天候が予想される場合は、決して無理をせず、山間部の札所への参拝を翌日に延期したり、ルートを変更したりする柔軟な判断が求められます。安全を犠牲にしてまでスケジュール通りに進めることは、巡礼の本来の目的からも外れてしまうでしょう。

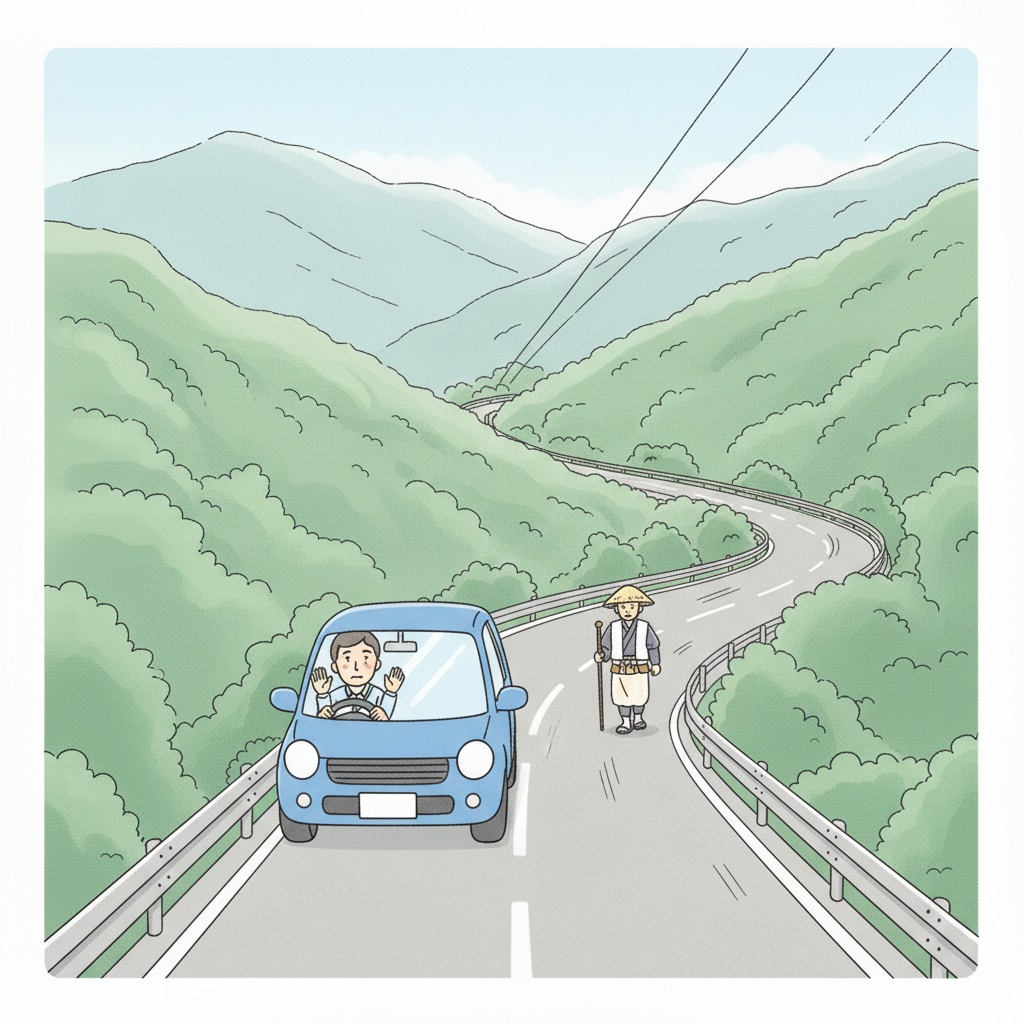

歩き遍路との予期せぬ接触リスク

車遍路のドライバーが常に意識しなければならないのが、同じ道を共有する「歩き遍路」の存在です。四国八十八箇所を結ぶ道は、自動車のためだけに作られたものではありません。その多くは、古くから人々が生活のために使い、そして弘法大師の足跡を辿るお遍路さんが歩いてきた歴史ある「へんろ道」なのです。

特に、集落の中を抜ける生活道路や、車一台がやっと通れるような山道では、車道と歩道の区別がない場所がほとんどです。ドライバーからは見通しの悪いカーブの先や、トンネルの出口などで、予期せず歩き遍路の方と遭遇する場面が少なくありません。巡礼に深く心を寄せ、一心に歩いているお遍路さんは、必ずしも車の接近にすぐ気づくとは限りません。また、長旅の疲労から注意力が散漫になっている可能性も考えられます。

万が一、接触事故を起こしてしまえば、歩行者であるお遍路さんが重大な怪我を負うことは避けられません。それは、取り返しのつかない事態であると同時に、神聖な巡礼の旅を台無しにしてしまう悲劇です。ドライバーは、「この先、必ず歩行者がいるかもしれない」という予測と警戒の意識を、運転中は常に持ち続ける必要があります。

多様な巡礼者への配慮を

近年では、歩きや車だけでなく、オートバイや自転車で巡る「バイク遍路」「自転車遍路」の方も増えています。特に自転車は、下り坂ではかなりのスピードが出ることがあります。車とは異なる動きをすることを念頭に置き、十分な車間距離をとって追い越すなどの配慮が求められます。

歩き遍路の方の横を通過する際は、必ず速度を十分に落とし、静かに通り過ぎるのが鉄則です。泥や水をはねてしまわないように気を配るのも大切なマナー。すれ違う際に軽く会釈を交わすなど、同じ道を旅する仲間としての敬意と連帯感を持つことが、お互いの安全を守り、より豊かな巡礼の体験につながっていくはずです。

お遍路の車で危険を回避する具体的な安全対策

- 事前にルート情報を地図で確認する

- 巡礼に適した運転しやすい車種の選択

- 難所を避ける迂回路や代替交通手段

- 知っておくべき運転の心構えとマナー

- 万が一のトラブルに備えるべきこと

事前にルート情報を地図で確認する

安全な車遍路の成否は、出発前の情報収集と計画にかかっていると言っても過言ではありません。現代ではカーナビゲーションシステムが普及し、目的地を入力すれば自動でルートを案内してくれますが、お遍路においてはカーナビの情報を鵜呑みにするのは非常に危険です。なぜなら、カーナビは多くの場合「最短距離」を優先してルートを探索するため、地元の人も避けるような離合困難な狭隘路へ平気で誘導してしまうことがあるからです。

そこで重要になるのが、複数の情報源を組み合わせた「ルートのクロスチェック」です。まず、最も手軽で強力なツールがGoogleマップです。特に「ストリートビュー」機能を使えば、実際にその道を走行しているかのような視点で、道幅、路面状況、ガードレールの有無、待避所の位置などを事前に詳細に確認できます。難所とされる札所へのルートは、このストリートビューで「バーチャル下見」をしておくだけで、当日の心の準備が全く違ってきます。また、「航空写真」モードに切り替えれば、周辺の地形や道路の全体像を俯瞰的に把握することも可能です。

効果的なルート確認の手順

- 全体像の把握:まずはお遍路専用の地図やガイドブックで、札所間の標準的なルートを確認します。

- デジタルの活用:Googleマップで具体的なルートを検索し、特に山間部や細い道に入っていく箇所を重点的にチェックします。

- バーチャル下見:不安な区間は、ストリートビューで徹底的にシミュレーションします。対向車が来た場合どこで待避するか、といった具体的な場面を想定してみましょう。

- リアルタイム情報の確認:出発直前や巡拝中には、各県の道路情報サイトやJARTIC(日本道路交通情報センター)のウェブサイトで、通行止めや災害情報を必ず確認します。

紙の地図やガイドブックも依然として重要な情報源です。これらには、デジタルマップには載っていないような「この先の道、狭し」「この駐車場は有料」といった、経験者ならではの細かな注記が記載されていることが多く、非常に役立ちます。カーナビ、スマートフォンアプリ、そして紙媒体の情報を組み合わせ、自分だけの最適な「安全ルートマップ」を作成するくらいの意気込みで準備に臨むことが、危険を回避するための最善策となるのです。

巡礼に適した運転しやすい車種の選択

お遍路で遭遇する様々な困難を乗り越える上で、「どのような車を選ぶか」は極めて重要な戦略的要素となります。快適性や積載能力も大切ですが、四国遍路においては、何よりも「運転のしやすさ」、特に「車両サイズ」を最優先に考えるべきです。結論から言えば、狭隘路での離合や、スペースの限られた駐車場での取り回しを考慮すると、軽自動車、または全長が短く車幅の狭いコンパクトカー(いわゆる5ナンバーサイズ)が圧倒的に有利です。

車両の取り回しやすさを示す客観的な指標に「最小回転半径」があります。これは、ハンドルを最大限に切った状態で旋回したときに、最も外側のタイヤが描く円の半径を示す数値です。この数値が小さいほど小回りが利き、狭い場所での方向転換やUターンが容易になります。

| 車種クラス | 代表的な車種 | 最小回転半径(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 軽自動車 | スズキ アルト, ダイハツ ミライース | 4.2m ~ 4.6m | 最も小回りが利き、狭路での運転が非常に楽。燃費も良い。 |

| コンパクトカー | トヨタ ヤリス, ホンダ フィット | 4.8m ~ 5.2m | 軽自動車に次いで取り回しが良い。走行性能と居住性のバランスに優れる。 |

| ミドルサイズセダン/SUV | トヨタ プリウス, カローラクロス | 5.2m ~ 5.5m | 快適性は高いが、狭路では気を使う場面が増える。 |

| 大型ミニバン/SUV | トヨタ アルファード, ランドクルーザー | 5.6m ~ 5.9m | 遍路ころがし等の難所ルートには不向き。通行が困難または不可能な道が多い。 |

表からもわかるように、軽自動車やコンパクトカーは大型車に比べて1メートル以上も最小回転半径が小さく、この差が山道でのすれ違いや駐車場での切り返しにおいて絶大なアドバンテージとなります。レンタカーを手配する場合、少し料金が高くなっても、より新しい年式のコンパクトカーを指定するなど、安全装備やカーナビの性能にもこだわると良いでしょう。もし、車中泊を計画しているのであれば、シートがフルフラットになるコンパクトなステーションワゴンやトールワゴンタイプの軽自動車などが有力な選択肢となります。長距離運転の快適性と、遍路道での運転しやすさを両立できる、最適な一台を見つけることが、安全で快適な巡礼の第一歩です。

難所を避ける迂回路や代替交通手段

車遍路を計画する上で、最も大切な心構えの一つが「すべての札所に車で直接乗り付ける必要はない」という柔軟な思考を持つことです。特に「遍路ころがし」と呼ばれる最難関コースについては、ご自身の運転技術やその日の体調、天候などを冷静に判断し、少しでも不安があれば無理に車で突っ込むべきではありません。安全を最優先し、賢く代替手段を活用することこそ、巡礼を無事に満願成就させるための最良の策と言えます。

幸いなことに、特に有名な難所とされる札所には、車以外のアクセス手段が用意されている場合があります。これらを積極的に利用しない手はありません。

代替交通手段の具体的な活用例

- ロープウェイの利用:

21番札所の太龍寺や、66番札所の雲辺寺へは、麓から雄大な景色を楽しめるロープウェイが運行しています。山道の険しい運転から解放されるだけでなく、空中からの絶景という付加価値も得られます。駐車場の心配もなく、時間的にも体力的にも大きなメリットがあります。

- シャトルバスやタクシーの利用:

60番札所の横峰寺へは、麓の駐車場(平野駐車場)から有料の林道を通る専用のマイクロバスが運行されています(冬季運休あり)。また、他の難所においても、最寄りの駅や麓の町からタクシーを利用する方法があります。料金はかかりますが、プロのドライバーに任せる安心感は絶大です。複数人で利用すれば、一人当たりの負担を軽減することもできます。

- パークアンドライドの実践:

これは、札所から少し離れた安全で広い場所に車を停め(パーク)、そこから公共交通機関や徒歩で札所に向かう(ライド)という方法です。例えば、札所の数キロ手前の広い駐車場や道の駅などに車を置き、そこから路線バスを利用したり、最後の区間だけ歩き遍路を体験したりするのも素晴らしい思い出になるでしょう。「車遍路は邪道だ」などと考える必要は全くありません。自分のスタイルで安全に巡ることこそが、現代における賢いお遍路の形です。

「タクシー遍路」という選択肢

運転に全く自信がない、あるいは高齢のご家族と一緒の旅などの場合には、「貸切タクシー遍路」を検討するのも一つの有効な手段です。費用はかかりますが、地元を熟知したベテランドライバーが、安全なルートを選んで全ての札所を案内してくれます。納経の作法などを教えてくれるドライバーも多く、運転の心配から完全に解放され、お参りに集中できるという大きなメリットがあります。

巡礼の目的は、スタンプラリーのように全ての札所を車で制覇することではありません。弘法大師の足跡を辿り、心静かに自分と向き合う時間を大切にすることです。そのためには、運転のストレスや危険を可能な限り排除し、心に余裕を持てるプランを立てることが何よりも重要なのです。

知っておくべき運転の心構えとマナー

ここまで技術的な安全対策について解説してきましたが、それらを実行するドライバー自身の「心構え」が伴っていなければ、その効果は半減してしまいます。安全な車遍路を完遂するためには、技術や知識以上に、精神的な余裕と他者を思いやるマナーが不可欠です。

第一に、「時間、心、体調」の3つの余裕を常に持つことを心がけてください。「○日間で結願する」といった厳格なスケジュールは、時に「急がなければ」という焦りを生み、危険な運転を誘発します。お遍路はタイムレースではありません。天候が悪ければ一日停滞する、体調が優れなければ無理せず休む、といった柔軟な計画変更を許容するスケジュールを組みましょう。特に、一日に巡る札所の数を欲張りすぎないことが肝心です。移動時間に加え、各札所でのお参りや納経の時間を考慮すると、一日に巡れるのは多くても5〜7ヶ所程度が目安となるでしょう。

第二に、「お互い様」と「譲り合い」の精神です。狭い道で対向車と鉢合わせになったとき、イライラするのではなく、「お疲れ様です」という気持ちで道を譲る。後方から速い車が来たときには、安全な場所で先に行かせる。こうした小さな思いやりが、お互いの安全と気持ちの良い旅につながります。また、見通しの悪いカーブなどでは、対向車に自車の存在を知らせるために警笛(クラクション)を短く鳴らすことも、山道における重要な安全マナーの一つです。

地域社会への配慮を忘れない

私たちが通る「へんろ道」は、観光道路であると同時に、地元の方々が毎日使う「生活道路」でもあります。以下の点を常に心に留め、感謝の気持ちを持って運転しましょう。

- 農作業車を優先する:特に田植えや稲刈りのシーズンには、軽トラックやトラクターがゆっくりと走行しています。決して煽ったりせず、安全な場所で追い越しましょう。

- 早朝・深夜の騒音に注意:札所近くの静かな集落を通過する際は、エンジン音やドアの開閉音に最大限の配慮が必要です。

- 地元のお店を利用する:ガソリンスタンドや商店、飲食店などを積極的に利用することも、お世話になる地域社会へのささやかな恩返しになります。

お遍路は、単なる寺院巡りではなく、四国という土地の自然や文化、そして人々の温かさに触れる旅でもあります。ドライバーとしての責任とマナーを守り、周囲への感謝と思いやりの気持ちを持ってハンドルを握ることが、最高の巡礼体験へとつながっていくはずです。

万が一のトラブルに備えるべきこと

どれほど入念に準備をし、細心の注意を払って運転していても、予期せぬトラブルが発生する可能性をゼロにすることはできません。車の故障、タイヤのパンク、軽微な接触、あるいは道に迷って立ち往生してしまうなど、様々な事態が想定されます。そうした「万が一」の際にパニックに陥らず、冷静に対処できるかどうかは、事前の備えにかかっています。

まず、最も基本的な備えは、ロードサービスの連絡先をすぐに取り出せるようにしておくことです。JAF(日本自動車連盟)に加入している方はもちろん、最近では多くの自動車保険に無料のロードサービスが付帯しています。自分の保険の内容を事前に確認し、連絡先の電話番号をスマートフォンに登録しておくとともに、保険証券のコピーなどを車検証入れにまとめておきましょう。山間部では携帯電話の電波が届かないことも想定されるため、連絡先をメモした紙も用意しておくと万全です。

| 項目 | JAF | 自動車保険付帯ロードサービス |

|---|---|---|

| 対象 | 「人」にかかる (会員であればどの車でもOK) | 「車」にかかる (契約車両のみ対象) |

| 特徴 | サービス範囲が広い(パンク修理等も無料範囲が多い)。訓練された専任スタッフが対応。 | 保険の契約内容によりサービス範囲や無料/有料の区分が異なる。提携業者が対応。 |

| 費用 | 年会費が必要 | 多くは保険料に含まれる |

上記のように、JAFと保険付帯サービスにはそれぞれ特徴があります。両方に加入しておけば、より幅広いトラブルに対応できるため安心感が高まります。

車に常備しておきたいアイテム

物理的な備えも非常に重要です。特に、単独での巡礼や山間部を長時間走行する可能性がある場合は、以下のアイテムを車に積んでおくことを強く推奨します。

- モバイルバッテリー:スマートフォンの電池切れは、情報収集や緊急連絡の手段を失うことを意味します。大容量のものを準備しましょう。

- オフライン地図アプリ:電波の届かない場所でも現在地を確認できるよう、事前に地図データをダウンロードしておけるアプリ(Googleマップなど)を活用しましょう。

- 飲み水と非常食:通行止めなどで予期せず長時間車内に留まる事態に備え、最低でも1日分の飲料と、カロリーメイトや羊羹といった手軽に栄養補給できる食料を。

- 懐中電灯(ヘッドライト):夜間のトラブルや、車の点検時に両手が使えるヘッドライトが便利です。

- (冬季)防寒具、毛布、携帯トイレ、スコップ:積雪によるスタック(立ち往生)は命に関わります。万全の備えで臨みましょう。

これらの備えは、「使わなければラッキー」というお守りのようなものです。備えがあるという事実そのものが、運転中の精神的な余裕を生み出し、結果的に安全運転につながるという側面も忘れてはなりません。

準備次第で「お遍路の車は危険」を克服

この記事では、車でお遍路を巡る際の危険性とその対策について解説しました。最後に、安全な車遍路を実現するための要点をまとめます。

- 車遍路の危険性は主に狭い山道や駐車スペースの不足にあります

- 遍路ころがしと呼ばれる難所は事前に情報を集めて対策を講じましょう

- 対向車とすれ違えない狭隘路では譲り合いの精神が最も重要です

- 札所によっては駐車場が狭く繁忙期は特に注意が必要となります

- 冬の積雪や凍結、梅雨時期の土砂災害など季節特有のリスクがあります

- 車道と重なるへんろ道では歩き遍路との接触事故に気をつけましょう

- Googleマップのストリートビューで事前に道の状態を確認すると安心です

- お遍路を巡る車は小回りの利く軽自動車やコンパクトカーが最適です

- 運転が困難な場所ではロープウェイなどの代替交通手段を使いましょう

- 無理のない巡拝日数を設定し時間と心に余裕を持つことが大切です

- 自分の運転技術を過信せず危険を感じたら引き返す勇気も必要です

- JAFへの加入や自動車保険のロードサービスを確認しておきましょう

- 電波が届かない場所に備えオフライン地図やモバイルバッテリーを準備

- 正しい情報と万全の準備をすれば車遍路の危険性は大幅に減らせます

- 安全を最優先することが心穏やかな巡礼につながることを忘れないでください