空海の言葉に癒やされる旅|お遍路で感じる名言と心の持ち方

四国の柔らかな潮風を肌に感じながら、心静かに筆を執っています。幸せのかたちの運営者です。

日々の生活に追われていると、ふと「このままでいいのだろうか」と立ち止まりたくなる瞬間はありませんか。誰かに相談したいけれど、うまく言葉にできない。そんなモヤモヤとした気持ちを抱えているとき、ふと思い出すのが空海の言葉です。1200年という遥か長い時を超えて、現代を生きる私たちの心に深く染み渡る言葉の数々。それはまるで、ひび割れた乾いた大地に降る慈雨のように、疲れた心を優しく潤してくれるような気がします。

四国八十八ヶ所霊場を巡るお遍路に興味がある方も、まだ旅に出る予定はないけれど人生のヒントを探している方も、空海が残したメッセージに触れることで、心の曇りが晴れていくような感覚を味わえるかもしれません。ここでは、私が大切にしている空海の言葉と、それが教えてくれる心のあり方について、少し時間をかけてゆっくりと綴っていきます。

- 空海の言葉が持つ深い癒やしの力と現代に通じる意味がわかる

- 仕事や人間関係の悩みに寄り添う具体的な名言と対処法を知れる

- お遍路の旅がより味わい深くなる空海の思想に触れられる

- 自分らしく生きるための心の持ち方のヒントが得られる

なぜ今、空海の言葉が心に響くのか

時代は移ろい、スマートフォンやAIが普及し、私たちは膨大な情報に囲まれて暮らすようになりました。しかし、人間が抱える根源的な悩みや不安、たとえば「自分は何のために生きているのか」という問いや、将来への漠然とした恐れ、複雑な人間関係の軋轢などは、平安の昔からそれほど変わっていないのかもしれません。むしろ、正解のない時代だからこそ、シンプルで力強い真理を求めているようにも感じます。

弘法大師空海の言葉が、今なお多くの人々の心を捉えて離さないのは、彼が人間の弱さを決して否定せず、あるがままを受け入れる海のような大きな器を持っていたからではないでしょうか。ここでは、空海の教えの核心と、現代の私たちに寄り添う言葉について、その背景も含めて見ていきましょう。

空海が伝えたかった教えとは

空海の思想を丁寧に紐解くと、そこには力強い人間肯定のメッセージが流れています。当時の仏教界では、欲望や煩悩を「克服すべきもの」、あるいは「捨て去るべき汚れたもの」として捉える考え方が主流でした。しかし、空海が開いた真言密教はそれとは一線を画し、全く新しい視点を提示したと言われています。

欲望もエネルギーに変える革命的な思想

空海は、欲望や感情を無理に消し去る必要はないと説きました。たとえば「成功したい」「誰かに認められたい」という欲求も、否定するのではなく、そのエネルギーを正しい方向へ向けることで、悟りへの原動力になると考えたのです。怒りや悲しみ、そして尽きることのない欲求さえも、自分を高め、より良い世界を作るためのエンジンになり得る。この考え方は、自己否定に陥りやすい現代人にとって、一つの救いとなるのではないでしょうか。

この身このままで仏になる「即身成仏」

彼が説いた最も重要な教えの一つに即身成仏があります。これは、この肉体を持ったまま悟りを開くことができるという、真言密教の中心的な考え方です。つまり、私たちは遠い未来に生まれ変わってから仏になるのではなく、誰しもがそのままで尊い存在であり、内側に輝く宝石のような仏性(ぶっしょう)を持っているということです。

自分に自信が持てなかったり、他人と比較して落ち込んだりしてしまうとき、空海の教えは、あなたはあなたのままで素晴らしいということを思い出させてくれるかもしれません。無理に自分を変えようとしたり、感情を押し殺したりする必要はありません。泥の中から美しい蓮の花が咲くように、自分の弱さや悩みを認めつつ、本来持っている輝きに気づくこと。それが、空海が私たちに伝えたかったメッセージなのではないかと私は感じています。

即身成仏とは、心だけでなく、この肉体を持ったまま悟りを開くことができるという考え方です。今の自分の存在を丸ごと肯定する、究極のポジティブシンキングとも言えるでしょう。

まず知りたい空海の言葉5選

数多くの著作や書簡の中から、初めて空海の言葉に触れる方にも親しみやすく、かつ心に深く残りやすいものを5つ選びました。どれも短いフレーズですが、人生の真理を突いた深い響きを持っており、ふとした瞬間に口ずさみたくなるものばかりです。それぞれの言葉が持つ背景や、現代的な解釈を加えてご紹介します。

1. 虚空尽き、衆生尽き、涅槃尽きなば、我が願いも尽きん

「宇宙が尽き、生きとし生けるものが尽き、悟りの世界さえもなくなるまで、人々を救いたいという私の願いは終わることがない」という意味です。高野山の奥之院で今も瞑想を続けているとされる空海の、慈悲の深さと覚悟を象徴する言葉です。(『遍照発揮性霊集』願文)

自分のためだけに頑張ることに疲れてしまったとき、誰かのために尽くしたいと願うとき、この言葉に触れると、不思議と力が湧いてくることがあります。スケールの大きな愛に触れることで、自分の悩みが少し小さく感じられるかもしれません。

2. 身は花とともに落つれども、心は香とともに飛ぶ

「肉体は花のように散ってしまっても、その魂や生前の行いは香りのように残り、時を超えて伝わっていく」という、非常に美しい詩的な表現です。空海が知人の死を悼んで書いた文章の一節と言われています。(『性霊集』)

大切な人を亡くした悲しみの中にいるとき、この言葉は大きな慰めとなります。故人との絆が決して消えていないこと、そして彼らの残した「香り」すなわち想いや教えが、自分の中で生き続けていることを教えてくれます。死は永遠の別れではなく、形を変えた繋がりなのだと気づかせてくれる言葉です。

3. 心暗きときは、すなわち遇うところことごとく禍なり

「心が暗く沈んでいるときは、出会うものすべてが災いのように見えてしまう」という心理を鋭く突いた言葉です。誰かに言われた何気ない一言が悪口に聞こえたり、信号が赤になるだけで運が悪いと感じたりすることはないでしょうか。(『性霊集』招提寺噠嚫文)

嫌なことが続くと感じるとき、実は世界が変わったのではなく、自分の心のフィルターが曇っているだけかもしれません。この言葉は、自分を客観視するための鏡のような役割を果たしてくれます。「あ、今自分は心が暗くなっているな」と気づくだけで、負の連鎖を止めるきっかけになるはずです。

4. 眼明らかなれば途に触れて皆宝なり

前述の言葉と対になるポジティブなメッセージです。「心の眼が曇りなく開いていれば、道端にあるものすべてが宝物のように輝いて見える」という意味です。(『性霊集』招提寺噠嚫文)

道端に咲く小さな花、コンビニ店員さんの何気ない優しさ、雲の隙間から差す朝の光。心が整っていれば、日常のあらゆるところに幸せの種が落ちていることに気づけます。何気ない日常の中に幸せを見つける達人になるためのヒントが、この言葉に詰まっています。

5. 同行二人

「お遍路の旅は一人ではない。いつも弘法大師空海がそばにいて、一緒に歩いてくださっている」という意味です。これはお遍路さんにとって最も大切な言葉であり、合言葉でもあります。

物理的な孤独を感じるときでも、精神的な繋がりを感じることで、人は強くなれるのだと教えてくれます。誰も見ていなくても、空海さんは見てくれている。そう信じることは、孤独な現代社会を生き抜く上で、見えないけれど確かな杖となってくれるでしょう。

一覧で見る空海の言葉とその意味

空海の残した言葉をさらに整理してみると、そこには単なる精神論だけでなく、現実社会を生き抜くための実践的な知恵が含まれていることがわかります。「性霊集」や「秘蔵宝鑰」といった著作には、現代のビジネスやリーダーシップ、人間関係にも通じる普遍的な真理が記されています。

| 言葉 | 意味と解釈 |

|---|---|

| 物の興廃は必ず人に由る | 物事が栄えるか廃れるかは、すべてそれに関わる人次第である。組織や社会において、システムや建物よりも、そこにいる「人」がいかに重要かを説いた言葉。ビジネスにおける人材育成の指針にもなります。(『綜芸種智院式并序』) |

| 夫れ仏法遥かにあらず | 真理や幸福は遠くにあるものではない。自分の心の中にこそあるのだ、という足元を見つめ直す教え。「青い鳥」を探して遠くへ行く必要はなく、今の場所で幸せを見つける大切さを教えてくれています。(『般若心経秘鍵』) |

| 重重帝網なるを即身と名づく | この世界は帝釈天の網のように、宝石がお互いを映し合いながら無限に繋がり合っている。私たちは孤立した存在ではなく、深い縁の中で互いに影響し合いながら生かされていることの表現。 |

これらの言葉からは、空海が決して山に籠るだけの世捨て人ではなく、現実の世界と真摯に向き合い、日本で初めての私立学校とされる「綜芸種智院」の設立や、満濃池の改修工事など、多くの社会的事業を成し遂げたリアリストでもあったことが伝わってきます。理想を語りながらも、地に足をつけて生きることの大切さを、自らの行動を通して教えてくれているようです。

弘法大師の言葉は心の支えに

誰にも言えない悩みを抱えているとき、弘法大師の言葉は、静かに隣に座って話を聞いてくれる親友のような温かさを持っています。時には厳しく背中を叩き、時には優しく涙を拭ってくれる、そんな多面的な魅力が彼の言葉にはあります。

失敗して落ち込んだときの心の持ち方

仕事で大きなミスをしたり、目標を達成できなかったりして自己嫌悪に陥ることは誰にでもあります。そんなとき、空海のエリートコースからのドロップアウト経験を思い出してください。彼は若き日に、約束された官僚への道を捨てて山林修行に入り、周囲からの批判に晒されました。また、命がけで渡った唐の国で、わずか2年で密教の奥義を授かり帰国しましたが、その後しばらくは不遇の時代を過ごしました。

天才と言われる空海でさえ、順風満帆ではありませんでした。失敗や回り道は終わりではなく、次の大きな飛躍への準備期間であり、通過点に過ぎないのだと思えるようになるかもしれません。

孤独を感じたときに温もりを

都会の雑踏の中で、ふと強烈な孤独感に襲われることがあります。SNSで繋がっているはずなのに、心は独りぼっち。そんなときは、「同行二人」の精神を思い出してみてはいかがでしょうか。目には見えなくても、大きな存在に見守られている。そう意識して深呼吸をするだけで、冷え切った心が少しずつ温まっていくのを感じられるはずです。

辛いときは、空海の言葉を心のお守りにしてみてください。言葉を唱えること(真言を唱えること)は、脳内の雑音が静まって心が今、ここに戻るように感じられる人もいるかもしれません。

現代語訳で知る空海の人生の言葉

漢文の響きも格調高く美しいですが、少し難解に感じることもあります。現代語訳を通してその意味を噛みしめると、より身近な「人生のアドバイス」としてスッと心に入ってきます。私なりに解釈し、日々の生活に取り入れやすい形にした空海からのメッセージをご紹介します。

ケース1:悩みすぎて動けないとき

迷いがあるから強くなれる。空海は、迷いや悩みさえも成長のための糧として肯定しました。悩んでもいい、それがあなたを深く豊かな人間にするのだから。そんな風に背中を押されている気がします。早く答えを出そうと焦るのではなく、今は深く根を張る時期なのだと捉え直してみてはいかがでしょうか。泥の中でもがく時間は、美しい花を咲かせるために必要な栄養を蓄えている時間なのかもしれません。

ケース2:人間関係に疲れたとき

環境が人をつくる。空海は『三教指帰』の中で、中国の故事である「麻中の蓬(まちゅうのよもぎ)」のたとえを引きながら、環境や付き合う人の重要性を説きました。まっすぐ伸びる麻の中に生えれば、曲がりやすい蓬もまっすぐに育つように、良い環境に身を置くことが人を育てると教えています。

もし今の人間関係で消耗しているなら、無理に合わせる必要はありません。少し距離を置いて、自分を大切にしてくれる環境や、心安らぐ言葉に触れる時間を意図的に増やしてみてはいかがでしょうか。良い縁を大切にし、良い言葉を自分にかけることで、人生は自然とより良い方向へと進んでいくはずです。

現代の言葉に置き換えてみると、1200年前の教えが、今の私たちの悩みに対する具体的な指針のように感じられます。ぜひ、あなたの心にフィットする言葉を見つけて、手帳の片隅に書き留めてみてください。

座右の銘にしたい空海の言葉

これから先の人生を歩む上で、指針となるような座右の銘を探しているなら、空海の言葉は素晴らしい候補になります。私が特に大切にし、日常生活で意識しているのは、先ほども挙げた心暗きときは、すなわち遇うところことごとく禍なりという一節です。

心をリセットするスイッチとして活用する

これは裏を返せば、心の持ちようひとつで、世界は美しい場所に変わるということでもあります。嫌なことがあって落ち込んだときも、この言葉を呪文のように唱えると、あ、今自分の心が曇っているだけかもしれないと、冷静に自分を見つめ直すことができます。

感情に流されそうになったとき、自分を客観的な視点に戻すためのスイッチとして、この言葉を活用するのがおすすめです。朝起きたときや、夜寝る前にこの言葉を思い出す習慣をつけるだけでも、日々の幸福度は変わってくるかもしれません。

お気に入りの言葉をスマートフォンの待ち受け画面に設定したり、デスクの目立たない場所にポストイットで貼ったりしておくと、ふとした瞬間に心をリセットする助けになります。

お遍路と空海の言葉の深いつながり

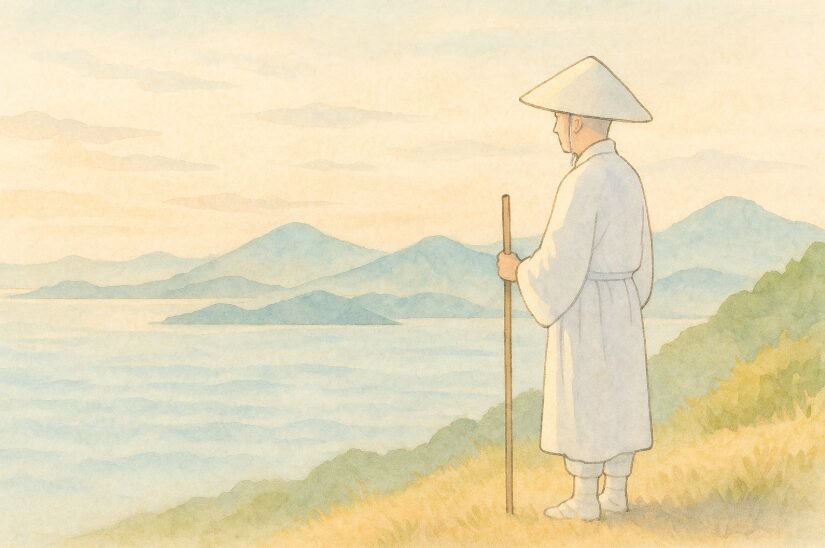

四国八十八ヶ所霊場を巡るお遍路は、ただお寺をスタンプラリーのように参拝するだけの旅ではありません。それは、空海の言葉を五感で感じ、自分自身と対話する旅でもあります。車で巡る場合も、歩いて巡る場合も、一歩一歩進む中で、言葉の意味が頭ではなく、身体全体に染み込んでいく瞬間があります。

お遍路でこそ触れたい言葉

お遍路の道中には、予期せぬ出来事がたくさん待っています。長い道のりに足が悲鳴を上げたり、急な雨に打たれて心が折れそうになったりすることもあるでしょう。また、見知らぬ地元の方からの温かい「お接待」に涙することもあります。そんな感情が大きく揺れ動く状態で触れる空海の言葉は、普段とは全く違う重みを持って響いてきます。

石碑や御影からのメッセージ

お寺の境内で目にする石碑や、納経所でいただく御影(おすがた)に記された言葉。それらが、まるで今の自分の状況を見透かしたかのように、的確な励ましとして迫ってくることがあります。今の私に必要な言葉に出会えたという感動は、お遍路ならではの醍醐味と言えるでしょう。

例えば、急な坂道を登りきった先にあるお寺で「修行の道は険しいが、頂上には絶景がある」といった趣旨の言葉に出会ったとき、今の苦労が報われたように感じることがあります。納経帳を見返したときに、その時々の情景とともに言葉が蘇ってくるのも、旅の素敵な思い出になります。

漢詩で味わう空海の名言

空海は、日本の三筆の一人と称される書の達人であり、同時に優れた詩人でもありました。彼が残した漢詩は、リズムや韻が美しく、声に出して読むとその響きの心地よさに癒やされます。意味がわからなくても、音の響きだけで心が整う感覚があります。

理屈を超えて感性で感じる

自然の風景や、修行の厳しさ、そして友への想いを詠んだ詩には、繊細な感性と深い精神性が宿っています。お寺の静寂の中で、あるいは宿坊での夜に、漢詩の持つ独特のリズムをただ感じてみてください。言葉の意味を頭で論理的に理解しようとするのではなく、音楽を聴くように言葉を浴びることで、ざわついた心が静まっていくのを実感できるはずです。風の音、鳥の声と重なる言葉の響きは、何よりの癒やしとなるでしょう。

漢詩の世界に触れることは、理屈を超えた感性で空海とつながる方法の一つです。難しいことは考えず、言葉の響きに身を委ねてみるのも、素敵な時間の過ごし方です。

原文で深く知る空海の名言

少し興味が湧いてきたら、原文に触れてみるのもおすすめです。「般若心経秘鍵」や「三教指帰」といった著作の原文は、確かに難解な漢文で書かれていますが、そこには翻訳では表現しきれない力強いエネルギーが満ちています。

文字そのものが持つ力「声字実相義」

空海は「声字実相義(しょうじじっそうぎ)」という教えの中で、言葉や文字そのものに宇宙の真理が宿ると説きました。漢字一つひとつに込められた意味や、空海が筆を走らせたときの熱量。そういったものを想像しながら原文を眺めると、また違った発見があります。

お遍路のガイドブックや、お寺で配られているパンフレットには、原文とその解説が載っているものも多いので、休憩の合間にパラパラと眺めてみるのも良いでしょう。わからなくても、なんとなくカッコいいな、力強い字だなと感じるだけで十分に入り口になります。その直感を大切にしてください。

本で学ぶ空海の言葉と教え

お遍路に出る前や、旅から戻った後に、本を通じて空海の言葉をじっくり学ぶのも良い経験になります。初心者の方には、難しい学術書や専門書よりも、写真が豊富なムック本や、現代語訳を中心に解説された書籍が入りやすいでしょう。

自分に合う一冊の選び方

特に、松長有慶さんやひろさちやさんといった、仏教の専門家でありながら一般向けに優しく語りかけるような著書はおすすめです。空海の思想を、日々の暮らしや仕事、人間関係にどう活かすかという視点で書かれているため、非常に実践的です。

本屋さんでパラパラとめくり、直感的に「読みやすい」「言葉が入ってくる」と感じた一冊を選んでみてください。その本をリュックに入れてお遍路に出かけ、宿で読み返す。本で読んだ言葉を胸に、また次のお寺へと向かう。そうすることで、旅の深みが一層増していきます。

「同行二人」という言葉の意味

最後にお伝えしたいのは、やはりこの言葉です。同行二人(どうぎょうににん)。お遍路さんが身につける菅笠や金剛杖、白衣には、多くの場面でこの言葉が記されています。

これは一般的に、一人で歩いていても、常に弘法大師空海がそばにいて、一緒に歩いてくださっているという意味で使われます。どんなに辛い道でも、決して一人ではないという安心感が、歩き続ける力を与えてくれます。しかし私は、この言葉にはもう一つの側面があるように感じています。

もう一人の自分との旅

それは、もう一人の自分と一緒に歩くということです。普段は見ないふりをしている、弱くて寂しがり屋な自分。社会的な役割や肩書きを脱ぎ捨てた、素の自分。そんな自分を置き去りにするのではなく、手を取り合って歩いていく。

空海という大きな存在に見守られながら、自分自身と対話し、許し、和解していく旅。それこそが、お遍路の本質なのかもしれません。「よく頑張ってきたね」と自分に声をかけながら歩く道のりは、人生の再出発の儀式とも言えるのではないでしょうか。

まとめ:空海の言葉と歩むお遍路

空海の言葉には、1200年の時を超えて、現代を生きる私たちの心を震わせる力があります。それは、彼が人間の弱さも醜さもすべて包み込み、それでもなお、その可能性を信じ続けたからこそでしょう。

心暗きときは、すなわち遇うところことごとく禍なり。もし今、あなたの心が晴れないとしても、どうか焦らないでください。空海の言葉をポケットに入れて、四国の地を、あるいはこれからの人生という旅路を、ゆっくりと歩いてみてください。

ふとした瞬間に雲が晴れ、暖かな光が差し込むように、あなただけの気づきに出会える日が、きっと訪れるはずです。そのとき、あなたの隣には、優しく微笑む空海の姿があるのかもしれません。まずは一つの言葉を胸に、今日という一日を大切に過ごしてみてはいかがでしょうか。