空海に子孫はいる?現在の佐伯氏と受け継がれる法灯

こんにちは。幸せのかたちの運営者です。

お遍路で四国を巡り、真言宗の教えに深く触れていくうちに、ふと頭をよぎる素朴な疑問があります。「お大師さまには、奥さんやお子さんはいらっしゃったのだろうか?」という問いです。これほど偉大な人物ですから、その優れた血筋が現在どうなっているのか、歴史の授業で習った「佐伯氏」という一族が今も続いているのか、気になってしまうのは自然なことですよね。

実はこの「子孫」に関する問い、単なる歴史的な好奇心を満たすだけではありませんでした。調べて深掘りしていくと、空海さんが人生で何を最も大切にし、何を私たち未来の世代に残そうとしたのかという、とても本質的で深いテーマにつながっていたんです。

- 弘法大師空海に実の子供がいたかどうかの歴史的事実がわかる

- 空海の出身氏族である佐伯氏の現在の系譜について理解できる

- 高野山や東寺における「霊的な子孫」の意味を知ることができる

- お遍路を通じて私たちも空海の法灯を受け継げることに気づける

弘法大師空海の子孫はいるのか?

まず最初に、多くの人が抱く最もストレートな疑問、「空海さんに直接の血のつながった子供はいたのか」という点から紐解いていきましょう。そして、彼を生み出した古代の名族「佐伯氏」が、その後1200年の歴史の中でどうなっていったのか、少し詳しく見ていきたいと思います。

空海に実の子供はいたのか

結論から申し上げますと、弘法大師空海に生物学的な実の子供がいたことを示す確実な史料は確認されていません。これは歴史学者の間でもほぼ定説となっています。

なぜこれほど明確に考えられているかというと、当時の仏教界のルールが大きく関係しています。空海が生きた平安時代初期、正式な僧侶となるためには「具足戒(ぐそくかい)」という非常に厳しい戒律を受ける必要がありました。空海もこの戒を受けたとされていますが(受戒の正確な時期には諸説あります)、この戒律では妻帯(結婚すること)や性行為は厳格に禁止されていたのです。

もちろん、日本の仏教史を見渡せば、戒律を破る僧侶が全くいなかったわけではありません。しかし、空海に関しては、その生涯があまりにも多くの人々の目にさらされ、記録に残されています。もし子供がいたとすれば、政敵やライバルの宗派から格好の攻撃材料にされた可能性が高いと考えられますが、そのような確実な記録は残っていないのです。

私自身、お大師さまの人間味あふれる数々の伝説を知るにつけ、「もしかしたら、若い頃のロマンスがあったのでは…」なんて想像したこともありました。しかし、深く知れば知るほど、彼がその全生涯とエネルギーを、私利私欲ではなく仏道の探求のみに捧げ切った方なのだと改めて感じさせられます。

俗世と決別した『聾瞽指帰』

空海が子供を持たなかったのは、単に「僧侶だからできなかった」という受動的な結果ではなく、彼自身の強い意志による積極的な「選択」だったと私は感じています。

若き日の空海(当時の名は真魚・まお)は、一族の期待を一身に背負い、都の大学寮に入ってエリート官僚を目指していました。当時の佐伯家にとって、彼が出世して家を繁栄させることは悲願だったはずです。しかし、真魚は立身出世の虚しさに気づき、大学をドロップアウトして山林修行へと飛び出してしまいます。

この時、親族、特に儒学者であった叔父などから強い反対を受けたと考えられます。それらの批判に対して、なぜ自分が仏教の道を選ぶのか、その優位性を物語形式で情熱的に書き記したのが『聾瞽指帰(ろうこしいき)』という書物です。

これは、いわば「俗世の家を継ぎ、子孫を残す」という生き方と距離を置く決意を示した書であったと解釈されています。生物学的な小さな「家」の継続を捨て、生きとし生けるものすべてを救うという、より大きな「魂の家」のために生きる道を選んだ。その壮絶な覚悟の表れが、子孫不在という事実に繋がっているのではないでしょうか。

空海の血縁、佐伯氏の系譜

空海個人に直系の子孫はいませんが、彼を生み出した「佐伯氏」の血筋は、傍系(ぼうけい)の子孫として現在まで続いていると考えられます。

空海の父は佐伯田公(さえきのたぎみ)という地元の有力者でした。この佐伯氏は、古代の中央豪族である大伴氏(おおともし)と関係があったとする系図もあり、空海が生まれた讃岐(香川県)においては非常に有力な豪族であったと考えられています。

興味深いのは、彼らが単なる農耕地主ではなく、瀬戸内海での活動にも関わっていたという説です。海上交易や製塩に関わっていたとする見解もあり、そうした経済活動が一族の財力を支え、結果として空海の活動資金につながった可能性が指摘されています。例えば、遣唐使節に随行した留学僧として唐に渡った際、渡航費こそ公費でしたが、長期滞在中の学費や生活費は原則として私費負担でした。長安での高額な経典やマンダラの制作費用を思うと、実家である佐伯氏の経済的支援は不可欠だったでしょう。

現在も日本各地に「佐伯」姓を名乗る方がおり、中には古代の佐伯氏とのつながりを意識する家系も見られます。実際に「佐伯」という苗字の方から、ご自身のルーツを調べたら四国にたどり着いた、という話を聞いたこともあります。もしかしたら遠い親戚にあたるのかもしれないと思うと、歴史のロマンを感じずにはいられませんね。

善通寺と佐伯氏のゆかり

四国八十八ヶ所霊場を巡るお遍路さんにとって、第七十五番札所「総本山善通寺」は特別な場所です。ここは、まさに空海が生まれ育った佐伯氏の邸宅があった場所そのものだからです。

善通寺の広大な境内は、東院(伽藍)と西院(誕生院)に分かれていますが、この西院のあたりが、かつての佐伯家の住居跡と伝えられています。お寺の名前「善通寺」も、お父さんの法名である「善通(ぜんつう)」から取られたものです(父・田公は、仏門に入り善通と名乗ったとされています)。

特に印象的なのが、御影堂の奥にある「戒壇めぐり」です。真っ暗な地下通路を進むこの修行の場は、伝承によれば空海のお母さんである「玉依御前(たまよりごぜん)」の部屋があった場所の真下に位置するといわれています。つまり、お大師さまが産声を上げた、まさにその場所です。暗闇の中を手探りで進み、再び光の世界へ出る体験は、母の胎内から再び生まれ変わるような感覚を味わえます。

お遍路で善通寺を訪れると、ここが単なる威厳ある大寺院というだけでなく、空海さんが幼少期を過ごした「実家」なんだなという温かい空気感を感じます。佐伯氏一族の記憶が、1200年経った今も色濃く残る聖地なんですね。

空海を支えた兄弟と甥の真然

天才・空海といえども、たった一人で真言宗という巨大な教団を作り上げたわけではありません。彼の活動を最も身近で支えたのは、やはり信頼できる血縁者たちでした。

中でも特に重要な人物が、空海の甥(おい)と伝えられる「真然(しんぜん)」大徳です。真然は若くして叔父である空海の弟子となり、常に影のように寄り添って修行に励みました。そして、承和2年(835年)に空海が高野山で入定(永遠の瞑想に入ること)された後、大師入定後の高野山整備に大きな役割を果たし、伽藍整備を進めたのがこの真然でした。

また、空海の弟(または甥とも)とされる「真雅(しんが)」も、清和天皇の信任を得て活躍した高僧です。初期の真言宗教団が分裂することなく強固な基盤を築けた背景には、こうした優秀な身内がしっかりと脇を固め、空海の理想を忠実に実行していったことも一因としてあったと考えられます。血のつながりが、結果として法の継承を強力にサポートした好例と言えます。

天台宗の円珍も空海の縁戚

これは少し意外な事実かもしれませんが、空海のライバル教団ともいえる天台宗にも、彼の縁戚がいます。それが「智証大師(ちしょうだいし)」のおくり名で知られる名僧、「円珍(えんちん)」です。

円珍は、比叡山延暦寺の第五代座主を務め、後に寺門派(現在の三井寺など)の開祖となった仏教界のビッグネームです。天台宗寺門派の伝承によれば、この円珍の母親は空海の姪(めい)にあたるとされています。つまり、空海と円珍は、大叔父と大甥のような関係になるわけです。

仏教界を牽引した佐伯の血 宗派を超えて、平安仏教を代表する二人の巨人が親戚関係にあったというのは驚きですよね。当時の佐伯氏(およびその縁戚関係)がいかに優秀な人材を輩出する、知的に優れた家系だったかがうかがえます。

今に続く空海の血縁者たち

佐伯氏の系統は、歴史の流れの中で讃岐(香川)だけでなく、安芸(広島)や越中(富山)など、日本全国に広がっていきました。例えば、日本の古代氏族研究の第一人者であった歴史学者の故・佐伯有清先生も、ご自身が越中佐伯氏の出自であると語られていたそうです。

「うちは空海の縁者だ」と伝える家系も各地に見られます。もちろん1200年以上前のことですから、戸籍などで正確な系図を辿ることは不可能ですし、真偽を確かめる術もありません。しかし、佐伯という名や、その血を受け継ぐと思っている人々が、現代の日本にも確かに息づいていることは事実です。それは、空海という存在が、今も多くの人々にとって「自分たちの誇り」であり続けている証拠なのかもしれません。

空海の子孫と巡る四国霊場の意味

ここまでは、いわゆる「血縁(けちえん)」の話をしてきましたが、仏教の世界において、血のつながりよりもはるかに重視されるもう一つの「子孫」の形があります。それは、師匠から弟子へと、悟りの内容そのものを受け継ぐ「法縁(ほうえん)」、すなわち「霊的な子孫」です。

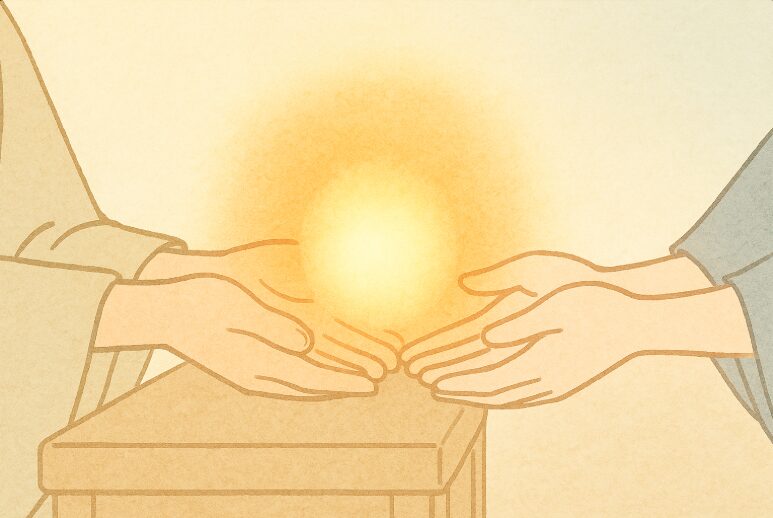

最も大切な「法灯」の継承

お大師さまにとって、生物学的な子供を残すことよりも、はるかに重要で命がけの使命だったのは、唐で授かった密教の「法灯(ほうとう)」を、絶やすことなく未来の日本へ伝えることでした。

法灯とは、仏の教えの光を灯明(ランプの火)に例えた言葉です。一つの灯明から次の灯明へ火を移しても、元の火は減ることなく、むしろ光は広がっていきます。これと同じように、師の心から弟子の心へと、言葉では表現しきれない真理を直接移していく。これこそが、密教における真の「継承」であり、僧侶としての正しい「系図」なのです。

密教では、この継承の儀式を「灌頂(かんじょう)」と呼びます。頭に水を注ぎ、仏の位を授けるこの厳粛な儀式を経て、弟子は師匠の正統な「霊的後継者」となるのです。

恵果和尚から空海へのバトン

空海自身もまた、ある偉大な人物の「霊的な子孫」でした。彼が唐の長安にある青龍寺を訪れたとき、密教の最高指導者であった恵果和尚(けいかかしょう)は、すでに病に伏し、死期が迫っていました。

しかし、初めて会った無名の留学僧である空海を一目見るなり、恵果和尚は「私はあなたが来るのをずっと待っていた。私の命はもう尽きようとしている。さあ、早く密教のすべてを受け継いでくれ」と語ったと伝えられています。そして、通常なら何十年もかかる修行の過程を、わずか数ヶ月という異例のスピードですべて伝授しました。

国も言葉も違う二人が、出会った瞬間に深い魂のレベルで共鳴し、法のバトンが渡された。これは、血のつながりを超えた、人類史上でも稀に見る美しい「魂の親子」の物語だと私は思います。空海が受け継いだこのバトンが、今の日本にまで続いているのです。

高野山座主という霊的な系譜

空海が開創した真言密教の根本道場、高野山。ここでは、教団のトップである「座主(ざす)」という地位が、1200年以上にわたって連綿と受け継がれています。

初代の空海から始まり、二代目の真然、そして現代に至るまで、その系譜は一度も絶えることなく続いています。現在の金剛峯寺座主は、第415世(※令和4年11月就任の真道猊下)にあたります(出典:高野山真言宗 総本山金剛峯寺)。

400代以上も続く組織のトップが、血縁による世襲(親から子へ)ではなく、師資相承(師から弟子へ)という「法の継承」や宗門内の厳正な人事によって選ばれ続けている。これは、世界の宗教史や組織論の観点から見ても稀有な事例だと、私自身強く感じています。高野山という山そのものが、巨大な「空海の霊的な家系図」だと言えるでしょう。

東寺長者に受け継がれる法

高野山が修行の場である「山」の拠点なら、京都にある東寺(教王護国寺)は、国家の安泰を祈る「都」の拠点です。

こちらのトップは「長者(ちょうじゃ)」と呼ばれ、歴史的には仏教界全体を統括するような強大な権威を持っていました。東寺の長者もまた、空海から直接つながる重要な後継者の系譜です。 高野山と東寺。この二つの大きな流れが、いわば空海が残した二人の「霊的な実子」として、車の両輪のように日本の真言密教を支えてきました。時には対立することもありましたが、切磋琢磨しながらお大師さまの教えを今日まで守り抜いてきたのです。

お遍路で触れる空海の教え

私たちのような一般の人間は、こうした偉大な「法の系譜」とは無縁の存在なのでしょうか? いいえ、私は決してそんなことはないといえるでしょう。その最も分かりやすい形が、四国遍路という文化です。

お遍路に出る時、私たちは必ず菅笠や金剛杖に「同行二人(どうぎょうににん)」という言葉を記します。これは文字通り、「常に二人で行動している」という意味です。たとえ物理的にはたった一人で心細い山道を歩いていたとしても、そこには必ず弘法大師空海が寄り添い、一緒に歩いてくださっている。この強力な信仰が、1200年もの間、数え切れないほどの人々の背中を押し続けてきました。

実際にお遍路の体験談として、足がマメだらけで痛くて動けなくなった時や、道に迷って途方に暮れた時に、絶妙なタイミングで地元の方がお接待をしてくれたり、ふとした瞬間に道しるべを見つけたりするといった、不思議な巡り合わせを語る人も少なくありません。そんな時、私たちは理屈を超えて「ああ、お大師さまが見ていてくれたんだ」と直感します。それは、まるで厳しくも温かい親に見守られている子供のような、絶対的な安心感です。

偉大な宗教家は歴史上に何人もいますが、死後1200年経ってもなお、これほど個人的かつ親密な関係を庶民と結び続けている存在は、世界的にも珍しいかもしれません。時代や身分を超えて、私たち一人ひとりに直接語りかけ、手を引いてくれる。その「同行二人」の感覚を得た時、私たちは間違いなく空海さんの「霊的な家族」の一員になれているのだと思います。

札所の僧侶も法を受け継ぐ者

四国八十八ヶ所の霊場を巡っていると、実に様々なタイプのお寺と出会います。広大な伽藍を持つ大寺院もあれば、険しい山道を登り詰めた先にある、住職がお一人で守っているような小さなお寺もあります。しかし、どのお寺を訪れても変わらないものがあります。それは、そこが「空海の法灯を守る場所」であるという事実です。

各札所の住職や僧侶の方々は、それぞれの場所で、来る日も来る日もお勤めを続けておられます。私たちが納経所で御朱印をいただく時、その流れるような筆運びや、本堂から聞こえてくる読経の深い響きに耳を澄ませてみてください。そこには、1200年前から途切れることなく受け継がれてきた、祈りの形が息づいています。

彼らは、単にお寺という建物の管理者ではありません。空海が唐から持ち帰り、日本風に昇華させた密教の複雑なシステム—印の結び方、真言の唱え方、護摩の焚き方など—を、師匠から弟子へと体当たりで受け継いできた「法の継承者」たちです。時には時代の波に翻弄され、廃仏毀釈のような苦難の時代があっても、彼らが歯を食いしばって法灯を守り抜いてくれたからこそ、私たちは今、こうして気軽にお遍路に出かけ、お大師さまの教えに触れることができるのです。

札所で僧侶の方と言葉を交わす機会があれば、ぜひその背景にある長い歴史と、彼らが背負っている「継承」の重みに思いを馳せてみてください。彼らもまた、広義の意味でのかけがえのない「空海の子孫」であり、私たちとお大師さまを繋いでくれる大切な仲介者なのです。

空海の子孫とは「法」を受け継ぐ者

ここまで、歴史的な血縁から霊的な法縁まで、様々な角度から「空海の子孫」について見てきました。最終的に「空海の子孫はいるのか」という問いに対して、私は自信を持ってこう答えたいと思います。

「生物学的な子供はいなかった。しかし、その魂と教えを受け継ぐ子供たちは、1200年の時を超えて、今も数え切れないほど存在する」と。

高野山や東寺で厳しい修行を続ける僧侶の方々は、正統な「長男」のような存在かもしれません。そして、私たちのように在家で暮らしながら、時折お遍路に出かけたり、日々の暮らしの中で手を合わせたりする者もまた、末席に連なる「愛すべき末っ子」たちなのではないでしょうか。

空海さんが『聾瞽指帰』で俗世の小さな家族を捨てたのは、すべての生きとし生けるものを自分の家族とみなす、途方もなく大きな「家」を作るためでした。私たちが日々の生活の中で、少しでも誰かの幸せを願い、利他の心を持って行動できたなら、その瞬間、私たちは間違いなく空海さんの「立派な子孫」になれているはずです。

そう考えると、毎朝のお祈りや、次のお遍路への旅立ちが、少し誇らしく、そして今まで以上に温かいものに感じられませんか。偉大な父を持つ私たちは、本当に幸せ者ですね。