自分で始める浄土真宗のお経のあげ方|初心者向けに解説

ご自宅で故人やご先祖様に静かに手を合わせたい、あるいは日々の暮らしの中でお勤めを習慣にして心を整えたい、とお考えではありませんか。浄土真宗の門徒の方であれば、自分でお経をあげたいと思うのは自然なことです。しかし、いざ始めようとすると、毎日のお経は何を読めば良いのか、正しい手順や作法がわからず、作法を間違えたらどうしようという不安を感じる方も少なくありません。また、月命日には特別なことをすべきか、そもそも浄土真宗におけるお経の意味は何なのか、といった根本的な疑問も湧いてくるでしょう。短いお経からでも始められるのか、便利なアプリなどはないか、といった現代的なニーズもあるかもしれません。

この記事では、これから自分でお経をあげてみたいと考えている初心者の方に向けて、浄土真宗のお勤めの基本を分かりやすく解説します。主に唱える正信偈や阿弥陀経といったお経の種類から、必要な仏具、具体的な手順、そしてお勤めと向き合う上での心構えまで、あなたの疑問や不安を解消するための一助となれば幸いです。この記事を読めば、ご自身のペースで、心穏やかなお勤めの時間を始められるはずです。

- 浄土真宗でお経をあげる本当の意味や心構えがわかる

- お勤めに最低限必要な仏具や読むべきお経の種類がわかる

- 初心者でもできる毎日のお勤めの具体的な手順がわかる

- 作法に関する注意点や便利なアプリの活用法がわかる

自分で浄土真宗のお経をあげるための基礎知識

- 浄土真宗におけるお経の意味とは?

- 作法の誤りを心配する必要はありません

- 毎日のお勤めはいつ行うのが良いか

- 最低限そろえておきたい仏具と心構え

- 主に唱えるお経「正信偈」と「阿弥陀経」

浄土真宗におけるお経の意味とは?

浄土真宗のお勤めについて考えるとき、まず押さえておきたいのは、その目的が他の多くの仏教宗派とは少し異なるという点です。もしあなたが「亡くなった家族のために、善い行いを積んであげたい」というお気持ちでお勤めを考えているなら、浄土真宗の教えは新鮮に感じられるかもしれません。なぜなら、浄土真宗のお勤めは、亡くなった方への「追善供養(ついぜんくよう)」や、神仏に何かを「祈願」するためのものではないとされているからです。

では、何のためにお経を読むのでしょうか。それは、私たちを救ってくださる阿弥陀如来という仏様への「感謝」と、その教えを改めて聞かせていただく「聞法(もんぽう)」のためです。浄土真宗の教えの中心には、親鸞聖人が明らかにされた「他力本願」という考え方があります。これは、私たち人間は悩みや煩悩から自力で抜け出すことはできない不完全な存在である、という人間観に基づいています。そのような私たちを、阿弥陀如来は「どんな者であろうと、必ず救う」という誓いを立てられました。この誓いを信じ、「南無阿弥陀仏」と仏様の名を称えるだけで、私たちは阿弥陀如来の救いの光の中に摂め取られる、と説きます。つまり、救いは私たちの行いの善し悪しや努力によって決まるのではなく、すでに仏様側から差し伸べられているのです。

この教えに立つと、お勤めの意味合いも変わってきます。浄土真宗では「死即往生(しそくおうじょう)」の立場から、故人は亡くなった時点ですでに阿弥陀如来の救いによってお浄土に生まれていると考えるため、追善供養を要件としない教義理解が一般的です。むしろ、故人がその身をもって示してくれたご縁を通じて、私たちが阿弥陀如来の広大な慈悲に気づかせていただくのです。お経を読むことは、この阿弥陀如来の慈悲と智慧の言葉に再び触れ、「ああ、そうであった」と教えを再確認し、感謝の気持ちを表すための尊い時間なのです。(参照:浄土真宗本願寺派 公式サイト)

お勤めの本質は「お願い」ではなく「お礼」

浄土真宗のお勤めは、何かを得るための「取引」ではありません。すでにいただいている救いに対して「ありがとうございます」と感謝を伝える時間です。この視点を持つことで、お勤めに対する心構えがより深いものになるでしょう。

作法の誤りを心配する必要はありません

いざお仏壇の前に座ると、「りんを鳴らすタイミングはこれで合っているだろうか」「お経の読み方を間違えたら、ご本尊様やご先祖様に失礼にあたるのではないか」といった不安が頭をよぎるかもしれません。特に真面目な方ほど、完璧な作法をこなさなければならない、と気負ってしまうことがあります。しかし、どうぞ安心してください。浄土真宗の教えにおいて、作法の正確さよりもはるかに大切なものがあるとされているからです。

その大切なものとは、仏様と向き合おうとする真摯な「心」です。浄土真宗の教えの根幹には、どのような人間も完全ではありえない、という深い人間理解があります。親鸞聖人は、煩悩から離れられない自身の姿を深く見つめ、そんなありのままの人間こそが阿弥陀如来の救いの目当てであると説かれました。これを「悪人正機(あくにんしょうき)」と言います。完璧な行いができる「善人」よりも、自らの不完全さを知る「悪人」こそが、阿弥陀如来の救いにあずかることができる、という教えです。

この考え方は、お勤めの作法にも通じます。もし、完璧な作法をこなさなければ救われないのであれば、それは結局「自力」の行いになってしまいます。そうではなく、私たちは不完全で、作法を間違えることもある。そのような私たちを、そのままの姿で受け入れ、包み込んでくださるのが阿弥陀如来の慈悲なのです。もちろん、定められた作法には、先人たちが教えを大切に受け伝えてきた歴史と意味が込められています。作法を知り、それに倣うことで、心は自然と落ち着き、お勤めに集中しやすくなるでしょう。しかし、それはあくまで心を整えるための手助けであり、目的そのものではありません。最初は経本を開いて眺めるだけでも、短いお念仏を一度称えるだけでも立派なお勤めです。形式にとらわれず、まずは手を合わせることから始めてみましょう。

「ねばならない」を手放す

「こうしなければならない」という考えが強すぎると、お勤めが義務や苦痛になってしまいます。大切なのは継続すること。完璧を目指すよりも、不完全な自分を認め、感謝の心で仏様と向き合う時間を楽しむ気持ちを大切にしてください。

毎日のお勤めはいつ行うのが良いか

お勤めを日々の生活に取り入れたいと考えたとき、次に浮かぶ疑問は「いつ行うのが良いのか」ということでしょう。仕事や家事、育児など、現代の生活は多様で、決まった時間を確保するのが難しい場合も少なくありません。伝統的なお勤めの時間はありますが、最も重要なのは、その時間に縛られることではなく、ご自身の生活リズムの中で、無理なく続けられることです。

伝統的には、一日の始まりと終わりである朝と夕方にお勤めをするのが基本とされています。これらは主にお寺で用いられる「お朝事(おあさじ)」、「お夕事(おゆうじ)」という呼称で知られています。

お朝事(朝のお勤め)

一日の始まりに、まず仏様にご挨拶をし、今日一日を仏様の教えと共に過ごさせていただく、という決意を新たにする時間です。爽やかな空気の中でお経を読み、心を整えることで、穏やかな気持ちで一日をスタートさせることができます。

お夕事(夕方のお勤め)

一日を無事に終えられたことへの感謝を仏様に捧げる時間です。日中にあった様々な出来事を振り返り、喜びも悲しみもすべて仏様の前で受け止めていただき、静かに心を休める機会となります。

このように、朝夕のお勤めは生活に大切なリズムを与えてくれます。しかし、例えばシフト制の仕事で朝が早かったり、夜勤があったり、あるいは小さなお子様がいて朝夕は忙しい、という方も多いでしょう。そのような場合は、伝統的な時間にこだわる必要は全くありません。お昼休みや就寝前の5分間、あるいは週末のまとまった時間でも結構です。大切なのは、「毎日少しでもお仏壇の前に座る」という意識と習慣です。たとえお経を読めなくても、静かに手を合わせ、数回「南無阿弥陀仏」とお念仏を称えるだけでも、それは尊いお勤めなのです。生活の中に「仏様と向き合う時間」という軸を持つことで、忙しい毎日の中でも心の安らぎと落ち着きを得られるはずです。

これらの呼称は主に寺院側の用語で、家庭では「朝のお勤め/夕方のお勤め」で差し支えありません。

最低限そろえておきたい仏具と心構え

ご自宅でお勤めを始めるには、まずその場所を整えることから始まります。お仏壇や仏具は、ただの飾りではありません。それぞれが仏様の教えを象徴し、私たちの心を仏様の世界へと導いてくれる大切な道具です。とはいえ、最初から高価で立派なものをすべてそろえる必要はありません。まずはお勤めに最低限必要な基本的な仏具とその意味を理解し、ご自身の状況に合わせて少しずつ整えていきましょう。

お勤めの中心となるのは、言うまでもなく「ご本尊」です。浄土真宗では、阿弥陀如来をご本尊とします。お仏壇の中央に、阿弥陀如来の姿が描かれた「絵像」や彫られた「木像」、あるいは「南無阿弥陀仏」などの名号が書かれた「掛軸」を安置します。これが、私たちのお勤めの礼拝の対象となります。

そして、ご本尊の前には「三具足(みつぐそく)」と呼ばれる基本的な仏具を置きます。これは「燭台(しょくだい)」「香炉(こうろ)」「花瓶(かびん)」の三つで、それぞれが深い意味を持っています。なお、宗派や地域によって仏具の配置順などが異なる場合があるため、所属するお寺(菩提寺)の指導に従うのが最も望ましいです。

| 仏具 | 象徴する意味と役割 |

|---|---|

| 燭台(しょくだい) | 灯すローソクの光は、私たちの煩悩の闇を破る仏様の智慧の光を象徴します。 |

| 香炉(こうろ) | 焚くお香の香りは、すみずみまで行き渡る仏様の慈悲を象徴します。また、その香りは空間と私たちの心を清めます。 |

| 花瓶(かびん) | 供えるお花は、厳しい環境でも美しく咲く姿から仏様の慈悲の美しさを、そしてやがて散る姿から命の儚さ(無常)を象徴します。 |

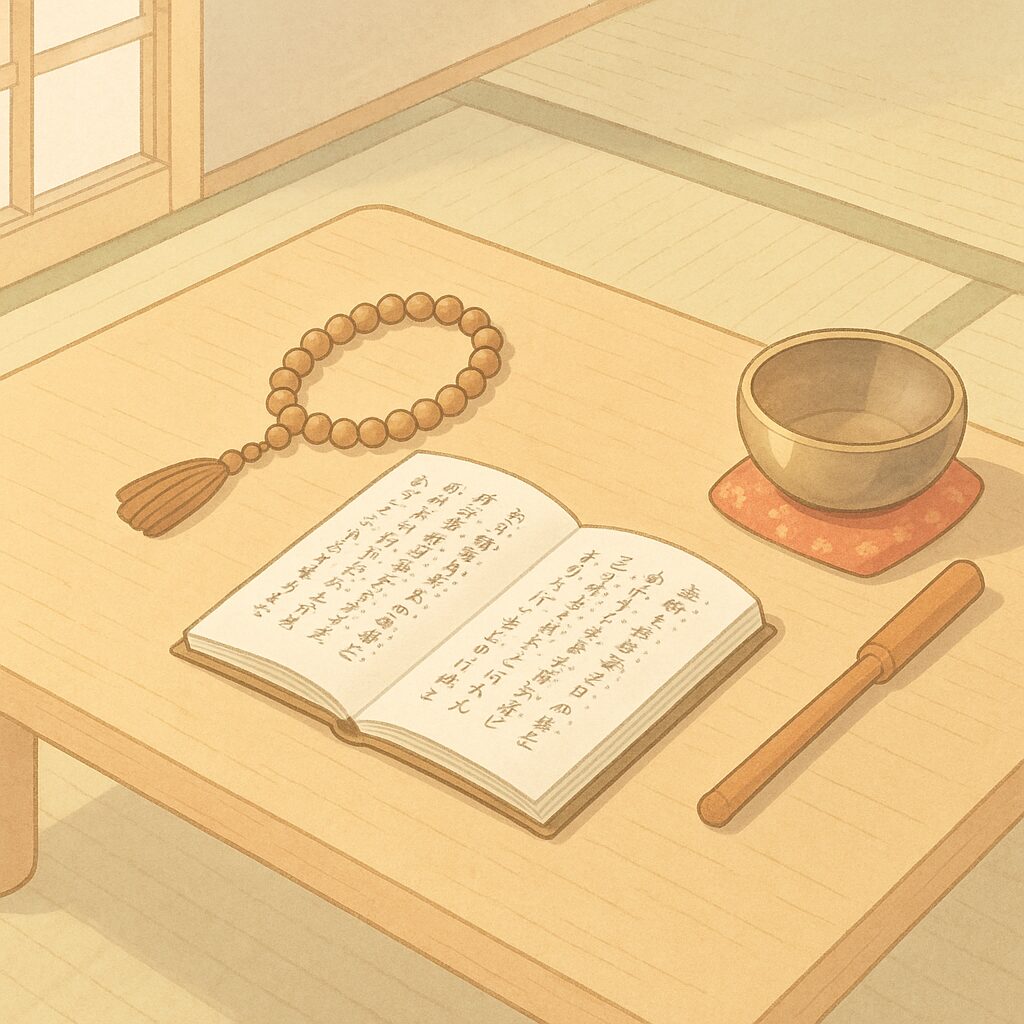

これらに加えて、お勤めの合図に用いる「おりん」と、お勤めに用いる「お経本」、そして手に掛ける「お念珠(数珠)」があれば、基本的なお勤めの準備は整います。近年では、マンションなどの現代的な住空間に合わせた、コンパクトでモダンなデザインのお仏壇や仏具も数多くあります。大切なのは、高価なものを選ぶことよりも、ご自身が毎日気持ちよく手を合わせられる場所を心を込めて整えることです。仏壇店などで相談すれば、予算や住環境に応じたアドバイスをもらえるでしょう。

主に唱えるお経「正信偈」と「阿弥陀経」

浄土真宗のお勤めで中心となる聖典として、「正信偈(しょうしんげ)」と「仏説阿弥陀経(ぶっせつあみだきょう)」があります。これらを通して日々教えに触れることは、非常に大切な行いとされています。

まず「正信偈」は、厳密にはお釈迦様の説法である「お経」とは異なり、親鸞聖人が著された『教行信証』という書物の一節を抜き出した偈文(げもん・詩句形式の文章)です。その内容は、阿弥陀如来の救いの素晴らしさと、その教えを正しく伝えてこられたインド、中国、日本の七人の高僧(七高僧)への尊敬と徳をたたえる詩で構成されています。いわば、親鸞聖人ご自身の、阿弥陀如来とその教えに対する深い感動と感謝の表明であり、私たちもこれを唱えることで、親鸞聖人と同じ心で教えに触れさせていただくのです。

一方、「仏説阿弥陀経」は、お釈迦様が、弟子たちに阿弥陀如来がまします「極楽浄土」がどのような世界であるかを具体的に説き明かされた「お経」です。美しい情景描写を通して、仏様の慈悲に満ちた世界の素晴らしさを伝え、そこに生まれるためには「南無阿弥陀仏」と念仏を称えることが肝要であると説かれています。このお経を読むことで、私たちがこれから生まれていくお浄土の世界を思い描き、阿弥陀如来の救いをより身近に感じることができます。

これらのお勤めをどのように行うかは、お寺やご家庭ごとの勤行次第によります。どちらを用いてもよく、また、いきなり全文を読むのが難しいと感じる場合は、より短い偈文やお念仏を称えることから始めても全く差し支えありません。(参照:真宗大谷派(東本願寺)公式サイト「浄土真宗の教え」)

浄土真宗で自分でお経をあげる具体的な手順

- お勤めを始める前の準備と全体の流れ

- 初心者でも安心な読み方の練習方法

- 基本的な作法、りんの鳴らし方と線香

- 月命日や法要でのお勤めについて

- 便利なアプリや動画を活用する方法

- 浄土真宗で避けるべきことや考え方

お勤めを始める前の準備と全体の流れ

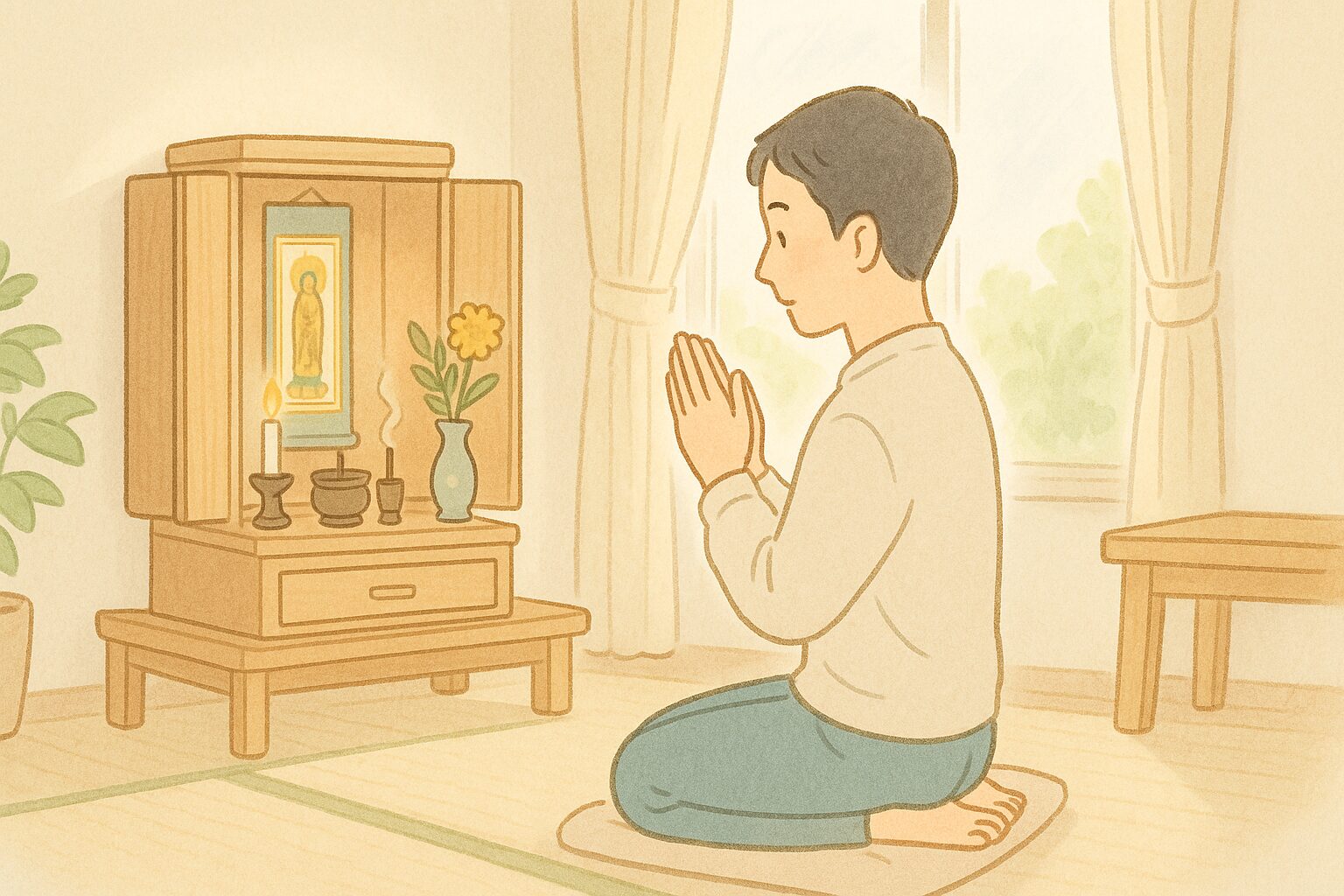

お勤めは、ただお経を読むだけではありません。その前後の準備や所作も含めて、心を整え、仏様と向き合うための大切な時間です。ここでは、お勤めを始める前の準備から、後片付けまでの一連の流れを具体的に解説します。この流れを意識することで、日々の所作がより丁寧になり、お勤めがさらに味わい深いものになるでしょう。

お勤めは大きく分けて「荘厳(しょうごん)」「勤行(ごんぎょう)」「後片付け」の三つの段階で捉えると分かりやすいです。

1. 荘厳(準備):お仏壇を整える

「荘厳」とは、お仏壇を美しく飾り、お勤めのための空間を整えることです。まず、お仏壇の周りをきれいに掃除し、埃などを払います。そして、お供えをします。炊きたてのご飯を「お仏飯(おぶっぱん)」としてお供えし、お水やお茶、季節のお花を活けます。お花は仏様の慈悲を、お仏飯や浄水は私たちの感謝の気持ちを表します。すべてを整えたら、お経本とお念珠(数珠)を手元に用意し、お仏壇の前に静かに座ります。服装は普段着で構いませんが、パジャマなどの寝間着は避け、少し気持ちを切り替える意識を持つと良いでしょう。

2. 勤行(お勤め本体):仏様と向き合う

ここからが実際のお勤めです。基本的な流れは以下のようになります。

- 点火:まず、燭台のろうそくに火を灯します。この光は仏様の智慧を象徴します。

- 献香(けんこう・香をささげる作法):次に、ろうそくの火を使ってお線香に火をつけ、香炉に寝かせます。立ち上る香りは仏様の慈悲の広がりを意味します。

- 打鈴(りんを打つ)・合掌礼拝:おりんを鳴らしてお勤めの始まりを告げ、姿勢を正して深く合掌礼拝します。

- 読経:お経本を開き、お経を唱えます。声の大小よりも、一言一句を丁寧にお唱えすることを心がけます。

- 念仏・和讃:読経が終わったら、「南無阿弥陀仏」のお念仏をお称えします。場合によっては、親鸞聖人などが作られた「和讃(わさん)」という仏徳を讃える歌を唱えることもあります。

- 結びの打鈴・合掌礼拝:再びおりんを鳴らし、お勤めの終わりを告げ、最後に深く合掌礼拝します。

3. 後片付け:日常へと戻る

お勤めが終わったら、ろうそくの火を消します。この際、息を吹きかけて消すことはせず、手であおぐか、専用の火消し具を用いるのが望ましいです。お供えしたお仏飯は、「おさがり」として感謝していただきます。衛生面にも配慮し、できるだけその日のうちにいただくようにしましょう。命の糧をいただくことも、仏様の教えを実践する大切な行いです。

この一連の流れは、あくまで基本的なものです。最初はすべてを完璧に行う必要はありません。まずはご自身のできる範囲で、一つひとつの所作を心を込めて行ってみてください。

初心者でも安心な読み方の練習方法

お経の読誦(どくじゅ)は、独特の節(ふし)やリズムがあり、初めての方は「うまく読めるだろうか」と不安に感じるかもしれません。文字を追うだけでも精一杯なのに、節回しまで意識するのは至難の業です。しかし、心配はいりません。いくつかのステップを踏んで練習すれば、誰でも自然にお経を唱えられるようになります。

最も効果的で伝統的な練習方法は、「耳で聞き、目で追い、口で唱える」というプロセスを繰り返すことです。これは、お手本となる師の読経を聞き、それに倣って唱えるという、古くから行われてきた学習方法です。現代では、幸いなことにスマートフォンやパソコンを使えば、いつでもどこでもお手本に触れることができます。

具体的な練習方法を3つのステップに分けてご紹介します。

お経の読み方 上達への3ステップ

- 【ステップ1】聴く:リズムと流れを身体に染み込ませる まずは、何も考えずに、お手本となるお経の音声を何度も繰り返し聞いてみましょう。YouTubeなどの動画サイトでご自身の宗派(例:「浄土真宗本願寺派 勤行」)を検索したり、お経アプリを利用したりするのが便利です。通勤中や家事をしながらの「ながら聴き」でも構いません。音楽を聴くように、お経独特のリズムや心地よい響きを身体に染み込ませるのが目的です。

- 【ステップ2】観る:文字と音を結びつける 次に、ふりがな付きのお経本を用意し、音声を聞きながら、今どこを読んでいるのかを目で追っていきます。最初は速くて追いつけないかもしれませんが、焦る必要はありません。漢字の読み方や、どこで息継ぎをしているのか、どのような抑揚がついているのかを意識しながら、文字と音を結びつけていきましょう。

- 【ステップ3】唱える:小さな声で真似てみる 文字と音がある程度一致してきたら、いよいよ自分でも声に出してみます。最初から大きな声を出したり、上手に読もうとしたりする必要はありません。お手本の音声に合わせ、ささやくような小さな声で構わないので、一緒に口ずさんでみましょう。カラオケで新しい曲を覚えるような感覚で、楽しみながら練習するのが長続きのコツです。

この3つのステップを、毎日少しずつでも繰り返すことが上達への一番の近道です。全文を一気に覚えようとせず、短い偈文や一行ずつなど、小さなゴールを設定してクリアしていくと、達成感も得られやすいでしょう。

基本的な作法、りんの鳴らし方と線香

浄土真宗のお勤めには、その教えに基づいたいくつかの特徴的な作法があります。これらは単なる形式ではなく、一つひとつに仏様への敬意や教えの意味が込められています。特に、おりんの鳴らし方とお線香のあげ方は、他の宗派と異なる点が多いため、最初に覚えておくと良いでしょう。ここでは、浄土真宗本願寺派(お西)と真宗大谷派(お東)で共通する点が多い基本的な作法を解説します。

おりんの鳴らし方(打鈴)

「りん」の澄んだ音色は、私たちの心を落ち着かせ、お勤めの空間を清浄にし、始まりと終わりを告げる大切な合図の役割を果たします。お勤めの開始、区切り、そして終わりに合図として打ちます。その回数やタイミングは、お寺や地域によって作法が異なるため、一概には言えませんが、心を込めて丁寧に打つことが大切です。不明な点は、所属するお寺に確認するのが最も確実です。

お線香のあげ方

浄土真宗の作法で最も特徴的と言えるのが、お線香のあげ方です。他の多くの宗派ではお線香を香炉に立てますが、浄土真宗ではそのようにしないのが基本とされています。

浄土真宗のお線香の作法

浄土真宗本願寺派の公式サイトでは、お線香は「立てずに、適当な長さに折って香炉に寝かせる」と案内されています(参照:浄土真宗本願寺派 公式サイト Q&A)。真宗大谷派でも同様の運用が一般的です。これには、阿弥陀如来の教えが分け隔てなくすべての人に平等に行き渡ることを象徴している、という説や、貴重な香を最後まで大切に使い切るという意味が込められていると言われています。 ただし、お墓参りなどで香炉の形状が寝かせるのに適していない場合など、やむを得ない事情がある際は、形にこだわりすぎる必要はありません。故人と仏様への敬意を大切にする心が最も重要です。

これらの作法は、浄土真宗の教えを身体で表現する行いです。最初は少し戸惑うかもしれませんが、その意味を理解しながら実践することで、お勤めがより一層、心に響くものとなるでしょう。

月命日や法要でのお勤めについて

故人が亡くなった祥月命日(しょうつきめいにち)と同じ日付の日を、毎月めぐってくる「月命日(つきめいにち)」と呼びます。この月命日や、一周忌、三回忌といった年忌法要の際には、普段のお勤めと何か違うことをすべきなのでしょうか。ご家族を亡くされた方にとっては、特に気になる点かもしれません。

この問いに対する浄土真宗の考え方は、非常にシンプルです。それは、特別な儀式を行うことよりも、故人を縁として、改めて阿弥陀如来の教えに深く触れる機会とすることが最も大切だ、ということです。前述の通り、浄土真宗では故人はすでに阿弥陀如来の救いの中、お浄土に生まれていると考えます。ですから、私たちが何か特別な儀式をして故人の魂を慰めたり、より良い世界へ送ったりするという「追善供養」の発想はありません。

では、何もしなくて良いのかというと、そういうわけではありません。月命日や法要は、故人を偲び、命の尊さや無常(全てのものは移り変わっていくということ)を改めて心に刻む、私たち自身のための大切な仏縁の日なのです。故人がいなければ、お仏壇に手を合わせたり、お経の意味を考えたりする機会はなかったかもしれません。そのご縁に感謝し、普段よりも少し時間をかけ、心を込めてお勤めをすることが、何よりの行いとなります。具体的には、以下のようなことを心がけてみてはいかがでしょうか。

- お仏壇の荘厳を丁寧に行う:普段よりも念入りにお仏壇とその周りを掃除し、お仏具を磨きます。空間を清めることで、自然と心も引き締まります。

- お花やお供えを新しくする:故人が好きだったお花や季節の花、好物だったお菓子や果物などをお供えし、生前の姿を偲びます。

- 家族で時間を作る:可能であれば、家族が集まって一緒にお仏壇の前に座り、お勤めをします。故人の思い出を語り合うことも、大切な時間です。

- お寺の法要に参加する:菩提寺があれば、月例の法要などに参加し、僧侶の法話を聞く(聞法する)のも、教えへの理解を深める良い機会です。

このように、月命日や法要は、故人を通して私たちが仏法に出遇い直すための日です。特別な儀式にこだわるのではなく、感謝の心で丁寧にお勤めをすること、それが浄土真宗における最も尊い供養の形と言えるでしょう。

便利なアプリや動画を活用する方法

お勤めを始めたいと思っても、「お経本が手元にない」「正しい読み方が分からない」といった理由で、最初の一歩を踏み出せないでいる方もいらっしゃるかもしれません。そのような現代の私たちにとって、スマートフォンアプリやYouTubeなどの動画サイトは、仏教に親しむための非常に心強い味方となってくれます。

これらのデジタルツールは、伝統的な仏道を否定するものではなく、むしろ時代に合った形で教えに触れる機会を提供してくれる、新しい形の「仏縁」と捉えることができます。特に、お経の読み方を学ぶ上では、これ以上ないほど優れた教材となり得ます。

具体的に、これらのツールをどのように活用できるか見ていきましょう。

お経アプリの活用法

スマートフォン向けの「お経アプリ」は数多くリリースされており、その多くが無料で利用できます。これらのアプリには、一般的に以下のような機能が搭載されています。

- お経のテキスト表示:ふりがな付きでお経の全文が表示されるため、お経本がなくてもお勤めができます。

- 音声再生機能:僧侶による読経の音声を再生できます。これをお手本にすることで、正しい節回しやリズムを耳から学ぶことが可能です。

- 作法解説:数珠の持ち方や焼香の仕方など、基本的な作法をイラストや文章で解説してくれる機能もあり、初心者には大変役立ちます。

動画サイト(YouTubeなど)の活用法

YouTubeなどの動画サイトでは、多くのお寺が公式チャンネルを開設し、日々のお勤めの様子や法話などを配信しています。これを活用するメリットは非常に大きいです。

- 視覚的な学習:実際の僧侶がお勤めをする様子を見ることで、お経の読み方だけでなく、合掌の仕方、おりんを鳴らすタイミング、立ち居振る舞いまで、総合的に学ぶことができます。

- 宗派ごとの違いの確認:「浄土真宗本願寺派 勤行」「真宗大谷派 正信偈」のように、ご自身の宗派名を加えて検索することで、より正確なお手本を見つけることができます。

- 法話による理解の深化:お勤めの動画だけでなく、僧侶による「法話」の動画も数多くあります。お経の言葉の意味や、教えを日常生活にどう活かすかといった話を聞くことで、お勤めがより一層意味深いものになります。

デジタルツール利用時の留意点

非常に便利なツールですが、利用する際には一つだけ注意点があります。それは、必ずご自身の宗派に合ったコンテンツを選ぶことです。前述の通り、同じ浄土真宗でも本願寺派(お西)と大谷派(お東)では、お経の節回し(声明)や作法に違いがあります。ご自身の家の宗派を確認した上で、適切なコンテンツを活用するようにしましょう。

浄土真宗で避けるべきことや考え方

浄土真宗の教えは、阿弥陀如来の「他力」を信じるという点で、他の仏教宗派とは一線を画す独自の思想を持っています。そのため、他の宗派ではごく当たり前に行われている習慣や考え方の中には、浄土真宗の教えとは相容れないものも存在します。自分でお経をあげるにあたり、これらの点を理解しておくことは、教えの道をまっすぐに歩む上で非常に重要です。

最も根本的な注意点は、これまでも触れてきた通り、お勤めを「追善供養」や「現世利益の祈願」の手段と捉えないことです。この二つは、私たちの「自力」の発想から生まれるものであり、すべてを仏様におまかせする「他力」の教えとは異なります。

これを踏まえた上で、日常生活の中で特に混同しやすい、避けるべき、あるいは宗派の教えの中心ではない考え方や行為を具体的に見ていきましょう。

浄土真宗の教えと異なる習慣・考え方

- 「般若心経」を読むこと 「般若心経」は非常に有名で尊いお経ですが、これは自力で悟りを目指す「聖道門(しょうどうもん)」の教えを説いたものです。阿弥陀如来の救い(他力回向)を信じる「浄土門(じょうどもん)」である浄土真宗の勤行では、般若心経は通常用いません。最終的には所属するお寺の指導に従うのが良いでしょう。

- お守りや御札、占いに頼ること 「このお守りがあれば安心」「今日の運勢は…」といった考え方は、私たちの力で運命をコントロールしようとする自力の発想につながります。浄土真宗では、どのような出来事もすべて阿弥陀如来のはからいの中にあると受け止めます。そのため、特定の物に霊的な力を求めたり、占いで吉凶に一喜一憂したりすることは、教えの中心ではありません。

- 「供養してあげる」という上からの目線 故人に対して「私がお経を読んで供養してあげている」という考え方は、無意識のうちに自分を善い行いができる側、故人を救われるべき側と位置づけてしまいます。そうではなく、「故人のおかげで、私が仏法に触れさせていただいている」という感謝と謙虚な姿勢が、浄土真宗の門徒として大切にしたい心構えです。

これらの習慣は、日本の文化の中に深く根付いているため、完全に切り離すのは難しいかもしれません。しかし、「これは浄土真宗の教えの中心ではない」ということを知っておくだけでも、お勤めと向き合う姿勢は大きく変わってきます。お勤めは、私たちの不安を取り除くために何かを求める時間ではなく、すでに大きな慈悲に包まれていることに気づかせていただく、感謝の時間なのです。

自分で浄土真宗のお経をあげて心を整えよう

- 浄土真宗のお勤めは亡くなった方への追善供養ではないことを知る

- 阿弥陀如来の広大な慈悲に感謝しその教えを聞くための時間です

- 作法を間違えても大丈夫であり大切なのは仏様と向き合う気持ち

- 完璧を目指すよりもまず手を合わせることから始めるのが第一歩

- お勤めは朝夕が基本ですがご自身の生活に合わせて継続しましょう

- ご本尊を中心に三具足(燭台・香炉・花瓶)などを少しずつ整える

- 日々のお勤めでは親鸞聖人の教えが詰まった「正信偈」を唱えます

- お浄土の世界が説かれた「仏説阿弥陀経」も大切にされるお経です

- お線香は立てず折って寝かせると公式に案内されています

- りんの音色は心を整えお勤めの始まりと終わりを告げる大切な合図

- 月命日は故人を縁として仏法に改めて出遇い直すための大切な日

- 練習にはお手本の音声が聞けるアプリや動画サイトの活用が有効です

- ご自身の宗派(本願寺派・大谷派など)に合った情報かを確認する

- お勤めは何かを祈願するのではなくすでに救われていることへの感謝

- 自分でできるお勤めは忙しい日々に心の静けさをもたらしてくれます