お遍路に意味はない?誤解を解き巡礼の本当の価値を知る旅

こんにちは。四国の風に吹かれながら、仏教の教えを学び続けている幸せのかたちの運営者です。

ふとインターネットでお遍路について調べているとき、お遍路は意味がない、あるいはやっても無駄だという厳しい意見を目にして、心がざわついたことはありませんか。検索結果に並ぶ最悪だとか気持ち悪いといったネガティブな言葉を見ると、せっかくの興味もしぼんでしまいそうになります。

中には、マナーの悪い人が起こすトラブルの話や、お遍路は貧乏な旅だというイメージ、さらには泊まってはいけない宿がある、霊に取り憑かれるといった怖い噂まであり、不安を感じてしまうのも無理はありません。私自身も最初はそうした情報に触れ、本当に四国へ行くべきなのか迷う時間がありました。

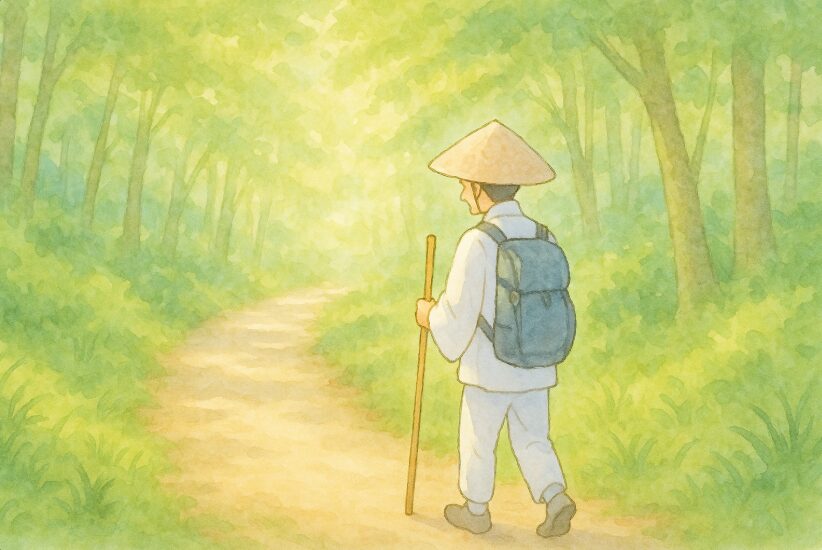

しかし、実際に巡礼の道を歩いてみると、そうした評判の多くが誤解や一部の極端な例に過ぎないことに気づきます。この記事では、公的な情報や資料も参考にしながらネット上の噂の背景を整理し、現代において私たちが四国を巡る意義について、私なりの経験を交えてお話しします。

- お遍路に対してネガティブな評判が立つ背景と心理的な理由がわかる

- マナー違反やトラブルの実例を知り自分自身が注意すべき点がわかる

- 宿泊や費用に関する現実的な知識を得て不安を解消できる

- 現代において自分なりのお遍路の目的を見つけるヒントが得られる

お遍路に意味はないと感じる主な理由

インターネットの検索窓に並ぶネガティブな言葉の数々。それらは一体どこから来ているのでしょうか。ここでは、お遍路に対して否定的な意見や感情が生まれる背景にある、具体的な事情や心理的な要因について掘り下げていきます。

ネット上で最悪と言われるお遍路の評判

これからお遍路を始めようとする方にとって、最悪という言葉ほど出鼻をくじくものはありません。しかし、この評判の正体を冷静に見つめてみると、その多くは巡礼そのものの欠陥ではなく、一部の人間関係や環境要因に起因していることがわかります。

ネット掲示板やSNSで拡散されるネガティブな意見の多くは、実は巡礼者自身の体験談ではなく、第三者による批判や、ごく一部のトラブルを見聞きした感想だったりします。もちろん、実際に不快な思いをした方もいるでしょう。長い旅路ですから、全ての瞬間が快適であるとは限りません。

期待と現実のギャップが生む失望感

よくあるのが、過度な期待を持ってしまったケースです。お遍路に行けば人生が劇的に変わる、すぐに悩みが解決する、といった魔法のような効果を期待してしまうと、現実に直面したときに意味がないと感じてしまうかもしれません。実際の巡礼は、地味で過酷な歩き旅の連続です。雨の日もあれば、足のマメが痛む日もあります。その単調さと苦労の中に意味を見出すには、少し時間がかかることもあります。

ドラマや映画で見るような、出発してすぐに悟りを開くような展開は稀です。むしろ、歩いている最中はなんでこんな辛いことをしているんだろうと自問自答することの方が多いかもしれません。しかし、その葛藤こそが、後になってじわじわと効いてくる心の変化の種になるのです。

人間関係のストレスとネットの増幅

また、人間関係のストレスも一因です。宿で一緒になった人と気が合わない、マナーの違う人と同席して不快だった、といった経験が、旅全体の評価を下げてしまうことがあります。これはどんな旅行でも起こり得ることですが、お遍路という特殊な環境下では、より敏感になってしまうのかもしれません。

特にネット上では、99の良い体験よりも1の悪い体験の方が大きく語られがちです。たまたま出会った不機嫌な納経所の方や、無愛想な宿の主人の話が、さもお遍路全体の雰囲気であるかのように語られることがありますが、それはあくまで全体のごく一部の側面です。

評判を鵜呑みにしないコツ

ネット上の意見はあくまで個人の感想です。特に感情的な言葉で書かれているものは、その時の状況や相性に大きく左右されています。良い意見も悪い意見も、一つの参考情報として受け止め、最終的には自分で判断する冷静さを持つことが大切です。

生理的に気持ち悪いと感じてしまう心理

お遍路さんの姿を見て、どこか気持ち悪い、怖いと感じてしまう心理についても触れておきましょう。白装束に金剛杖という独特のスタイルは、日常生活ではまず見かけない異質なものです。死に装束を意味するという由来を知らなければ、集団で歩く姿に宗教的な圧力を感じて引いてしまうのも無理はありません。

特に若い世代の方や、宗教的な習慣に馴染みのない方にとっては、お経を唱える声や線香の匂い、古びたお寺の雰囲気が、本能的な違和感につながることもあるでしょう。私自身も最初は、熱心すぎる信仰の現場に圧倒され、少しだけ距離を置きたくなる瞬間がありました。

白衣が持つ本来の意味を知る

しかし、この違和感は知ることで解消されることが多いものです。白衣(びゃくえ)がなぜ白いのかご存じでしょうか。これは、かつての巡礼が命がけの旅であり、いつ行き倒れてもそのまま埋葬してもらえるように身につけた死に装束が由来です。つまり、白衣を着ることは、日常の自分を一度死なせ、生まれ変わるための覚悟の表れでもあります。

金剛杖もまた、ただの杖ではありません。弘法大師そのものとされ、宿に着いたら真っ先に杖の足を洗い、床の間に飾るほど大切に扱います。こうした背景にあるストーリーや精神性を知ると、ただの奇妙な格好ではなく、深い祈りの象徴として見えてくるはずです。

現代的なスタイルでの参加もOK

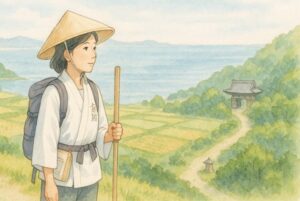

もし、どうしても見た目や雰囲気に馴染めない場合は、無理に伝統的なスタイルを真似る必要はありません。最近では、アウトドアウェアやカジュアルな服装で巡礼を楽しむ方も見られるようになりました。リュック一つで身軽に歩くバックパッカースタイルの外国人遍路さんの姿も珍しくありません。

形から入ることも大切ですが、それにとらわれすぎて参加をためらうのはもったいないことです。自分にとって心地よい距離感で、敬意を持ちつつ参加することも、現代的なお遍路の楽しみ方の一つです。実際に自分がその装束を身にまとい、祈りの場に身を置いてみると、そこにあるのは純粋な祈りや、自分自身と向き合う静かな時間であることがわかります。外側から見るのと内側から体験するのとでは、景色がまったく違って見えるのです。

実は貧乏ではないお遍路の経済事情

昔の物語やドラマの影響でしょうか、お遍路といえば貧乏で、人からの施しを受けて旅をするものというイメージを持っている方が少なからずいます。もしあなたが、お金がないからお遍路でもしようか、と考えているなら、それは大きな誤解かもしれません。

現代のお遍路、特に歩き遍路を通すには、それなりの装備と宿泊費、そして何より長い期間仕事を休むことができる時間的な余裕が必要です。実際には、定年退職後の楽しみや、自分への投資として巡礼を行っている方が多く、ある意味で非常に贅沢な大人の旅とも言えます。

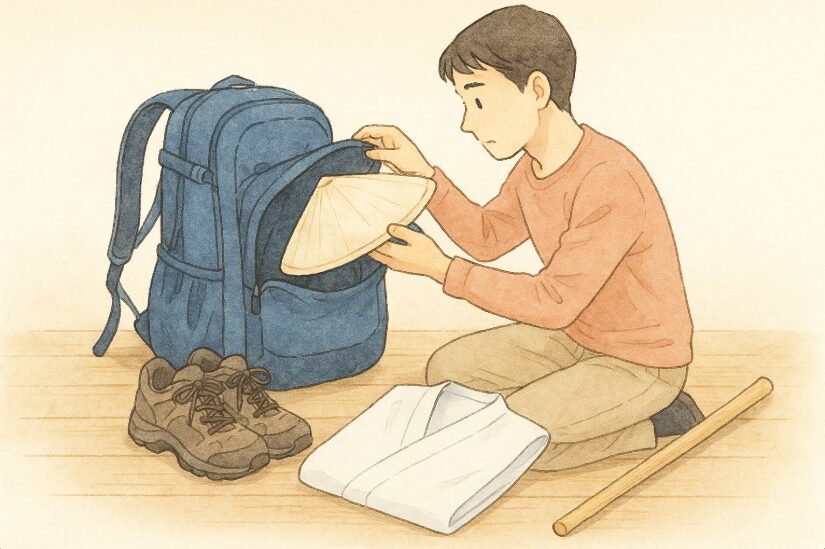

装備を揃えるだけでも費用はかかる

まず、お遍路を始めるための初期費用がかかります。白衣、輪袈裟、金剛杖、納経帳などの基本セットを揃えるだけでも数万円、さらに長時間歩くための高機能な靴やリュック、雨具などを準備すれば、選ぶ装備によっては、装備だけで10万円近くになることもあります。これは登山やゴルフといった趣味と同様、しっかりとした準備が必要なアクティビティなのです。

現代のお接待の捉え方

地元の方からのお接待は、金銭的な援助というよりも、巡礼者を応援したいという心の交流です。飲み物やお菓子をいただいたり、休憩場所を提供してもらったりすることはありますが、それを旅の資金源として当てにするのは間違いです。

むしろ、お接待を受けたら納め札をお渡しし、感謝の気持ちを伝えるのが礼儀です。このやり取りこそが、四国遍路の醍醐味であり、お金では買えない温かさがあります。経済的な自立があってこそ、純粋な感謝の気持ちでお接待を受け取ることができるのです。

もし予算に不安がある場合は、野宿や善根宿に頼るのではなく、キャンプ場を利用したり、比較的安価なビジネスホテルやゲストハウスを上手に組み合わせたりして、計画的に節約することをおすすめします。お金がないから歩くのではなく、自分の足で歩くことの豊かさを求めて歩くのが、現代のお遍路です。

マナーの悪いお遍路によるトラブル事例

残念ながら、マナー悪いと言われてしまうお遍路さんが存在することも事実です。これがお遍路全体のイメージを下げ、意味がない、迷惑だと言われる原因の一つになっています。

よく耳にするのは、ゴミのポイ捨てや、早朝・深夜の騒音問題です。住宅街にある札所も多く、早朝から大きな声でお経を唱えたり、鈴を鳴らしたりすることは近隣住民への迷惑となります。また、お接待を当然の権利のように受け取ったり、まれに宿泊施設で横柄な振る舞いをしてしまう一部の遍路がいることも指摘されています。こうした感謝を欠いた行動が、地域の方々とのトラブルの原因になることもあります。

特に注意したい宿泊トラブル

予約なしで宿に押しかけて断られ、逆上するといったケースは、宿の方々を大いに困らせています。遍路宿は家族経営の小さなところも多く、食事の準備や部屋の清掃など、受け入れには事前の準備が必要です。お遍路なら泊めてくれて当然という甘えは捨てなければなりません。

また、宿の設備に対する過度な要求もトラブルの元です。古い民宿などでは、壁が薄かったり、トイレが共同だったりすることもあります。それをホテルのようなサービス基準で批判するのは筋違いです。その不便さも含めて楽しむ心の余裕が求められます。

納経所でのマナー

納経所(御朱印をもらう場所)での振る舞いも大切です。お参りもせずに納経所へ直行し、スタンプラリーのように御朱印だけを集める行為は、厳しくたしなめられることがあります。また、小銭を用意せず一万円札を出したり、昼休みや閉門時間を過ぎてから無理にお願いしたりするのもNGです。

注意すべき行動リスト

- 私有地への無断立ち入りや野宿

- 深夜早朝の読経や話し声(時間は常識の範囲内で)

- お接待への過度な期待や要求(感謝を忘れずに)

- 橋の上で杖をつく(弘法大師が休んでいるとされるため)

- トイレや休憩所を汚したまま立ち去る

- 納経所での列の割り込みや大声での会話

こうした事例を反面教師とし、私たちは地域の方々に敬意を払い、謙虚な気持ちで歩を進めることが大切です。来た時よりも美しくの精神で、地元の方から歓迎されるお遍路さんを目指しましょう。

スピリチュアルな不安やお遍路の怖い噂

お遍路に行くと霊に取り憑かれる、あるいは逆打ち(逆回り)をすると呪われるといった、オカルトめいた噂を耳にして不安になる方もいるでしょう。特に、四国という土地が持つ神秘的な雰囲気や、古い因習を描いた映画などの影響で、怖いイメージが増幅されているようです。

しかし、公的な資料や真言宗の教えを調べた限りでは、巡礼者を不用意に怖がらせるような教義は見当たりません。むしろお遍路は、亡くなった方の供養や、自身の心の浄化を目的に行われるポジティブな行いです。

同行二人という心の支え

お遍路には同行二人(どうぎょうににん)という言葉があります。これは、一人で歩いていても、常に弘法大師さまが一緒に歩いてくださっているという意味です。菅笠にも書かれているこの言葉は、孤独な旅の大きな支えとなります。

何か悪いものが憑くのではないかと怯えるよりも、大師さまがそばにいて守ってくださっていると信じることが、何よりの心の安定につながります。道に迷ったとき、足が痛くて動けなくなったとき、ふと吹く風や通りがかりの人の言葉に、大師さまの導きを感じる瞬間があるはずです。

物理的な「怖さ」への対策

スピリチュアルな怖さよりも、現実的な山道の怖さには注意が必要です。遍路道の中には、街灯のない山道や、足場の悪い崖沿いの道も存在します(いわゆる「遍路ころがし」と呼ばれる難所です)。

それでも不安な方は、明るい時間帯に行動する、人気のない山道は一人で歩かない、信頼できる宿に泊まるなど、物理的な安全対策をしっかり行うことで、恐怖心を和らげることができます。夕暮れ時の山道は想像以上に暗くなるのが早いです。午後3時頃には山を降りる計画を立てるのが賢明です。不安は自分の心が作り出す影のようなものかもしれません。正しい知識と準備で、光の方へ目を向けていきましょう。

逆打ちに関する呪いの噂については、以下の記事で詳しく検証しています。

知識があればお遍路に意味はないと迷わない

お遍路に対するネガティブなイメージの多くは、実は知識不足や誤解から生じています。ここからは、宿や費用、日数といった具体的な現実を知り、初心者が持つべき心の構えについて解説します。事実を知れば、漠然とした不安は消えていくはずです。

四国遍路で泊まってはいけない宿のルール

ネット検索でよく見かける泊まってはいけない宿というフレーズ。これを見ると、何か恐ろしい宿があるのかと身構えてしまいますが、公式にそのようなブラックリストが存在するわけではありません。

実際に避けるべきなのは、特定の宿そのものではなく、お遍路のマナーとして泊まってはいけない場所や、宿側に迷惑をかける泊まり方です。たとえば、善根宿や通夜堂と呼ばれる施設の中には、管理上の理由で閉鎖されたり、事前の許可が必要だったりする場所もあります。また、野宿が禁止されている道の駅や公園でテントを張ることも、地域住民への迷惑となるため厳禁です。

快適な宿選びのポイント

宿選びで失敗しないためには、事前の情報収集と予約が欠かせません。最近ではインターネットで予約できる宿も増えましたが、電話予約が基本の遍路宿もまだまだ多いです。電話での対応でおかみの人柄がなんとなく分かることもあります。自分に合いそうかどうか、直感を大切にするのも一つの方法です。

宿の種類も多様です。民宿では家庭的な料理と他の遍路さんとの交流が楽しめますし、ビジネスホテルならプライバシーが守られ、ゆっくり体を休めることができます。また、宿坊を利用するのもおすすめです。お寺に泊まるという貴重な体験ができ、朝のお勤めに参加することで、より深くお遍路の文化に触れることができます。ただし、門限や消灯時間が早い場合が多いので、その点は理解しておきましょう。

飛び込み宿泊のリスク

最も避けるべきは、予約なしでの飛び込み宿泊です。特に春や秋の遍路シーズンや、連休中はどこの宿も満室になります。行けばなんとかなるという考えは、野宿を余儀なくされるリスクを高めるだけでなく、宿側にも多大な迷惑をかけます。遅くとも当日の昼まで、できれば前日までに予約を入れるのがマナーであり、自分の身を守る術です。

より詳しい宿の選び方や注意点については、以下の記事で解説しています。

現代のお遍路さんに必要なお金の目安

お遍路はお金がかかるのか、それとも節約できるのか。この金銭感覚のズレも、意味がないと後悔する要因になりかねません。あらかじめ予算の目安を知っておくことで、心に余裕を持って巡礼に臨むことができます。

移動手段によって大きく異なりますが、全ての行程を歩き通す場合、宿泊費や食費を含めて数十万円単位の費用がかかることが一般的です。具体的には、1日あたり1万円前後(宿代・食費・納経代など)×日数分と考えておくと計算しやすいでしょう。

費用の内訳イメージ

| 項目 | 費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 宿泊費 | 6,000円〜8,000円 | 1泊2食付きの民宿の相場。素泊まりなら安くなる。 |

| 食費・飲料 | 1,000円〜2,000円 | 昼食や行動食、水分補給。夏場は飲料代がかさむ。 |

| 納経料 | 300円〜500円 | 1ヶ寺あたり。軸や白衣にも押印する場合は増える。 |

| 洗濯・その他 | 500円前後 | コインランドリー代や賽銭、ローソク線香代など。 |

これに加え、出発前の装備購入費や、四国までの交通費が必要です。一方で、バスツアーや車を利用すれば、日数を短縮できる分、総額を抑えられるケースもあります。バスツアーなら、宿泊や食事がセットになっており、予算管理がしやすいというメリットがあります。

賢く費用を抑えるコツ

予算を抑えたい場合は、全ての行程を一気に行うのではなく、何回かに分けて行く区切り打ちを活用するのも手です。一度にかかる出費を分散させることができます。また、宿は素泊まりにして近くのコンビニやスーパーを利用する、洗濯は手洗いで済ませるなど、小さな工夫の積み重ねも大切です。

決して安い金額ではありませんが、それだけの費用をかけてでも得るものがあると確信できたとき、その出費は浪費ではなく、人生への有意義な投資へと変わります。お金の使い方にも、それぞれの巡礼のスタイルが表れるものです。

具体的な予算の内訳や節約のヒントについては、こちらを参考にしてください。

八十八ヶ所を巡るのにかかる日数の考え方

時間は有限です。忙しい現代人にとって、四国を一周するためにどれだけの日数が必要かを知ることは、お遍路を実行に移すための第一歩です。

歩き遍路であれば一般的に40日から50日程度かかります。距離にして約1200〜1400キロメートル。健脚な方ならもう少し早く回れるかもしれませんが、天候による停滞や体調不良も考慮し、余裕を持ったスケジュールが必要です。車やバイクなら10日から2週間程度が目安となります。もちろん、これはあくまで通し打ち(一度にすべて回ること)の場合です。

自分に合ったペース配分:区切り打ちのすすめ

仕事や家庭の事情でまとまった休みが取れない場合は、週末や連休を利用して少しずつ回る区切り打ちがおすすめです。例えば、今回は徳島県(発心の道場)だけ、次は高知県(修行の道場)の半分までというように、県ごとや数日単位で計画を立てられます。これなら、仕事を辞めることなく、何年もかけて結願を目指すというライフワークとして楽しむことができます。

実際、私の周りでも、定年まで待たずに、現役世代のうちから区切り打ちで少しずつ進めている方がたくさんいます。次のお遍路まで仕事を頑張ろうというモチベーションにもなるようです。

効率だけを求めないこと

あまりにタイトなスケジュールを組んでしまうと、お参り自体が作業のようになってしまい、心の充足を得られなくなってしまいます。移動だけで精一杯になり、景色を楽しむ余裕もなくなってしまっては本末転倒です。自分の体力やスケジュールに合わせた、無理のないプランを見つけることが、意味のあるお遍路にするコツです。焦らず、一歩一歩進むこと自体に価値があるのです。

日数短縮の工夫や移動手段ごとの目安は、以下の記事で詳しく紹介しています。

初心者が知っておくべきお遍路の目的

結局のところ、お遍路の意味を決めるのは、他の誰でもないあなた自身です。歴史的には、病気平癒や先祖供養が主な目的でしたが、現代ではもっと多様な理由で人々は四国を訪れています。

私の場合は、親の死という大きな喪失感がきっかけでした。手を合わせることで心が落ち着き、悲しみを乗り越える力を得たいと願ったのです。お寺で読経をする時間は、亡き人と対話するような静謐なひとときでした。

現代における多様な動機

このように、供養や祈願を目的にする方もいれば、自分探しの旅として、あるいは健康維持やウォーキング、観光、スタンプラリーのような達成感を求めて参加する方もいます。最近では、デジタルデトックスとして、スマホから離れて自然の中に身を置くことを目的にする若者も増えています。

- 供養・祈願:病気平癒、先祖供養、家内安全など

- 自分探し:転職や退職の節目、人生のリセット

- レジャー:歴史探訪、ハイキング、御朱印集め

- メンタルケア:ストレス解消、マインドフルネス

目的は途中で変わってもいい

最初は観光気分で始めたけれど、歩いているうちに心が洗われ、信仰心が芽生えたという方も少なくありません。逆に、深刻な悩みを持って始めたけれど、雄大な自然や温かい人々に触れるうちに、悩んでいたことがちっぽけに思えてきて、明るい気持ちで旅を終える方もいます。

どのような動機であれ、仏さまの前に立ち、手を合わせる瞬間の尊さに変わりはありません。何のために歩くのかという問いを抱きながら歩くこと自体が、一つの修行とも言えます。自分なりの目的を一つ持っておくことで、辛い道のりも意味のある時間へと変わっていきます。

お遍路に意味はないという迷いへの最終結論

お遍路に意味はないのか。その問いに対する私の答えは、あなた自身が意味を見出そうとする限り、決して無駄にはならないということです。

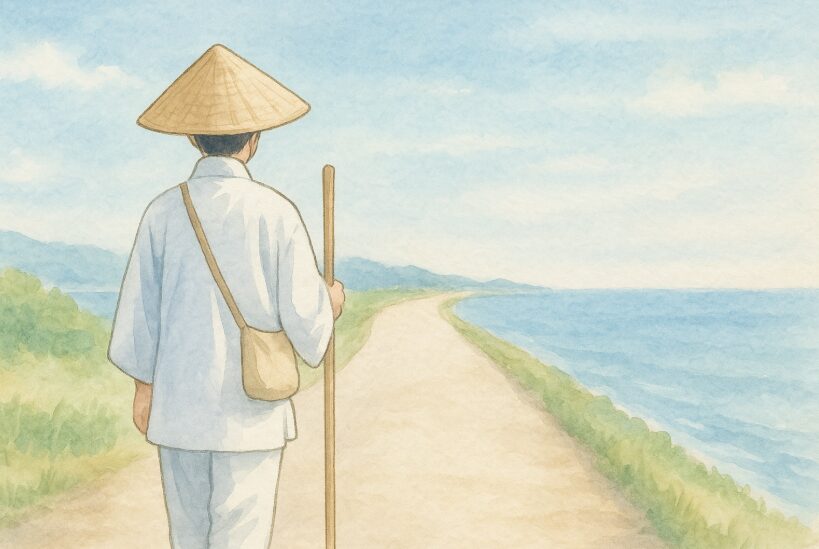

道中で出会う美しい景色、地元の方々の温かいお接待、そして肉体の疲労とともに訪れる精神的な静寂。これらは実際に足を運んでみなければ感じ取れないものです。たとえ期待していたような劇的な奇跡が起きなかったとしても、四国の地で過ごした時間や、そこで感じた風の匂い、出会った人々の笑顔は、あなたの心の中に確かな経験として残るはずです。

もしかすると、お遍路を終えた直後は何も変わっていないように感じるかもしれません。しかし、日常生活に戻ってふとした瞬間に、あの時の苦しさに比べれば、あの時の景色がまた見たいと、旅の記憶がそっと背中を押してくれるように感じる瞬間が訪れるかもしれません。ネット上の言葉に惑わされず、自分の心と体で四国を感じてみてください。きっとそこには、画面越しでは得られないあなただけの気づきが待っているはずです。