お遍路の初心者が知る全知識。準備から計画まで徹底ガイド

こんにちは。幸せのかたち、運営者です。

ふとしたきっかけで、四国のお遍路に興味を持った。でも、いざ行こうと思っても、お遍路の初心者にとっては、何から準備すればいいか迷ってしまいますよね。

服装はやっぱり白装束じゃないとダメなのかな、それとも服装は自由でいいのかな。お遍路は車や自転車で回ってもいいのか、宿泊はどうすれば…。お遍路の初心者ツアーというのもあるみたいだけど、まずは自分で基本を知りたい。

そんな、第一歩を踏み出す前のたくさんの疑問や不安。この記事で、そのモヤモヤをスッキリさせるお手伝いができれば嬉しいです。

- お遍路の基本的な心構えと精神性がわかる

- 初心者におすすめの服装や必要な持ち物リストがわかる

- 札所での具体的な参拝作法とマナーがわかる

- 移動手段(車・ツアー)や費用、宿泊など現実的な計画の立て方がわかる

お遍路の初心者が知るべき準備と心構え

お遍路は、ただのスタンプラリーではありません。まずは、その旅の根底にある精神的な側面と、巡礼者としての基本的な準備について見ていきましょう。心が整うと、見える景色も変わってきますよ。

お遍路はどこから始める?

お遍路を始めよう!と思ったとき、まず迷うのがどこからスタートするかですよね。

伝統的には、徳島県にある1番札所「霊山寺(りょうぜんじ)」から番号順に88番まで巡る「順打ち(じゅんうち)」が基本とされています。ここからスタートする方が多いので、お遍路用品も揃えやすいですし、初心者の方も自然に流れに乗れるかもしれません。

ちなみに、88番から逆に1番へ向かう「逆打ち(ぎゃくうち)」という回り方もあります。順打ちよりも道標が少なく難易度が高いとされますが、うるう年に回ると特別なご利益がある、なんていう説も古くからあるようです。

でも、絶対に1番から始めないといけない、というルールはありません。

「区切り打ち」という現実的な選択

全行程(約1,200~1,400km)を一度に回る「通し打ち」は、歩きなら1ヶ月半~2ヶ月、車でも10日~2週間ほどかかります。現代を生きる私たちにとって、これはなかなかハードルが高いですよね。

そこで、現在のお遍路さんの主流となっているのが「区切り打ち」です。これは、全行程を何回かに分けて、自分の都合のつくタイミングで巡る方法。

- 週末だけ利用して、行けるところまで進む。

- お正月休みやゴールデンウィークで、数日間集中して巡る。

- まず「一国参り」として徳島県だけ、次は高知県だけ、と県単位で区切る。

こんな風に、自分のペースで進められるのが最大のメリットです。前回中断した場所から再開することを「打ちつぎ」と呼びます。

もっと言えば、まずは自宅から一番近い札所や、旅行先でたまたま見かけた札所、なんとなく縁を感じる札所を1ヶ寺だけお参りしてみる。それも立派なお遍路の第一歩です。大切なのは、無理をしないこと、そして「やってみよう」と思うその気持ちですね。

精神の核心「同行二人」とは?

お遍路さん独特の装備や、巡礼の道中でよく目にする言葉があります。それが「同行二人(どうぎょうににん)」です。

これは、お遍路の精神的な核心を表す、とても大切な言葉。四国霊場を開かれた弘法大師(空海)さま。そのお大師さまと常に二人で一緒に旅をしている、という意味が込められています。

白衣の背中に書かれた「南無大師遍照金剛」の文字も、お大師さまへの帰依を示す真言であり、まさしく「同行二人」の証です。

たとえ一人で歩いている孤独な道中でも、常にお大師さまがそばにいて、見守り、導いてくれている。そう思うと、なんだか心が温かくなりませんか?

お大師さまの分身「金剛杖」

この「同行二人」の精神を象徴するものが、お遍路さんが持つ「金剛杖(こんごうづえ)」です。

あの杖は、単なる歩行の補助具ではなく、お大師さまの分身そのものとされています。だから、お遍路さんは杖をとても大切に扱うんです。

【金剛杖のハウツー・マナー】

- 宿に着いたら:まず自分より先に、杖の先端(石突)を洗い清め、部屋の床の間など清浄な場所に置かせてもらいます。

- 橋の上では:昔、お大師さまが橋の下で野宿されたという伝説から、お大師さまを踏みつけないよう、橋の上では杖をつかない(持ち上げて渡る)のが慣習です。

- 持ち込まない:不浄とされる場所(お手洗いなど)には持ち込みません。

- 手から離さない:基本的には常に持ち歩きますが、お参りの際は杖立てがある場合も多いです。

このように、杖をお大師さまご本人として敬意をもって扱うことが、お遍路の作法の一部になっています。

お遍路初心者の服装について

お遍路さんといえば、白い服に笠、というイメージが強いですよね。お遍路の初心者の服装として、あの「白装束」は必須なのでしょうか?

伝統的なスタイルには、それぞれ深い意味があります。

白衣(はくえ / びゃくえ)

巡礼者の正装です。白は清浄さや、何ものにも染まらない決意を表すとも言われます。また、昔はお遍路が命がけの旅であったことから、道中で行き倒れてもそのまま葬ってもらえるよう、死装束(覚悟の象徴)としての意味合いもあったそうです。

背中に「南無大師遍照金剛」と書かれているものが多いですね。袖があるタイプと、ベストのように袖がないタイプがあります。

菅笠(すげがさ)

強い日差しや突然の雨風から身を守る、非常に実用的なアイテムです。笠に「同行二人」の文字や、お大師さまを表す梵字が書かれていることもあります。

輪袈裟(わげさ)

首からかける略式の袈裟です。これは、お寺にお参りする際の「正装具」とされています。これ一つ身につけるだけでも、気持ちがグッと引き締まります。食事の時やお手洗いに行くときは、外すのがマナーです。

お遍路の服装は自由?

結論から言うと、お遍路の服装は自由です。必ずしも白装束でないといけない、ということはありません。

特に車で回る方などは、動きやすいカジュアルな服装、例えばチノパンにシャツ、といったスタイルの方も多いです。歩き遍路の方でも、白衣は着ずに、機能性の高いアウトドアウェア(登山用のウェアやレインウェア)を選んでいるケースも増えています。

ただし、お参りするのは神聖なお寺(札所)です。極端に露出の多い服(タンクトップや短すぎるショートパンツなど)や、あまりにラフすぎる格好は避けるのがマナーかな、と私は思います。

服装に迷ったときの「コツ」

なぜ白装束を着る人が今も多いのか。それは、地元の方や他のお遍路さんが一目でお遍路さんだと認識でき、コミュニケーションが円滑になる、という実利的な側面も大きいんです。

特に、四国独自の「お接待」文化。地元の方がお茶やお菓子を差し出してくれる時も、白衣を着ていると声をかけやすい、という面があるようです。

もし服装に迷うなら、普段着(動きやすい服)の上から「輪袈裟」だけでも身につけるのがおすすめです。これなら荷物にもなりませんし、巡礼者としての最低限の礼儀も示せます。

白衣も、袖のないベストタイプなら、Tシャツやパーカーの上から簡単に羽織れて便利ですよ。

靴選びのポイント

歩き遍路の場合、服装以上に重要なのが靴選びです。

歩きやすいスニーカーや、軽めのトレッキングシューズが一般的。大切なのは「履き慣れていること」です。新品の靴は、靴擦れの原因になりやすいので、事前に十分慣らしておきたいですね。

また、長時間歩くと足がむくむことを考慮して、少し大きめのサイズを選ぶと楽だ、という話もよく聞きます。靴下も、厚手のスポーツソックスや登山用のものが疲れにくいようです。

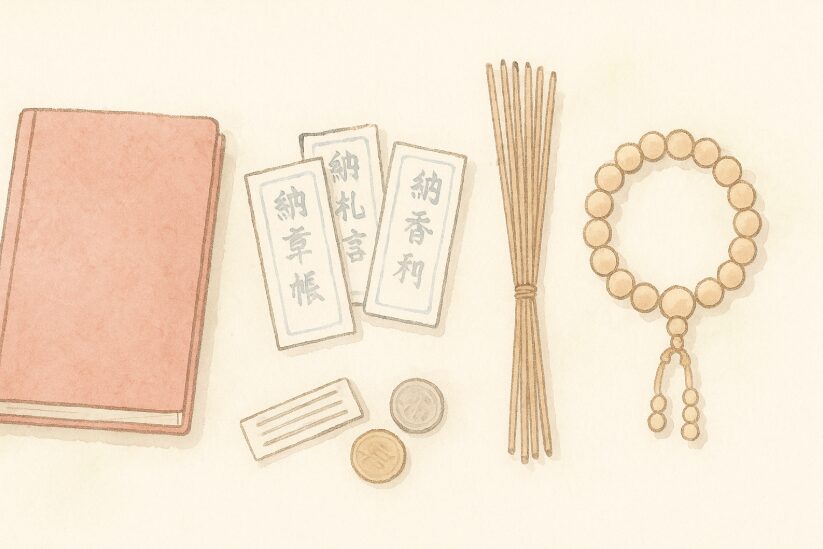

最低限必要な遍路用品リスト

服装の次は、持ち物ですね。お遍路には独特の道具がいくつかあります。巡礼スタイル(徒歩、車、ツアー)によっても必要なものは変わりますが、ここでは「お参りの儀式」に必要な最低限のものをリストアップします。

お参りに必要なもの(必須)

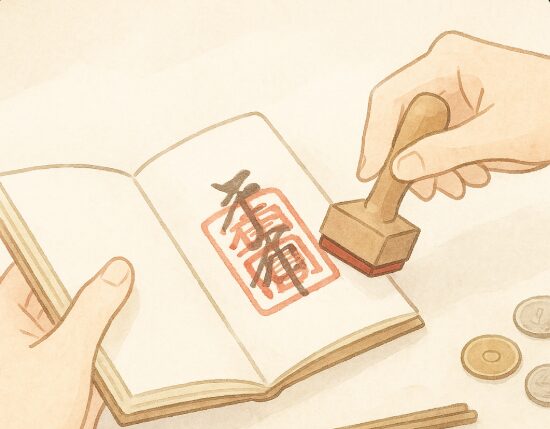

- 納経帳(のうきょうちょう)

お参りした証(御朱印)をいただくための帳面。和綴じの伝統的なものから、バインダー式のものまで様々です。単なるスタンプ帳ではない、お経を納めた証です。

- 納札(おさめふだ)

自分の名前や住所、願い事を書き、本堂と大師堂の納札箱にそれぞれ納める札。巡礼回数で色が決まっており、初心者は「白」です。お接待を受けた際のお礼(名刺代わり)としても使います。

- 蝋燭(ろうそく)・線香(せんこう)

仏さまやお大師さまへの「光」と「香り」のお供え物。お寺の売店でも買えますが、まとめて持っておくと便利です。

- 念珠(ねんじゅ / 数珠)

合掌する際に手に持つ仏具。ご自身の宗派のものでも、略式のものでも構いません。

あると良いもの(推奨)

- 経本(きょうほん)

般若心経などを読経する際に使います。読経は必須ではありませんが、お経を読み上げることで、より心がこもる気がします。ふりがな付きのものが初心者には読みやすいです。

- 輪袈裟(わげさ)

前述した、参拝時の正装具。着用するだけで「巡礼者モード」にスイッチが入ります。

- 金剛杖(こんごうづえ)

お大師さまの分身。歩き遍路でなくても「同行二人」の精神的な支えとして持つ方も多いです。

- 白衣(はくえ)

やはり正装は気持ちが引き締まります。納経所でお参りした日付の朱印を押してもらうこともできます。

これらの専門用具は、1番札所の霊山寺をはじめ、大きな札所の売店や、お遍路用品の専門店、インターネット通販などで一式揃えることができますよ。「お遍路さんセット」として、初心者に必要なものがまとめられているものもあります。

お遍路で注意したい作法とマナー

札所(お寺)に着いたら、いよいよお参りです。お遍路には、定められた参拝の手順(作法)があります。難しく考える必要はありませんが、基本的な流れを知っておくと、初心者でも慌てず、心静かにお参りできます。

【ステップ1】山門(さんもん)

お寺の入り口です。境内は仏さまの聖域。門の前で立ち止まり、合掌し、深く一礼してから入ります。

【ステップ2】手水舎(ちょうずや)

手水舎で心身を清めます。これは身体の外と内を清める行為です。

- 右手で柄杓(ひしゃく)を持ち、水を汲み、まず左手を清めます。

- 柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます。

- 再び右手に持ち、左の手のひらに水を受け、その水で口をすすぎます(柄杓に直接口をつけません)。

- 最後に、柄杓を縦にし、残った水で柄(え)の部分を洗い流してから元の場所に戻します。

【ステップ3】鐘楼(しょうろう)

鐘をつくことが許可されている札所では、参拝の前に1回だけ、静かにつきます。これは、仏さまへのご挨拶の合図(お参りに来たことを知らせる)とされています。

参拝後、帰る時につく鐘は「戻り鐘」や「出る鐘」と呼ばれ、縁起が悪いとされるため厳禁です! これだけは、本当に注意してくださいね。

【ステップ4】本堂(ほんどう)

まず、各札所のご本尊が祀られている「本堂」へ向かいます。

- 持参した「納札」を納札箱に納めます。

- 灯明(お蝋燭)を灯し、線香(3本が一般的)を供えます。

- お賽銭を納めます。

- 合掌し、「経本」を見ながらお経(般若心経など)を読経し、奉納します。

読経が難しい場合は、静かに合掌し、ご本尊さまの真言を唱えたり、心の中で感謝や願い事を伝えたりするだけでも大丈夫です。

【ステップ5】大師堂(だいしどう)

次に、弘法大師が祀られている「大師堂」へ向かいます。

ここでも、本堂と全く同じ手順(納札を納める、蝋燭と線香を供える、お賽銭を納める、読経する)を繰り返します。

【ステップ6】納経所(のうきょうじょ)

本堂と大師堂、両方の参拝がすべて終わった後に「納経所」を訪れます。

【作法で一番大切なこと】

初心者が間違いやすいのが、お参りの順番です。納経所(御朱印)は、スタンプラリーの窓口ではありません。必ず、本堂と大師堂 両方でしっかりお参り(お経の奉納)を済ませてから、その証として御朱印をいただきに行く、という順序を忘れないでくださいね。

窓口で「納経帳」を提出します。この際、各札所のご本尊の絵姿である「御影(おみえ)」も一緒に授かります。所定の納経料(詳細は後述)を支払いましょう。

【ステップ7】山門(さんもん)

すべての参拝が終わり、境内を出る際、山門で振り返り、ご縁が結ばれたことへの感謝を込めて、再び合掌・一礼します。

「お接待」のマナー

地元の方が「お接待」として飲み物や食べ物、時には宿などを無償で提供してくださる文化も四国遍路の大きな特徴です。

もしお接待を受けたら、それはお大師さまからのお恵みとして、感謝の気持ちで素直に受け取るのがマナーとされています。「自分は修行中だから」と頑なに断ることは、かえって相手の善意を無にすることにもなりかねません。

お礼として、自分の「納札」をお渡しするのが一般的です。金品でのお返しは基本的には不要とされています。受けたご恩は、また別のお遍路さんや、別の場所で誰かに親切にすることで「回していく」という考え方なんですね。

お遍路の初心者向けの具体的な計画ガイド

心の準備と持ち物がわかったら、いよいよ現実的な計画です。お遍路の初心者にとって、どうやって回るか、費用は?宿泊は?といった具体的な疑問にお答えしていきます。

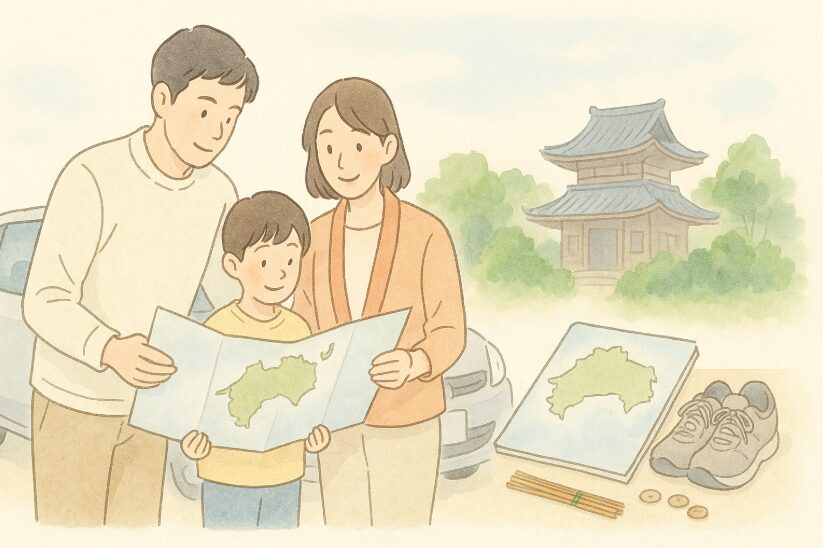

お遍路は車で回るのが効率的?

お遍路の原点はもちろん「歩き」ですが、現代では「車遍路」も全く問題ありません。むしろ、時間が限られている方や、体力に不安がある初心者にとっては、非常に現実的で効率的な選択肢です。

車遍路のメリット・デメリット

【メリット】

- 時間効率:札所間の長い距離を短時間で移動でき、1日に多くの札所を回れます。

- 天候に強い:雨風を気にせず移動できます。

- 体力温存:重い荷物を背負う必要がなく、体力的な負担が激減します。

- 計画の柔軟性:「区切り打ち」が非常にしやすいです。

【デメリット】

- 狭い道:札所によっては、山道が非常に狭かったり、対向車とすれ違うのが困難な場所もあります。運転には十分な注意が必要です。

- 駐車場:札所によっては駐車場が小さかったり、少し離れていたりすることも。

- 出会いの減少:歩き遍路ならではの道中の出会いや、お接待を受ける機会は減るかもしれません。

ご自身の車で行くほか、四国内の空港や主要駅でレンタカーを借りるのも賢い方法ですね。

お遍路と自転車の相性

歩きと車の中間として、「自転車」で回るお遍路さんもいらっしゃいます。車よりは遅く、歩きよりは早い。風を肌で感じながら進む達成感は、また格別なものがあるでしょうね。

ただ、四国は想像以上に山道や坂道が多いです。特に高知県の海岸線はアップダウンが続き、愛媛県や徳島県の山間部には厳しい峠越えもあります。

かなりの健脚と、パンク修理などの専門知識、そして相応の装備(ロードバイクやマウンテンバイク、ヘルメット、修理キット)が求められます。お遍路の初心者がいきなり全行程を自転車で、というのは少しハードルが高いかもしれません。

最近はE-bike(電動アシスト自転車)で挑戦する方もいるようですが、長距離になるため充電場所の確保など、綿密な計画がやはり重要になりそうです。

お遍路の初心者ツアー活用術

計画を立てるのが面倒…、一人で行くのは不安…、車の運転も自信がない…。そんな方には「お遍路の初心者ツアー」が断然おすすめです。

バスツアーが主流で、以下のようなメリットがあります。

- 手配が一切不要:面倒なスケジュール管理や宿泊・食事の手配をすべてお任せできます。

- 「先達(せんだつ)」が同行:お遍路のベテラン案内人である「先達」さんが同行し、作法や読経をリードしてくれたり、バス車内で法話をしてくれたりする場合が多いです。

- 効率的で確実:狭い山道もプロのドライバーが運転してくれますし、納経などもスムーズに進むよう段取りされています。

- 仲間との出会い:同じ目的を持つ仲間と出会えることも、ツアーならではの魅力かもしれません。

もちろん、自分のペースで回れない、興味のないお土産屋さんに寄る時間がある、といった自由度の低さはありますが、まずはツアーで一巡りしてお遍路とはどういうものかを体験し、二巡目から自分で計画する、というのも賢い方法だと思いますよ。

巡礼の費用や予算はいくら?

これはとても現実的で、大事な問題ですよね。ただ、いくらと断言するのは非常に難しいです。

なぜなら、費用は巡礼の方法(歩き、車、ツアー)と日数(通し打ち、区切り打ち)、そして宿泊先のランク(宿坊、民宿、ホテル)によって、文字通り桁が変わってくるからです。

「共通費用」と「変動費用」

お遍路にかかる費用は、大きくこの2つに分けられます。

【共通費用(必ずかかるもの)】

- 納経代(御朱印代):前述の通り、2024年4月1日から改定されました。主な新料金は以下の通りです。

- 掛け軸:1ヶ所 700円

- 納経帳:1ヶ所 500円

- 白衣:1ヶ所 300円

- 納経帳(重ね印):1ヶ所 300円(据え置き)

(注:上記は主な項目の目安です。例えば、納経帳に88ヶ所すべての御朱印をいただく場合は、500円×88ヶ所=44,000円が必要になります)

- 遍路用品代:納経帳、白衣、金剛杖などを揃える初期費用。1万~2万円程度を見ておく方が多いようです。

- お賽銭:本堂と大師堂、それぞれで納めます。金額は気持ち次第です。

【変動費用(人や方法による)】

- 交通費:四国までの往復費用、現地での移動費(ガソリン代、レンタカー代、公共交通機関代)。

- 宿泊費:1泊数千円の民宿から、1万円以上の旅館までピンキリです。

- 食費:1日3食、日数分かかります。

あくまで「一例」ですが、通し打ちの場合、歩き遍路で約40万~60万円、車遍路(レンタカー代除く)で約15万~25万円、といった情報もあります。これは宿泊先の選び方などで大きく変わるため、参考程度に捉えてください。

「お接待」で食費や宿泊費が浮くこともありますが、それはあくまで「結果論」です。お接待をあてにした予算組は絶対にしないでください。

費用については、ツアーなら旅行会社に、個人で行くなら利用する交通機関や宿泊先に最新の料金を確認し、ご自身の計画に合わせて試算してみてください。

お遍路初心者の宿泊先

お遍路さんのための宿泊施設には、いくつかの種類があります。

宿坊(しゅくぼう)

札所(お寺)の境内、またはその付属施設として運営される宿泊施設です。メリットは、お寺ならではの体験(早朝のお勤め(朝課)への参加など)ができる場合があること、非日常感が味わえること。デメリットは、門限が早い、相部屋の可能性がある、設備がシンプルな場合がある、などです。

遍路宿(へんろやど)

お遍路さんを専門、または主に対象とした旅館や民宿の総称です。メリットは、宿泊費が比較的リーズナブルなこと、他のお遍路さんとの情報交換や交流が生まれやすいこと。デメリットは、設備が古い場合もあること、札所の近くにあるとは限らないことです。

民宿・ホテル・旅館

一般的な宿泊施設です。メリットは、設備が快適でプライバシーが守られること。デメリットは、お遍路ならではの風情は薄れること、札所から遠い場合もあることです。

善根宿(ぜんこんやど)

お接待の一環として、地元の人々が(主に歩き遍路向けに)無償で提供してくださる宿のことです。非常にありがたい存在ですが、あくまで善意で成り立っているため、初心者がいきなり頼るものではありませんし、宿泊させてもらう際のマナーも問われます。

どのタイプの宿を選ぶにしても、特に週末や連休、観光シーズンは早めに予約することをおすすめします。歩き遍路の場合、当日の到着時間が見えないこともありますが、無断キャンセルは絶対にしないよう、遅れる場合は必ず連絡を入れましょう。

納経所の受付時間に注意【最新情報】

これは、特に車遍路などで1日に多くの札所を回る計画を立てている初心者の方に、最も注意してほしい情報です。

古いガイドブックや、何年も更新されていない個人ブログの情報を鵜呑みにしていると、当日のスケジュールが破綻してしまう可能性があります。

四国八十八ケ所霊場会は、2024年(令和6年)4月1日より、納経所の受付時間を変更しました。

【重要】納経所の受付時間

・変更前:午前7時 ~ 午後5時

・変更後:午前8時 ~ 午後5時

(出典:四国八十八ケ所霊場会公式サイト)

たった1時間ですが、この「午前7時」と「午前8時」の違いは非常に大きいです。早朝から動いて、朝7時に札所に到着しても、納経所は開いていません。

古い情報源には朝7時からと書かれている場合が非常に多いですが、現在は朝8時からです。この1時間の違いで、1日に回れる札所の数が変わってしまう可能性もあります。必ず午前8時開始でスケジュールを組んでください。

時間外(早朝や17時以降)に無理にお願いするようなことは、お寺の方のご迷惑になるので控えましょう。

お遍路の初心者としての第一歩

ここまで、お遍路の初心者として知っておきたい心構えから、服装、作法、具体的な計画まで、一通りお話ししてきました。

情報量が多くて、逆に尻込みしてしまったかもしれませんね。お作法とか、持ち物とか、なんだか難しそう…と。でも、安心してください。最初から完璧なお遍路を目指す必要なんて、全くありません。

現代では、全行程を一度に回る「通し打ち」よりも、自分のペースで分割して回る「区切り打ち」が主流です。

大切なのは、お大師さまに会いに行こう、お参りしてみよう、と思い立ったその「心」=「発心(ほっしん)」です。

まずは白衣も杖も持たず、一番近い札所へ「区切り打ち」で1ヶ寺だけお参りしてみる。経本がなくても、静かに手を合わせる。それだけでも、素晴らしいお遍路の始まりです。

お遍路に興味を持ったこと自体が、お大師さまとの不思議な「ご縁」の始まりなのかもしれません。

もし旅の途中で分からないことや不安なことがあれば、地元の方や、お寺の方、ベテランのお遍路さんに素直に尋ねてみてください。きっと「同行二人」のお大師さまが、その人たちの口を通して導いてくれるはずですよ。

この記事が、あなたの第一歩を後押しできれば幸いです。