お遍路の「結願(けちがん)」とは?意味と満願との違いを解説

こんにちは。幸せのかたちの運営者です。

お遍路の旅について調べていると、必ず目にする「結願(けちがん)」という言葉。四国八十八箇所霊場巡りのゴール、ということはなんとなく知っていても、その正確な意味や、達成した後に何をすべきか、気になることは多いですよね。

私自身、信仰について学び始めた頃、この結願の意味はもちろん、よく似た「満願」との違いが最初はよく分かりませんでした。特に四国お遍路においては、最後の88番札所で具体的に何をするのか、結願した後はどうするのか、例えばお礼参りは必須なのか、旅を共にした金剛杖はどう扱うべきか…など、実践的な疑問がたくさん湧いてくるかなと思います。

お遍路は、一番札所から始まり、八十八番札所で終わる長い旅です。その最終地点である結願は、巡礼者にとって最大の目標であり、最も感動的な瞬間の一つだと感じます。だからこそ、その意味や作法を事前に知っておくことで、より深く、心静かにその時を迎えることができるのではないでしょうか。

この記事では、私自身が学んできたことを基に、お遍路の大きな節目である結願について、その意味や作法、そして結願した後の流れについて、できる限り詳しく分かち合いたいと思います。

- 「結願」の基本的な意味がわかる

- 「満願」という言葉との違いがわかる

- 四国お遍路での結願の作法や流れがわかる

- 結願した後のお礼参りについてわかる

お遍路のゴール「結願」とは?

お遍路の旅路における最大のクライマックス、「結願」。まずは、この言葉そのものの基本的な意味や、お遍路における位置づけ、そしてよく似た言葉との違いについて、整理してみたいと思います。

結願の正しい読み方と意味

まず、読み方ですが、「結願」は一般的に「けちがん」と読みます。辞書によっては「けつがん」という読み方が併記されていることもありますが、仏教用語としては「けちがん」と濁らずに読むのが伝統的なようです。私も「けちがん」と覚えるようにしています。

では、その意味は何かというと、これはもともと仏教用語なんですね。辞書(デジタル大辞泉など)によれば、その基本的な意味は、「予め日数を定めて行う法会・立願・修法などが終わること、またはその最後の日」を指します。(出典:コトバンク「結願」)

また、お彼岸の最後の日を指す用法もあるそうです。

この言葉、実はお遍路専用というわけではないんです。

「結願」が使われる他の文脈

もともとは、もっと広い意味での宗教的実践の完了を示していました。

- 法会 (ほうえ): お坊様がお経を読んだり説法をしたりする仏教儀礼が、予定の期間を終えること。

- 立願 (りゅうがん): 神仏に対して「〇〇日間、毎日お参りします」といった特定の祈願を立て、その期間が満了すること。

- 修法 (しゅうほう): 特に密教などで、特定の儀礼や祈祷を行う期間が無事に終わること。

このように、「定められた期間の宗教的実践が完了すること」全般を指す、格調高い言葉なんですね。

そして、この意味がお遍路に当てはめられた時、「四国八十八箇所すべての札所を巡るという修行(=立願)を終えること」、特に最後の札所である88番・大窪寺での参拝を終え、巡礼の旅を締めくくることを「結願」と呼ぶようになったわけです。まさに、長い旅路の「結び」であり、立てた「願い」が成就する瞬間ですね。

「満願」と「結願」の違いは?

ここで、多くの方が疑問に思うかもしれないのが、「満願(まんがん)」という言葉との違いです。確かに、どちらも「巡礼を終えた」という意味で、ほとんど同じように使われていますよね。

「満願」も辞書で調べてみると、「願望が満たされること」、または「期限を定めた神仏への祈願の日数が満ちること」を意味します。(出典:コトバンク「満願」)この点で、「結願」とほぼ同義と言っていいと思います。

両者は極めて近い意味を持ちますが、そのニュアンスには微妙な差異がある、と説明されることもあります。

【ニュアンスの違いに関する一解釈】

- 満願 (まんがん)

「願いが成就した」「日数が満ちた」という、巡礼全体が達成された「状態(State)」を指す側面がある。 - 結願 (けちがん)

「法会や修行が“終わる”こと」や「最後の札所にお参りする」という、その最終日における「行為・プロセス(Action)」や、その日自体を指す側面が強い。

(※これはあくまで解釈の一例です)

例えば、お遍路の旅で言うと、88番札所の大窪寺にお参りする「行為」が「結願」であり、それによって達成される「八十八箇所すべてを巡り終えた」という「状態」が「満願」である、と考えると、少しスッキリするかもしれません。

とはいえ、これは厳密な使い分けというより、あくまでニュアンスの話です。現代のお遍路においては、どちらの言葉を使っても「巡礼を無事に終えた」という感動と感謝の気持ちに変わりはありません。

実際、西国三十三所巡礼では、結願寺の華厳寺で「満願之証」という証明書が授与されますし、四国でも「結願(満願)おめでとうございます」といった使われ方をします。どちらも、巡礼者にとって最も嬉しく、誇らしい言葉であることは間違いないですね。

88番大窪寺での参拝作法

四国お遍路の旅は、88番札所である「医王山 遍照光院 大窪寺(いおうざん へんじょうこういん おおくぼじ)」(香川県さぬき市)で結願を迎えます。(出典:四国八十八ヶ所霊場会公式サイト)

「いよいよ最後の札所だ…」と思うと、なんだか特別な作法があるのではないかと緊張するかもしれません。私ならきっとソワソワしてしまいます。

でも、安心してください。大窪寺での参拝作法は、これまでの87ヶ寺と基本的に同じです。弘法大師様への感謝の気持ちを込めて、いつも通り丁寧にお参りすることが何より大切だと感じます。

一連の流れをおさらいしてみましょう。

- 山門で合掌、一礼。

- 手水舎(てみずや)で手と口を清める。

- 鐘楼堂(しょうろうどう)で鐘をつく(※寺により回数指定や禁止の場合もあるため、現地の指示に従います)。(参考:お遍路の作法と心得)

- 本堂で、納札(おさめふだ)を納め、灯明(ろうそく)、線香を供える。

- 合掌し、読経(開経偈、般若心経、ご本尊真言、回向文など)を行う。

- 大師堂へ移動し、本堂と同じように納札、灯明、線香を供える。

- 合掌し、読経(開経偈、般若心経、弘法大師御宝号、回向文など)を行う。

- 納経所で、納経帳などに御朱印(ご宝印)をいただく。

(参照:四国ツーリズム「お遍路の参拝手順」)

この流れ自体は、1番の霊山寺からずっと繰り返してきたことですね。しかし、大窪寺には、この最後の「納経所」でのやり取りに、結願ならではのステップがあります。

それは、納経帳を差し出す際に「結願です」と一言伝えることです。

こう伝えることで、納経所の方は、納経帳の最後のページ(88番の印を押す場所)や、巻頭の空白ページ(1番霊山寺の御朱印をいただくことが多い「発願(ほつがん)」のページ)などに、「結願」という特別な印を押してくださる場合があります。

※特別印の有無や押印される場所は、お寺の方針や時期によって異なる場合があります。あくまで「そうした慣習がある」という参考情報としてお考えください。

この「結願」の朱印が押された瞬間は、言葉にできないほどの達成感と感動が込み上げてくる…と、多くの先輩遍路さんが語っています。まさに、長い旅路が報われる瞬間ですね。

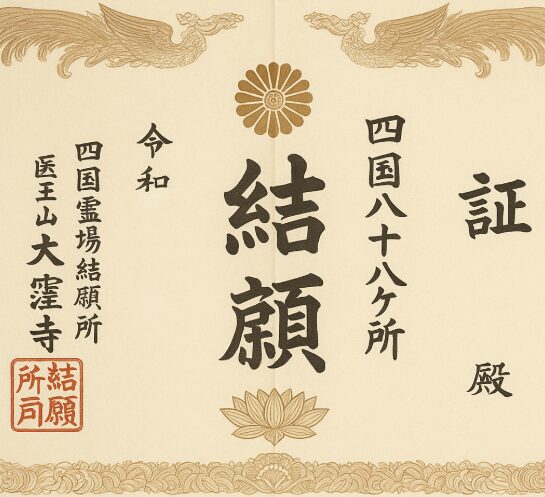

結願証はもらえるの?

巡礼を達成した「証」として、納経帳とは別に、何か物理的な証明書が欲しい、と思うのは自然なことですよね。

西国三十三所などでは公式に「満願之証」が授与されますが、四国八十八箇所の場合はどうなのでしょうか。

結論から言うと、大窪寺の納経所では、有料で賞状型の「結願証明書」を授与していただくことが可能だそうです。(お遍路関連のツアー情報や、個人の巡礼ブログなどで実例が報告されています)

私が調べた範囲では、以前の情報として、志納金(費用)が必要だったという報告例がありました。賞状のような立派な形式で、名前なども入れていただけるようです。

【費用や授与品に関するご注意】

こうした志納金(費用)や授与品の体裁、金額などは、時と共に変更される可能性が非常に高いです。「〇〇円だったはず」と思い込むのではなく、あくまで「目安」としてお考えください。

正確な情報や最新の状況については、巡礼の際に現地の大窪寺納経所で直接お尋ねになるのが最も確実です。電話などで事前に問い合わせるのも良いかもしれませんね。

ただ、四国お遍路において、伝統的に最も重要視されてきた「結願の証」の一つは、やはり「納経帳」そのものである、と考える巡礼者も多いようです。

考えてみれば、納経帳は単なるスタンプラリー帳ではありませんよね。各札所で、私たちが心を込めてお経を読み(あるいは写経を納め)、それをご本尊様や弘法大師様が受け取ってくださった「証(あかし)」として、御朱印(ご宝印)をいただくものです。

つまり、88ヶ寺すべての印が揃った納経帳は、それ自体が私たちの信仰の結晶であり、88の仏様とのご縁が結ばれた、何物にも代えがたい「お守り」であり、「結願の証」である、と捉えることができると感じます。

昔の人は、この納経帳を棺に入れてもらい、あの世への通行手形のように大切に扱ったとも聞きます。それほどまでに、尊いものとして扱われてきたんですね。

結願証をいただくのも素晴らしい記念になりますが、まずはご自身の納経帳がずっしりと重みを増し、最後の印で完成したことの感動を、深く味わうのが良いのかなと私は感じています。

金剛杖はどうすればいい?

結願を迎えたとき、もう一つ、非常に重要な問題があります。それは、お遍路の旅を最初から最後まで支え続けてくれた「金剛杖(こんごうづえ)」の扱いです。

四国お遍路において、金剛杖は単なる歩行補助の道具ではありません。それは、弘法大師様の「お姿そのもの(化身)」とされています。(出典:徳島県観光情報サイト「阿波ナビ」)

だからこそ、私たちは弘法大師様と常に二人で歩んでいる「同行二人(どうぎょうににん)」の象徴として、この金剛杖を大切に扱います。例えば、宿に着いたらまず杖の先を洗い、清浄な場所に立てかけます。

また、有名な作法として「橋の上では杖をつかない」というものがあります。これは、弘法大師様が橋の下で野宿されたという伝承(特に別格二十霊場の第七番・十夜ヶ橋など)に基づき、お大師様が安眠できるように、という配慮から生まれた作法だとされています。(参照:四国八十八ヶ所霊場会「よくあるご質問」)

この大切な金剛杖を、結願した後どうすべきか。これには主に3つの選択肢があります。

1. 大窪寺に「奉納」する

最も伝統的な方法の一つが、結願寺である大窪寺に納めることです。境内には「寶杖堂(ほうじょうどう)」と呼ばれるお堂があり、そこには結願を果たした人々が納めた、無数の金剛杖が安置されています。

この行為は、単に「使い終わった道具を置いてくる」ことではありません。

「旅を共にしてくださった弘法大師様(=金剛杖)に感謝を捧げ、結願の地にお納めする」という、非常に宗教的で象徴的な儀礼です。旅の終わりを大師様に報告し、ここでお休みいただく、という意味合いですね。

大窪寺の公式サイトによれば、奉納された杖は「柴燈護摩(さいとうごま)」などで供養されると記載があります。(出典:四国八十八ヶ所霊場会 88番大窪寺)

菅笠(すげがさ)も同様に奉納することができます。

2. 「持ち帰り」大切に保管する

奉納は決して義務ではありません。旅の記念として、また「同行二人」の証として、大切にご自宅へ持ち帰る方も非常に多くいらっしゃいます。

持ち帰った後は、粗末にならないよう、仏壇のそばや床の間など、清浄な場所に立てかけて保管するのが良いとされています。

持ち帰る理由も様々です。

- 純粋に旅の記念品として。

- 「2巡目」や「区切り打ち」の続きなど、次のお遍路の際にも使うため。

- ご自身が亡くなった際に、棺に入れてもらうため。金剛杖は、あの世への旅の道標とも、お守りともなると信じられています。

3. 供養(お焚き上げ)を依頼する

持ち帰ったものの、古くなったり、保管場所に困ったりすることもあるかもしれません。そんな時でも、金剛杖は「弘法大師様の化身」とされる大切なものですから、一般ゴミとして廃棄する前に、菩提寺(ご先祖様のお墓があるお寺)や、巡礼用品の供養を受け付けている専門の寺社(例えば四国八十八ヶ所霊場会など)に相談し、「お焚き上げ」を依頼するのが最も丁寧な方法です。

「還源(げんげん/かんげん)」という考え方

あるお寺(例:四国第六番札所 安楽寺)では、こうしたお焚き上げ供養を「還源」と呼ぶそうです。これは「元の清浄な状態に戻す(還帰供養)」という意味が込められています。

単なる「処分」ではなく、長期間、私たちの信仰を支えてくれた大切な道具に対し、仏式で丁重に祈祷し、感謝を込めて「お納めする(天にお還しする)」という、とても日本的な、優しい考え方だなと私は感じました。

どの選択をするにしても、一番大切なのは、最後まで旅を共にしてくださった弘法大師様への感謝の気持ちを忘れないこと。その気持ちさえあれば、どの方法を選んでも間違いではない、と私は感じています。

結願の後にすべき「お礼参り」

さて、88番・大窪寺で無事に「結願」を果たしました。しかし、「これで全て終わり!」というわけではなく、もう一つ、巡礼者が考えるべき大切な行動があります。それが「お礼参り」です。

「結願した後、どうすべきか?」、これは多くの初心者が抱く最大の関心事かもしれません。この「お礼参り」についても、実は「こうしなければならない」という絶対的なルールはありません。だからこそ、多様な選択肢が存在するんですね。

お礼参りはいつ、どこへ行く?

まず、「お礼参り」の本質的な定義について触れておきたいと思います。

一般的に「お礼参り」とは、「神社仏閣で願い事をし、それが叶った際に改めてお参りして感謝を伝えること」を指します。お遍路で言えば、「無事に八十八箇所を巡り終え、満願(結願)できたことへの感謝」を伝えることですね。

ここで重要なのは、「では、誰に(どこに)感謝を伝えるべきか?」ということです。

この答えが一つではないため、お礼参りの行き先も多様化しています。

伝統的なお礼参りの形

江戸時代などの昔の巡礼者は、まずどうしていたか。彼らは、四国へ出発する前に、地元の菩提寺(ご先祖様のお墓があるお寺)や、地域の神社(氏神様)で、「長い旅になりますが、どうか道中安全でありますように」と祈願していました。

そして、無事に巡礼を終えて地元に帰着した後、真っ先にその菩提寺・氏神様へ向かい、「おかげさまで、無事に帰ってくることができました。ありがとうございました」と帰着の報告と御礼をしました。

これこそが、最も伝統的で、論理的な「お礼参り」の形の一つだとされています。まずは、ご先祖様や地元の神様への仁義を通す、という感覚でしょうか。とても大切なことだと思います。

現代では、この「地元への報告」に加えて、お遍路の文化的・思想的な背景から発展した、いくつかの主要な「お礼参り先」が知られています。それらを次項から見ていきましょう。

なぜ高野山へお礼参りするの?

四国お遍路を終えた方が、その足で(あるいは後日)、和歌山県にある「高野山(こうやさん)」へ向かうのは、今や非常にポピュラーな習わしとなっています。

「なぜ四国じゃないのに高野山?」と思うかもしれませんが、これには非常に明確な理由があります。

それは、四国遍路が「弘法大師(空海)との同行二人の旅」だからです。

高野山は、その弘法大師様が開いた真言宗の聖地(総本山金剛峯寺)です。そして、その最も奥にある「奥之院」には、弘法大師様が今も禅定に入り(入定留身)、私たち衆生を救い続けていると信じられている「御廟(ごびょう)」があります。

つまり、こういうことだと私は理解しています。

- お遍路の旅は、ずっと弘法大師様(金剛杖)と一緒だった。

- 88番・大窪寺で「結願」し、旅の行程は一区切りついた。

- しかし、旅を共にしてくださった弘法大師様ご本人に、まだ直接お礼を伝えていない。

- だから、大師様が今もいらっしゃる高野山・奥之院の御廟へ参拝し、「おかげさまで、無事に巡礼を終えることができました。本当にありがとうございました」と、「結願の報告」をする。

大窪寺での結願が「旅の完了報告」だとしたら、高野山へのお礼参りは、いわば「大師様ご本人への感謝報告会」のようなものでしょうか。ここまでやって、ようやく「四国遍路」という一つの大きな修行が完結する、と考える方が多いんですね。

【必須かどうか】

ただし、四国八十八ヶ所霊場会の公式サイトの「よくあるご質問」でも明記されている通り、これは「絶対に行かなければならないという強制されたものではありません」。(出典:四国八十八ヶ所霊場会「よくあるご質問」)

あくまで巡礼者それぞれの、弘法大師様への感謝の気持ちに基づく、任意の慣習です。とはいえ、大師様への感謝の気持ちの表れとして、非常に意義深いお参りであることは間違いないと私は感じます。

一番札所へのお礼参りの意味

もう一つの主要なパターンが、88番・大窪寺で結願した後、再び1番札所・霊山寺(りょうぜんじ)に戻ってお参りすることです。

「え、また最初に戻るの?」と思われるかもしれませんが、これにも深い象徴的な意味があります。

それは、お遍路の巡礼路が「円」を描いている、という考え方です。

1番から始まり、時計回りにぐるりと四国を一周し、88番で終わる。そして、再び1番に戻ることで、その「円(円相)」が完全に閉じ、完結する、と考えられているのです。

禅などで「円相」が悟りや完全性を象徴するように、お遍路も1番に戻ることで「円満成就(えんまんじょうじゅ)」したことをご本尊様や大師様に報告する、という意味合いがあります。

【区切り打ちと通し打ち】

- 通し打ち(一気に回る)の方:

1番に戻ることで、美しい締めくくりとなります。「ここから始まり、ここに無事帰着しました」という感動もひとしおでしょう。 - 区切り打ち(何回かに分ける)の方:

88番で結願した後、1番に戻るお礼参りが、そのまま「2巡目」のスタート(発願)になることもあります。結願はゴールであると同時に、新たなスタートでもある、という考え方ですね。

また、単純に「出発点である霊山寺に、無事に帰ってきました」という報告の意味もあります。これもまた、非常に理にかなったお礼参りの形だと思います。

結局のところ、「地元への報告」「高野山への報告」「1番札所への報告」、どれが正解ということではなく、ご自身が最も感謝を伝えたいと思う場所へ、心を込めてお参りすることが大切なのではないでしょうか。

納経帳や白衣の保管方法

結願を果たした後、旅を共にした巡礼用品の扱いは、金剛杖以外にも気になるものがあります。特に「納経帳」と「白衣(はくえ・はくい)」ですね。

これらの扱いも、それぞれの「象徴的な意味」によって異なります。

納経帳(御朱印帳)の取り扱い

象徴的意味: 巡礼者がお経を納めた「証」であり、88の仏様との「ご縁の結晶」。

これは、お遍路で得た最も大切な「宝物」の一つと言えるかもしれません。したがって、ご自宅で大切に保管するのが基本です。

保管場所としては、仏壇や神棚があるご家庭では、その近くの清浄な場所が良いとされます。ない場合でも、粗末にならないよう、本棚やタンスの引き出しなどに丁重に納めておくのが良いでしょう。

【死後の扱い・処分】

伝統的に、持ち主が亡くなられた際には、その方の信仰の証として棺に一緒に納めることも多く行われてきた、と聞きます。あの世への旅路のお守りとなると考えられていたんですね。

【YMYL(遺品整理)に関するご注意】

こうした「棺に納める」といった慣習は、地域や宗派により対応が大きく異なります。また、火葬の規定などもありますので、最終的な判断は、必ず菩提寺(お付き合いのあるお寺)やご家族、葬儀社等にご相談ください。

もし遺品整理などで、やむを得ず手放さなければならない場合。ご本尊様や大師様の御朱印(ご宝印)が押された、魂の宿るものとも考えられますので、一般ゴミとして廃棄する前に、まずは菩提寺に相談することが推奨されます。または、巡礼用品の供養(お焚き上げ・還源)を受け付けている寺社にお願いし、丁重に供養していただくのが良いでしょう。

白衣(はくえ・はくい)の取り扱い

象徴的意味: 巡礼者自身の衣であり、死出の旅路の衣装(経帷子)の象徴。

旅の汗や雨、そして各札所の功徳が染み込んだ白衣もまた、大切な巡礼の証です。こちらは、洗濯して記念に保管するのが一般的です。

【死後の扱い・処分】

白衣もまた、納経帳と同じく、亡くなられた際に棺に納めることがあります。本来が死装束の意味合いも持っていますから、これは自然なことかもしれません。

【YMYL(遺品整理)に関するご注意】

こちらも納経帳と同様、地域や宗派の慣習によります。ご自身が亡くなった後のことを決める場合や、遺品として扱う場合は、必ず菩提寺やご家族と事前に相談しておくことをお勧めします。

もし古くなって処分したい場合も、金剛杖と同様に、単なる「服」として一般ゴミに出す前に、「お焚き上げ(還源)」を菩提寺や専門の寺社に依頼するのが最も丁寧な方法です。修行を共にした「法衣」として、感謝を込めてお納めするのが良いと私は感じます。

西国三十三所における結願

ここまで主に四国八十八箇所(弘法大師信仰)のお話をしてきましたが、日本には他にも素晴らしい巡礼があります。少し視点を変えて、日本で最も歴史ある巡礼とされる「西国三十三所観音霊場」の結願についても触れておきたいと思います。

西国三十三所の結願(満願)寺は、第三十三番札所の「谷汲山華厳寺(たにぐみさん けごんじ)」(岐阜県揖斐川町)です。

ここでの結願の儀礼は、四国遍路とはまた異なる、非常に深い象徴性を持っています。最大の特徴は、納経(御朱印)の授与にあるとされています。

華厳寺の公式サイトによれば、結願札所である華厳寺では、巡礼の創始者とされる花山法皇の詠歌(ぎょせいみうた)にちなみ、3つの御朱印が授与されるそうです。(出典:谷汲山華厳寺 「お参りのご案内」)

華厳寺で授与される三つの御朱印

これら3つの御朱印は、それぞれ以下の三世を象徴していると言われています。

| お堂 | 象徴する世 | 意味合い |

|---|---|---|

| 本堂(観音堂) | 「現在世」 | 今、私たちが生きている現在の救済 |

| 満願堂 | 「過去世」 | 私たちが背負ってきた過去の罪業の消滅 |

| 笈摺堂(おいずるどう) | 「未来世」 | 未来永劫にわたる極楽往生の約束 |

つまり、西国三十三所における結願とは、単に「33のお寺を巡り終えた」という物理的な完了を示すだけではないんですね。

それは、三十三の観音様を巡る信仰の力によって、「過去・現在・未来」という三世にわたる私たちの罪や業(ごう)が消滅し、救済が達成されたことを儀礼的に示す、時空を超えた壮大な意味を持っているのです。

同じ「結願」という言葉でも、弘法大師様との「同行二人」を重んじる四国遍路と、観音様の「三世にわたる救済」を象徴する西国三十三所とでは、その結実の形が異なる。こうした違いを知ることも、巡礼文化の奥深さに触れることにつながるなと、私は強く感じます。

おめでとう!結願達成の先に

ここまで、お遍路の「結願」について、その意味や作法、そして結願後の流れについて、私なりに学んだことをまとめてきました。

四国八十八箇所、1200キロとも1400キロとも言われる長い道のり。それをすべて巡り終えた瞬間の「結願」。それは、言葉では言い表せないほどの達成感と、旅を支えてくださった弘法大師様、道中で出会った人々、そして自分を送り出してくれた家族への、深い深い感謝が込み上げてくる、特別な節目だと思います。

「おめでとうございます」——結願寺では、きっと多くの人がそう声をかけてくれるはずです。

でも、私自身が信仰について考える中で思うのは、結願は決して「終わり(Finish)」だけを意味するのではない、ということです。

それは、定められた修行を成し遂げた「完了(Completion)」であり、信仰の「成就(Fulfillment)」です。

そして何より、お遍路という非日常の旅で得た気づきや学び、ご縁、そして「弘法大師様がいつもそばにいてくださる」という「同行二人」の安心感を、これからの日常生活に持ち帰り、実践していく「新たな始まり(Start)」でもあるのだと感じています。

親の死をきっかけに信仰の道を探求し始めた私にとっても、こうした巡礼の「結願」という節目は、一つの大きな学びのゴールであると同時に、さらに深い探求への入り口であるように感じられています。

これから結願を目指して歩き始める方も、今まさにその途上にある方も、そしてすでに結願を果たされた方も。その尊い一歩一歩が、そして結願という素晴らしい経験が、あなた自身の「幸せのかたち」を見つけるための、かけがえのない糧となりますように。