遍路石とは?お遍路の旅が深まる道しるべの見方と歴史を解説

四国八十八ヶ所を巡るお遍路の旅。その長い道のりを、黙々と、そして優しく導いてくれる存在が「へんろ石」です。ただの石の道しるべと侮ってはいけません。そこには、お遍路さんを想う先人たちの温かい心と、長い年月が育んだ遍路文化そのものが刻まれています。

へんろ石とは何か、その基本的な役割から、刻まれた文字が示す深い意味、さらには丁石といった他の石碑との違いまで、詳しく知りたいと思ったことはありませんか。また、石手寺をはじめとする札所の境内や、昔ながらの古道に佇む特徴的なへんろ石を実際に見つけてみたいと感じている方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、遍路石の基本的な知識から、旅が何倍も面白くなる見つけ方や楽しみ方まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、道端の石一つひとつが持つ物語に気づき、あなたのお遍路の旅は、より深く、感動的なものになるはずです。

- へんろ石の基本的な意味や役割、歴史的背景がわかる

- 文字や記号の読み解き方や、他の石碑との違いがわかる

- 石手寺など、特徴的なへんろ石や関連する石がある場所がわかる

- 道しるべを見つけることで、お遍路の旅をより深く楽しむ方法がわかる

お遍路の道しるべである遍路石について解説

- そもそもへんろ石とは?その役割と歴史

- へんろ石に刻まれた文字や記号の意味

- デザインでわかる時代の違いと見分け方

- 丁石など他の石碑との違いについて

- 先人たちの想いが紡ぐお遍路文化の象徴

そもそもへんろ石とは?その役割と歴史

四国の道を歩いていると、ふと道の傍らに佇む古い石の道しるべに出会うことがあります。これが「へんろ石」です。この石は、単に方向を示す標識ではなく、四国八十八ヶ所霊場を巡るお遍路さんが、険しい道中で迷うことなく安全に旅を続けられるようにという、切実な願いを込めて設置されたものです。その役割は、物理的な道案内であると同時に、見知らぬ土地を旅する者の孤独な心を慰める、精神的な支えでもありました。

へんろ石の歴史は、お遍路の歴史そのものと深く関わっています。お遍路が庶民の間に広く浸透し始めたのは、世の中が安定した江戸時代中期、特に17世紀後半から18世紀にかけてのことです。それ以前は、修行僧など一部の人々に限られていた巡礼が、交通網の整備や経済の発展に伴い、一般の人々にも開かれていきました。この時代、多くの人々が四国を目指すようになり、それに伴って道に迷う者も増えたため、道しるべの必要性が高まったのです。へんろ石の建立がこの時期に急増するのは、こうした背景があります。初期の有名なものには、お遍路の案内記を著した真念(しんねん)が、貞享4年(1687年)に建てたとされるものなどが知られています。これらは、後から来る遍路への慈悲の心、すなわち「お接待」の精神が形となったものでした。建立したのは、真念のような先達だけではありません。地域の有力者や村々、さらには無事を祈る個人などが、それぞれの想いを込めて私財を投じ、建立していったのです。まさに、四国遍路が特定の宗派を超えた、広範な民衆文化として根付いていたことの証左と言えるでしょう。現在、私たちが目にすることができるへんろ石の多くは、この江戸時代から明治、大正にかけて作られたものです。その存在は、四国遍路が世界でも類を見ない、地域住民と巡礼者との交流によって支えられてきた文化であることを物語っています。この文化的価値が認められ、遍路道の一部は国の史跡として指定されるに至りました。(参照:文化庁 国指定文化財等データベース「四国遍路道」)

へんろ石の材質とその土地の地質

へんろ石に使われる石材は、その土地で産出されるものがほとんどです。例えば、徳島県では青緑色が美しい「阿波の青石」(緑色片岩)、香川県や愛媛県では加工しやすく丈夫な花崗岩(庵治石や大島石など)、高知県では砂岩が多く見られます。石材の種類に注目すると、自分が今どの地域を歩いているのかを地質学的な観点からも感じることができ、旅の楽しみ方が一層深まります。

へんろ石に刻まれた文字や記号の意味

へんろ石に刻まれた文字や記号は、先人たちが残してくれた暗号のようです。その意味を正しく理解することで、目の前の石は単なる道標から、豊かな情報源へと変わります。注意深く観察すれば、進むべき方向だけでなく、信仰の対象や建立者の想いまで読み解くことが可能です。

最も基本的な情報は、やはり方向指示です。「右へんろ道」「左八幡浜道」のように、次の目的地や町の名前と共に、進むべき方向が明示されています。矢印(→)が刻まれているものも多いですが、古い石には指を差す手の形が彫られていることもあり、素朴ながらも直感的なデザインに心が和みます。また、「是より三里」のように次の札所までの距離が示されているものもあり、旅の計画を立てる上で重要な手がかりとなりました。

さらに注目したいのが、仏教的なシンボル、特に「梵字(ぼんじ)」です。梵字とは、古代インドで使われたサンスクリット語を表記するための文字で、仏教では仏様や菩薩様を一文字で表す神聖な記号として用いられます。これを「種字(しゅじ)」と呼びます。へんろ石に梵字が刻まれている場合、それは向かう先にある札所のご本尊を示していることが多いのです。例えば、阿弥陀如来を表す「キリーク」、薬師如来を表す「ベイ」などが刻まれていれば、お遍路さんはご本尊を意識しながら、より一層敬虔な気持ちで道を進むことができたでしょう。これは、お遍路が単なる移動ではなく、常に信仰と共にあることを示しています。

代表的なご本尊と梵字(種字)

| ご本尊 | 梵字(種字) | 読み方 | 代表的な札所 |

|---|---|---|---|

| 釈迦如来 | バク | bhaḥ | 88番 大窪寺 |

| 薬師如来 | ベイ | bhai※ | 23番 薬王寺 |

| 阿弥陀如来 | キリーク | hrīḥ | 30番 善楽寺 |

| 大日如来 | バン | vaṃ | 28番 大日寺 |

| 観世音菩薩 | サ | sa | 40番 観自在寺 |

| 不動明王 | カーン | hāṃ | 36番 青龍寺 |

※宗派や解釈により異同がある場合があります。/ ※「バイ」と表記されることもあります。

その他にも、「爲(ため)」という文字があれば、それは誰かのために建立したことを示し、「施主」や「世話人」といった文字と共に個人名や村の名前が刻まれていれば、建立した人々を具体的に知ることができます。これらの情報を一つひとつ丁寧に読み解く作業は、まるで歴史研究者のような知的好奇心を満たしてくれる、お遍路の醍醐味の一つと言えるでしょう。

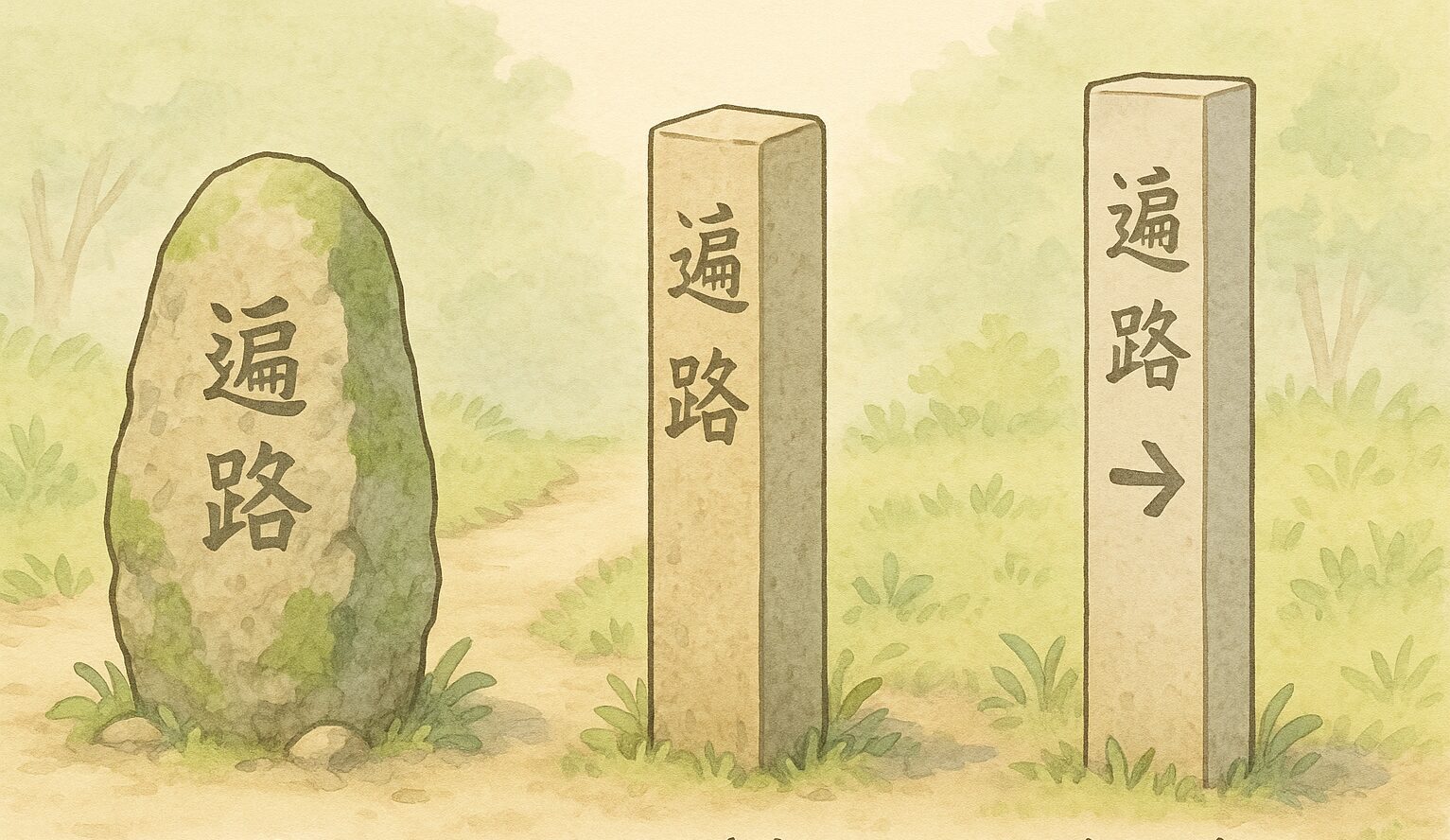

デザインでわかる時代の違いと見分け方

一つとして同じものがないへんろ石。そのデザインや形状、刻まれた文字の書体は、作られた時代の技術や文化、そして人々の価値観を反映しています。年代による特徴を知ることで、道端の石が語りかけてくる歴史の物語をより深く理解できるようになります。

【江戸時代】

この時代に作られたへんろ石は、自然石をあまり加工せずに利用しているものが多いのが最大の特徴です。ゴツゴツとした荒々しい形状や、丸みを帯びた優しい形など、石本来の姿を生かした素朴な魅力があります。彫られた文字も、ノミで刻んだ手彫りの温かみがあり、書体も行書や草書など、流麗で個性的なものが少なくありません。長い年月風雨にさらされてきたため、表面が摩耗し、文字が判読しにくくなっているものも多いですが、それこそが本物の歴史を生き抜いてきた証です。建立者の名前と共に「村中」や「講中」といった文字が刻まれていることも多く、地域コミュニティ全体でお遍路さんを支えていた様子がうかがえます。

【明治〜大正時代】

明治維新以降、近代化が進むと、へんろ石のデザインにも変化が見られます。石材を四角く切り出して整えた角柱状のものが増え始めます。これは、石材加工技術の向上を背景にしています。文字も、誰もが読みやすいようにと楷書体ではっきりと刻まれることが多くなりました。鉄道の開通などで一時的に歩き遍路が衰退した時期もありますが、一方で道路の整備が進み、新たな道に道しるべが建てられることもありました。この時代のへんろ石は、江戸時代の素朴さと、昭和以降の機能性の中間に位置する、過渡期のデザインと言えるかもしれません。

【昭和〜現代】

この時代になると、機械彫りが一般的になり、文字はより均一で深くなります。石材だけでなく、コンクリート製の道しるべも登場し、実用性が重視されるようになりました。近年では、自動車のライトを反射する塗料が塗られたものや、多言語表記がされた新しい案内板も設置されています。これらは歴史的な趣は薄いかもしれませんが、現代のお遍路さんの安全を守るという、へんろ石本来の役割を忠実に受け継いでいます。歴史的なへんろ石と、現代の新しい案内板が同じ場所に立っているのを見ると、時代を超えてお遍路さんを支えようとする想いが、今もなお続いていることを実感できます。

石材に注目する

前述の通り、へんろ石にはその土地の石が使われます。例えば、香川県で多く見られる花崗岩「庵治石(あじいし)」は、きめが細かく硬質で、高級墓石材としても全国的に有名です。こうした地域の特産石材に関する知識があると、「これは庵治石だろうか」といった専門的な視点からへんろ石を鑑賞する楽しみも生まれます。

丁石など他の石碑との違いについて

お遍路道を歩いていると、へんろ石以外にも様々な石碑に出会います。これらは一見すると似ていますが、それぞれに異なる目的と意味が込められています。特に、へんろ石としばしば混同されるのが「丁石(ちょういし)」です。これらの違いを明確に理解することは、遍路道の文化をより深く味わうための鍵となります。

丁石とは、寺社の山門や山頂などを起点として、そこからの距離を「丁(ちょう)」という単位で示す石碑です。1丁は60間(けん)にあたり、現在の単位に換算すると約109メートルとなります。つまり、丁石は主に「距離」を知らせるためのものであり、原則として約109メートルごとに規則正しく設置されています。例えば、「十三丁」と刻まれた丁石があれば、目的地まであと約1.4キロメートル(13×109m)であることがわかります。これは、特に長く険しい山道を登る参詣者にとって、ゴールまでの道のりを具体的に把握し、精神的な支えとするための重要な目印でした。これに対し、へんろ石は主に「方向」を示すものであり、道の分岐点や迷いやすい場所など、必要とされる場所に不規則に設置されます。

さらに、遍路道には文化的な彩りを添える石碑も数多く存在します。その代表が「句碑(くひ)」や「歌碑(かひ)」です。これらは、松尾芭蕉や種田山頭火といった有名な俳人や歌人が、その地で詠んだ句や歌を刻んだもので、文学的な見どころとなります。また、道の安全や人々の健康を祈願して建てられた「常夜灯(じょうやとう)」も重要な存在です。かつては夜道を照らす実用的な役割も担い、交差点や集落の入口に建てられることが多いため、道標としての機能も兼ね備えていました。

遍路道で見られる主な石碑の種類と比較

| 種類 | 主な目的 | 設置場所 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| へんろ石 | 方向の指示 | 道の分岐点、迷いやすい場所 | 不規則に設置。「右へんろ道」などの文字。 |

| 丁石 | 距離の表示 | 参道などに約109m間隔 | 規則的に設置。「〇丁」と刻まれている。 |

| 常夜灯 | 安全祈願、照明 | 集落の入口、交差点、港 | 灯りを入れる火袋(ひぶくろ)がある。道標を兼ねることも。 |

| 句碑・歌碑 | 文化的記念 | 景勝地、ゆかりの地 | 俳句や和歌が刻まれている。 |

| 供養塔 | 故人の追善供養 | 墓地、路傍 | 仏様の名前や経文が刻まれていることが多い。 |

これらの多様な石碑が同じ道に混在していること自体が、お遍路道が単なる巡礼路ではなく、地域の人々の生活、信仰、文化が幾重にも重なり合った「歴史の道」であることを物語っています。それぞれの石碑が持つ意味を知ることで、目の前の風景はより立体的で奥深いものに見えてくるはずです。

先人たちの想いが紡ぐお遍路文化の象徴

道端に佇む一体のへんろ石。それは単なる石の塊ではありません。建立した人々の、後から来るお遍路さんへの深い思いやりと、旅の安全を願う切実な祈りが込められた、「形あるお接待」そのものです。一杯のお茶や食べ物を提供する「お接待」は一期一会のものですが、へんろ石は何十年、何百年という時を超えて、無数の旅人を導き続ける、永続的なお接待と言えるでしょう。

この文化の根底には、お遍路の基本精神である「同行二人(どうぎょうににん)」の思想が深く関わっています。「同行二人」とは、お遍路は決して一人ではなく、常に弘法大師(お大師様)がそばにいて、共に歩んでくださるという考え方です。へんろ石は、その目に見えないお大師様の導きを、目に見える形で示してくれる存在でもあります。道に迷い、心細くなった時、ふと現れるへんろ石は、まさにお大師様の助けのように感じられたことでしょう。石に刻まれた「右へんろ道」の文字は、「案ずるな、こちらへ進むが良い」という、お大師様からの温かいメッセージとして、多くのお遍路さんの心を支えてきたのです。

そして、この先人たちの想いは、現代に生きる私たちにも受け継がれています。風化し、判読が難しくなったへんろ石の文字に、読みやすいようにと白い墨を入れる。倒れかかった石を立て直し、周りの草を刈ってきれいに保つ。こうした地道な保存活動が、四国各地のボランティア団体や地域住民の手によって、今もなお続けられています。例えば、「NPO法人遍路とおもてなしのネットワーク」をはじめとする団体は、歴史的な遍路道の調査や整備、案内板の設置などを通じて、貴重な文化遺産であるへんろ石を未来へと繋ぐ活動を精力的に行っています。こうした活動があるからこそ、私たちは今日でも安心して、そして快適に、歴史の道を歩くことができるのです。(参照:NPO法人遍路とおもてなしのネットワーク)

へんろ石の前に立った時、ぜひ少しだけ足を止めてみてください。そこには、この石を建てた人の想い、この石に導かれて歩いた無数の先達たちの想い、そして、この石を今も守り続けている人々の想いが、幾重にも重なっています。その声なき声に耳を澄ませる時、お遍路は単なる巡礼から、時空を超えた人々の祈りと優しさの連鎖を体感する、魂の旅へと変わっていくはずです。

旅が深まる遍路石の見つけ方と楽しみ方

- 特徴的な道しるべが見られる場所を紹介

- 石手寺など札所境内にある有名な石たち

- 古道に残る趣深い道しるべの探し方

- 見過ごさない!へんろ石発見のコツ

- アプリや地図で探す現代的な方法

特徴的な道しるべが見られる場所を紹介

四国遍路道には、特に歴史的価値が高く、往時の面影を色濃く残すへんろ石が集中している区間がいくつか存在します。これらの場所を訪れることは、まるで歴史博物館の中を歩くような体験となるでしょう。ここでは、国の史跡にも指定されている代表的な遍路道を例に、その見どころを紹介します。

【阿波遍路道 焼山寺道】(徳島県)

11番札所・藤井寺から12番札所・焼山寺へと続く約13kmの山道は、「へんろころがし」の異名を持つ屈指の難所です。急峻な登り下りが続くこの道は、近代的な道路開発を免れたため、江戸時代から残る丁石やへんろ石が数多く保存されています。特に、柳水庵(りゅうすいあん)周辺や一本杉庵(いっぽんすぎあん)跡のあたりでは、苔むした自然石の道しるべが、深い杉木立の中にひっそりと佇んでいます。これらの石は、厳しい自然環境の中で何百年もの間、お遍路さんを導き続けてきました。その傷だらけの姿からは、この道がいかに険しく、そして道しるべがいかに重要な存在であったかが痛いほど伝わってきます。この区間は、その歴史的価値の高さから、近年段階的に進められている国史跡「阿波遍路道」の指定に含まれています。(参照:徳島県「国史跡「阿波遍路道」の追加指定について」)

【伊予遍路道 歯長峠】(愛媛県)

45番札所・岩屋寺から46番札所・浄瑠璃寺へと向かうルート上にある歯長峠(はながとうげ)周辺の遍路道も、国の史跡に指定されている貴重な区間です。この道の特徴は、歴史的な道標だけでなく、お遍路さんを迎えるための接待所跡や井戸跡などが一体となって残されている点です。道中には、江戸時代の元号が刻まれた古いへんろ石が点在し、峠の頂上付近には休憩のための「接待茶屋跡」も確認されています。へんろ石をたどりながら、かつてのお遍路さんがここで一息つき、お茶の接待を受けながら次の札所を目指した情景を想像することができます。道しるべだけでなく、それを取り巻く遍路文化の全体像を感じられる場所として、非常に価値が高いエリアです。

史跡遍路道を歩く上での心構え

これらの史跡指定区間は、文化財保護法によって守られています。道を歩く際は、絶対に石碑を動かしたり、傷つけたりしないでください。また、道から外れて歩いたり、植物を採取したりすることも厳禁です。私たちは、貴重な歴史遺産の中を歩かせてもらっているという感謝と敬意の念を忘れずに、マナーを守って歩くことが求められます。

これらの場所に限らず、四国にはまだ光の当たっていない歴史的なへんろ石が数多く眠っています。地域の教育委員会が発行する文化財マップなどを参考に、自分だけの「へんろ石探しの旅」を計画してみるのも、お遍路の深い楽しみ方の一つです。

石手寺など札所境内にある有名な石たち

お遍路の道中だけでなく、八十八ヶ所の札所の境内そのものも、信仰と伝説を秘めた石の宝庫です。長年にわたり多くの人々が祈りを捧げてきた聖なる空間には、寺の歴史やご本尊の功徳を物語る、特別な意味を持つ石が数多く存在します。中でも、51番札所・石手寺(愛媛県松山市)は、その代表格と言えるでしょう。

石手寺を語る上で欠かせないのが、「衛門三郎(えもんさぶろう)伝説」と、それにまつわる「玉の石」です。この伝説は、お遍路の起源とも言われています。強欲な長者であった衛門三郎は、巡錫中の弘法大師を追い返してしまいます。その罰として8人の子供を次々と失い、非を悟った三郎は、お大師様に詫びるため四国巡礼の旅に出ます。しかし、20回巡っても会うことはできず、逆から巡れば会えるかもしれないと「逆打ち」を始め、ついに阿波の国で力尽きます。死の間際に現れたお大師様に、来世は人の役に立ちたいと願った三郎の手にお大師様が「衛門三郎再来」と書いた小石を握らせると、翌年、伊予の国の領主に、その石を握りしめた赤ちゃんが生まれた、という物語です。この伝説の石こそが、石手寺の寺名の由来ともなった「玉の石」であり、現在も寺宝として大切に保管されています。この石は、罪を悔い改める心と、お大師様の広大な慈悲を象徴する、お遍路文化の原点ともいえる存在なのです。

石手寺の境内には、この他にも、日本国家の歌詞にも詠まれている「さざれ石」の巨大なものや、安産や子育ての神である訶梨帝母(かりていも)を祀るお堂の周りに並べられた、願いが込められた無数の小石など、見どころが尽きません。

他の札所で見られる特徴的な石

石手寺以外にも、伝説を秘めた石は各札所に存在します。

- 36番 青龍寺(高知県):不動明王ゆかりの石

弘法大師がこの地で修行中、大うなぎに姿を変えた不動明王が出現したという伝説に由来する石が、本堂の裏手に祀られていると伝えられています。 - 60番 横峰寺(愛媛県):蔵王権現ゆかりの石

修験道の開祖である役行者(えんのぎょうじゃ)が、蔵王権現を感得し、星供(ほしく)の秘法を修したと伝えられる霊験あらたかな場所とされています。 - 75番 善通寺(香川県):産湯の井戸

弘法大師御誕生の地である善通寺。その産湯として使われたとされる井戸の石組みは、聖地の中心として特別な意味を持っています。

これらの石は、単なる岩ではありません。それぞれが寺の創建や、ご本尊、そして弘法大師にまつわる深い物語を秘めています。札所を訪れた際には、本堂や大師堂への参拝だけでなく、こうした境内の石にも目を向け、その由来を調べてみてください。そうすることで、その寺が持つ独自の歴史と信仰の深さに、より一層触れることができるはずです。

古道に残る趣深い道しるべの探し方

自動車道が整備される以前、人々が自らの足で峠を越え、谷を渡っていた時代のお遍路道、それが「古道(こどう)」です。開発の手が及ばなかったことで、古道には当時の面影が色濃く残り、まるでタイムカプセルのように、苔むしたへんろ石や静かな佇まいの石仏が私たちを待っています。こうした趣深い道しるべを見つけ出す旅は、お遍路の探求的な楽しみの一つですが、相応の準備と知識が求められます。

古道探しの第一歩は、徹底した事前調査です。最も信頼できる情報源の一つが、国土地理院が発行する地形図です。ウェブサイト「地理院地図」では、現在の地図に加えて、過去の空中写真や、破線で示される徒歩道(登山道など)を重ねて表示することができます。現在の車道と並行して走る不自然な山中の破線は、かつての主要道、つまり古道である可能性が非常に高いのです。等高線の混み具合から道の傾斜を読み取り、峠の位置を特定する作業は、まさに地図を解読するような面白さがあります。(参照:国土地理院「地理院地図」)

さらに、江戸時代の遍路案内記、例えば真念の『四國遍路道指南』や、澄禅の『四國邊路日記』といった古典籍の記述も大きなヒントになります。これらの文献に記された地名や距離、峠の様子を現代の地図と照らし合わせることで、「このあたりに当時の道があったはずだ」と推定することができます。また、地域の図書館や郷土資料館には、地元の研究者がまとめた古道マップや調査報告書が所蔵されている場合もあり、貴重な情報源となります。

古道歩きに必須の安全対策

古道は、現在の主要ルートから外れており、整備が行き届いていない場所がほとんどです。以下の点に最大限の注意を払ってください。

- 単独行は避ける:可能な限り、経験豊富な同行者と複数人で行動してください。単独行の場合は、必ず家族や知人に行程計画を伝え、登山届を提出しましょう。

- 十分な装備:登山靴、雨具、防寒着はもちろん、ヘッドライト、モバイルバッテリー、非常食、そして紙の地図とコンパスは必須です。スマートフォンのGPS機能は便利ですが、バッテリー切れや電波圏外のリスクを常に考慮してください。

- 情報収集:道の崩落や倒木など、現地の最新情報を事前に確認することが重要です。地元の観光案内所や宿泊施設で情報を得るようにしましょう。

- 無理のない計画:古道は一般的な遍路道よりも格段に時間がかかります。体力と日没時間を考慮し、余裕を持った計画を立ててください。

入念な準備を経て、静寂に包まれた古道で苔むしたへんろ石に出会えた時の感動は、言葉に尽くしがたいものがあります。それは、ただ古い石を見つけたという喜び以上に、歴史の重みと、厳しい自然の中で信仰を貫いた先人たちへの深い畏敬の念を呼び覚ます、特別な体験となるでしょう。

見過ごさない!へんろ石発見のコツ

へんろ石は、その多くが道の傍らにひっそりと佇んでおり、ただ漫然と歩いているだけでは簡単に見過ごしてしまいます。しかし、いくつかのコツを意識するだけで、その発見率は劇的に向上します。それは、単なる観察力だけでなく、かつてのお遍路さんの視点に立って道を読み解く「思考の技術」とも言えるでしょう。

最も基本的かつ重要なコツは、「迷いそうな場所でこそ、立ち止まる」という意識です。へんろ石は、親切な案内人です。案内人が最も必要とされるのは、言うまでもなく「道の分岐点」や「集落の出入り口」、「広い道から細い道へ入る場所」など、進むべき方向に迷いが生じるポイントです。こうした場所に差しかかったら、急いで先へ進もうとせず、一度立ち止まって深呼吸をしてみてください。そして、進行方向だけでなく、左右の道の脇や、少し奥まった生け垣の根元、畑との境界線などに、注意深く視線を巡らせるのです。多くの場合、へんろ石はそうした場所に、後から来る者の視線を待つようにして立っています。

次に、「昔の人の目線で考える」という視点も有効です。例えば、川を渡る際、現代の私たちは立派な橋を当たり前のように渡ります。しかし、橋がなかった時代、人々はどこに浅瀬があったか、どこに渡し船があったかを探しました。そうした古い渡河ポイントの周辺には、昔の道の痕跡と共にへんろ石が残っている可能性があります。また、峠越えの道では、最も体力が消耗する登りの途中や、景色が開けて一息つきたくなるような場所に、休憩を促すかのように石仏と一体になった道しるべが置かれていることもあります。

発見率を上げる具体的な観察ポイント

- 不自然な石を探す:周りの河原石や山石とは明らかに違う、角ばった形状や、人の手が入った痕跡のある石に注目する。

- 地面の高さを意識する:長年の間に土砂が堆積し、石の下半分が地面に埋まれているケースは非常に多いです。地面から少しだけ頭を出している石を見逃さないようにしましょう。

- 季節と光を味方につける:夏場は草木が生い茂り、へんろ石が隠れてしまいがちです。一方で、草が枯れる冬場は見つけやすくなります。また、午前と午後では太陽の光が差す角度が変わり、石に刻まれた文字の陰影が見えやすくなる時間帯があります。

- 道の両側を意識する:道しるべは必ずしも進行方向左側にあるとは限りません。道の右側や、時には中央分離帯のような場所に残っていることもあります。

へんろ石探しは、宝探しにも似たワクワク感があります。しかし、最も大切なのは、安全への配慮です。キョロキロと周りを見渡すことに集中しすぎて、自動車や自転車に気づかなかったり、足元の段差で転んだりしては元も子もありません。特に交通量の多い道路沿いでは、必ず安全な場所に立ち止まってから探索するように心がけてください。安全を第一に、知的好奇心を満たす遍路旅を楽しみましょう。

アプリや地図で探す現代的な方法

歴史の道を歩くお遍路ですが、その旅をより安全で豊かなものにするために、現代のテクノロジーを活用しない手はありません。特にスマートフォン用のGPSアプリやオンライン地図は、へんろ石をはじめとする歴史的遺産を探訪する上で、かつては考えられなかったほど強力なツールとなります。アナログな手法とデジタルツールを賢く組み合わせることが、現代のお遍路の新しいスタイルと言えるでしょう。

まず、登山者やハイカーに広く利用されているGPS地図アプリ(YAMAP、Geographicaなど)は、お遍路においても非常に有効です。これらのアプリは、国土地理院の地形図をスマートフォン上で表示でき、GPS機能によって自分の現在地を正確に把握できます。事前にインターネット上で公開されている遍路道のGPXデータ(ルート情報が記録されたファイル)をダウンロードしてアプリにインポートすれば、地図上に正規ルートが表示され、道迷いを劇的に減らすことが可能です。さらに、多くのアプリには他のユーザーが写真やコメントを投稿する機能があり、「この場所に古いへんろ石があった」といった貴重な情報をリアルタイムで共有することもできます。

また、より専門的な調査には、国土地理院が提供するウェブ地図サービス「地理院地図」が役立ちます。パソコンの大きな画面で、年代別の空中写真や、土地の凹凸を立体的に表現する「色別標高図」などを切り替えながら表示できるため、「この谷筋が昔の道だったのではないか」といったルートの推定に非常に便利です。事前に古道のルートをある程度絞り込んでおき、そのGPXデータを作成してスマートフォンに転送しておけば、現地での探索が格段にスムーズになります。

お遍路専用アプリの活用

近年では、「お遍路-arukenn-」のように、四国八十八ヶ所巡りに特化した便利なアプリも登場しています。これらのアプリは、札所までのルート案内はもちろんのこと、宿坊やお店の情報、他のユーザーによる口コミなどが統合されており、総合的な旅のパートナーとなります。特に、写真投稿機能にはへんろ石や見どころの情報が寄せられていることも多く、計画段階での情報収集に役立ちます。

しかし、ここで忘れてはならないのが、デジタルツールの弱点です。スマートフォンのバッテリー切れ、GPSの電波が届かない山間部、アプリの不具合など、予期せぬトラブルは常に起こり得ます。テクノロジーへの過信は禁物です。万が一の事態に備え、必ず信頼できる紙媒体の遍路地図(例:「四国八十八ヶ所霊場会」公認の地図など)と、方位磁針(コンパス)を携行することを強く推奨します。デジタルで効率と利便性を追求しつつ、アナログで安全性の基礎を固める。このハイブリッドなアプローチこそが、現代のお遍路さんが身につけるべき最も重要なスキルの一つと言えるでしょう。

まとめ:遍路石を知れば旅はもっと豊かになる

この記事では、お遍路の道を優しく照らす「へんろ石」について、その意味や歴史的背景、具体的な見つけ方から現代的な楽しみ方まで、深く掘り下げて解説しました。最後に、本記事の要点をリスト形式で振り返ります。

- へんろ石は単なる道標でなく旅人の安全を願うお接待文化の結晶

- その歴史は庶民にお遍路が広まった江戸時代中期に遡ることができる

- 刻まれた文字や梵字は進むべき方向やご本尊など多くの情報を持つ

- 年代によって自然石の素朴なものから角柱状の整ったものまで様々

- 丁石は距離を示すのが目的で約109m間隔に置かれる点で異なる

- 同行二人の精神を具現化しお大師様の導きを示す存在でもある

- 現代もボランティアの手で保存活動が行われ未来へと受け継がれている

- 国の史跡に指定された焼山寺道などでは歴史的な道標群が見られる

- 51番札所石手寺にはお遍路の起源を物語る衛門三郎伝説の石がある

- 古道に残るへんろ石探しは十分な装備と安全対策が不可欠である

- 道の分岐点など昔のお遍路さんが迷いそうな場所で立ち止まるとよい

- 夏は草木に隠れ冬は見つけやすいなど季節によって発見率も変わる

- GPS地図アプリは便利だがバッテリー切れに備え紙の地図も必ず携行

- デジタルとアナログの併用が現代のお遍路を安全で豊かにする鍵となる

- 石一つひとつの背景を知ることでお遍路は時を超える文化体験になる